4일 헌법재판관 8명의 만장일치로 윤석열 전 대통령이 파면되면서 선고일 지정 직전에 나온 ‘5대3 교착(데드락)설’도 다시 주목받고 있다. 근거를 밝히지 않은 추론에 불과했던 데다 그동안 내란 보도의 문제로 꾸준히 지적된 기계적 중립의 한 형태라는 비판이 나온다.

윤 전 대통령 탄핵 선고는 마지막 변론기일부터 38일이 걸렸다. 박근혜 전 대통령 때 11일, 노무현 전 대통령 14일과 비교해 확연히 길었다. 선고일 지정이 늦자 3월27일부터는 재판관 사이 탄핵 인용과 반대 의견이 5대3 교착에 빠진 것 아니냐는 보도가 잇따라 나왔다. 결정문을 정교하게 다듬거나 만장일치를 위해 시간을 들인다고 보기엔 시일이 너무 지났으니 탄핵 결정에 필요한 인용 의견 6명이 채워지지 않아 선고일을 못 잡고 있다는 추론이었다.

교착설은 몇 보수 성향 매체가 보도했고 대부분 언론은 다루지 않았다. 한 법조기자는 “일설에 떠도는 교착설을 쓰라 말라 지시도 없었지만 보도하기 부적절하다고 판단했다”며 “법조인들을 취재하면 일고의 가치가 없다는 반응이 대부분이었기 때문”이라고 말했다. 아무리 선고일 지정이 미뤄지고 있다지만 교착 상태라고 하려면 재판관이 3명씩이나 기각이나 각하 의견을 냈을 개연성이 크다고 평가해야 하는데 그렇게 볼 근거는 없었다는 것이다.

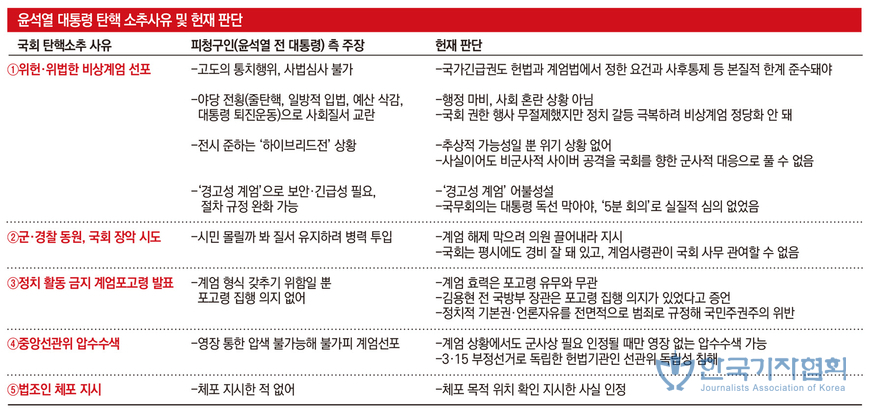

애초 헌법학계에서는 법률가라면 도저히 기각 의견으로 결정문을 쓰기 어렵고 각하도 법리적 타당성이 떨어진다는 견해가 주를 이뤘다. 국가긴급권은 사법 심사 대상이 아니다, 국회가 탄핵 소추 전 사전조사를 하지 않았다, 한 번 부결된 소추안을 반복 발의했다, 소추 사유에 내란죄 주장을 철회했다, 대통령직을 탈취하려 소추권을 남용했다는 등 각하 주장은 이미 박근혜 전 대통령 탄핵 때 법리가 정리된 내용들로 어렵지 않게 반박됐다.

홍원식 동덕여대 교수는 “추론 이상의 근거가 없었다. 정보원이 있다면 실명을 밝힐 수는 없어도 명확히 드러내야 했고 그렇지 않으면 보도하지 않는 편이 나았다”며 “과연 합리적인 의심인지 보도를 접한 시민이 직접 판단할 정보량이 부족했으니 선고 결과에 불안감을 키웠다”고 말했다. 또 “결국 보도 내용보다는 기자의 의도나 성향, 배경을 불필요하게 의심하게 만들기도 했다”고 평가했다.

교착설을 처음 보도한 SBS는 헌재 내부가 5대3 상황이라고 주장하는 데 방점을 둔 건 아니었다. 그보다는 임명되지 않았지만 결정표를 쥔 마은혁 재판관이 빠진 채 5대3으로 선고가 이뤄지면 정당성이 부족해져 혼란이 생기니 “재판관 중 누군가 생각을 바꿔 파면이든 기각(각하)이든 실질적 정당성에 문제가 없는 결정을” 해야 한다고 보도했다. 6대2가 되든 4대4가 되든 5대3 상황은 피해야 한다는 것이다.

홍 교수는 이에 대해서도 기계적 중립 문제가 있다고 지적했다. 민주정치가 허용한 틀을 넘어 친위 쿠데타를 일으킨 윤 전 대통령의 탄핵은 인용과 기각을 나란히 놓고 같은 무게로 다룰 수 없다는 것이다. 홍 교수는 “5대3 상황이라는 정보를 얻었더라도 가치 부여와 판단을 하지 않으면 기각이나 각하 의견을 은연중에 인정하게 되는 것”이라고 말했다. 선고가 왜 늦어지는지 합리적인 의심을 보도에 담을 수는 있지만 이때도 비판은 전제해야 했다는 것이다.

- 관련기사

- - "헌재 대심판정 입정 순간, 문형배 대행 얼굴서 파면 직감" (2025/04/08)

- - 파면, 쪼개진 광장, 남은 상흔… 언론에도 숙제 남겨 (2025/04/04)

- - [전문] 윤석열 대통령 탄핵심판 결정문 (2025/04/04)

- - [성명] 기자협회 "헌재 윤석열 파면 환영, 정상화 회복 힘써야" (2025/04/04)

- - [속보] 윤석열 대통령 파면... 헌법재판관 8인 만장일치 선고 (2025/04/04)

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.