동아, 2002년 첫 주말섹션… 중앙SUNDAY, 조선 'Why?' 등 뒤이어

[국내 신문사 주말판 효시와 현황]

토요일자 발행, 이젠 전국 8개사 뿐

경향·세계·한겨레, 올해 토요판 중단

한겨레가 16일자를 끝으로 토요판을 폐지하면서 이제 토요일에 신문을 내는 곳은 전국에 8곳만 남았다. 종합일간지 중에선 국민·동아·조선·중앙(선데이)·한국일보 등 5곳이, 경제지 중에선 매일·서울·한국경제 등 3곳이 토요일자 신문을 찍고 있다.

신문의 발행주기는 경제·사회 분위기는 물론 독자의 뉴스 이용 습관과 생활 양식 등의 영향을 받아 변화해 왔다. 신문이 일요일에 휴간하게 된 것도, 주말판을 경쟁적으로 늘렸다가 다시 축소·폐지한 것도 이 흐름 속에 있다.

박정희 군사정권에서 강제됐던 주6일 발행이 민주화 이후 주7회로 확대됐다 다시 주6회로 돌아간 배경에는 IMF 외환위기 사태가 있었다. 1998년 7월 동아·조선·중앙일보 3사는 IMF 경제난 등을 이유로 일요일자를 잠정 휴간하는 데 합의했고, 이후 아예 사라졌다.

하지만 경제가 빠르게 회복하고 2000년대 들어 사람들의 생활문화 양식이 변화하면서 신문의 주말판 경쟁이 불붙기 시작했다. 2002년 1월, 동아일보가 한국 신문 중 처음으로 주말 여가생활을 주제로 한 ‘위크엔드’ 섹션을 금요일자에 선보였다. 그해 정부 부처와 은행을 시작으로 주5일제가 시범 도입되는 등 시대 변화상을 반영한 것이었다.

2007년 들어선 주말판 경쟁이 더 본격화됐다. 중앙일보가 2007년 3월18일 일요일자 신문 ‘중앙SUNDAY’를 선보인 지 2주 만인 3월31일 조선일보가 토·일 섹션 ‘Why?’ 지면 발행을 시작했고, 동아일보도 같은 날 ‘위크엔드 동아경제’ 섹션을 만들었다.

2012년 1월 한겨레가 ‘토요판’ 발행을 시작한 뒤론 다른 신문에서도 변화가 잇따랐다. 그해 3월 한국일보가 자사의 영문 이니셜을 딴 토요판 ‘H’를 내기 시작했고, 같은 달 중앙일보도 토요판 ‘Saturday’를 선보였다. 6월부터는 경향신문이, 7월엔 국민일보가 토요판이란 이름을 쓰기 시작했다. 신문 1면에 스트레이트 대신 심층 기획이나 인터뷰 등의 ‘커버스토리’가 자리하고, 저마다 ‘차별화’를 고심하기 시작한 것도 이때부터다. 2011년 4월부터 ‘산소 같은 주말 섹션 O₂(오투)’를 별도 섹션으로 발행하던 동아일보도 2013년 2월 제호 위에 주요 기사 배너를 다는 파격적 편집과 함께 ‘박근혜의 그 열여덟 해’를 커버스토리로 한 토요판을 선보였다.

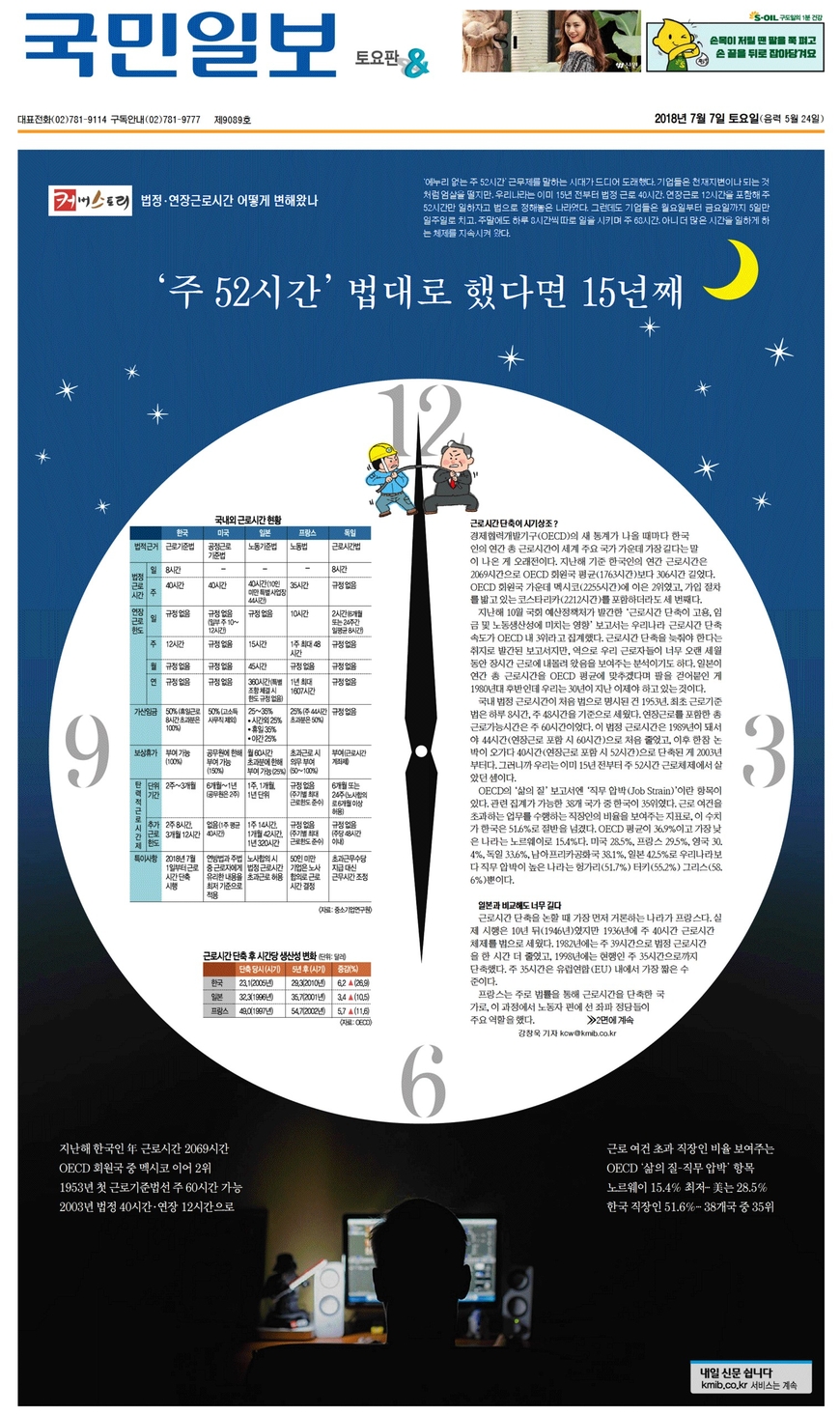

2018년 주52시간 근무제가 단계적으로 시행되면서 신문들의 주말판은 또 한 번 변화를 맞았다. 그해 7월 서울신문이 가장 먼저 토요판을 폐지하며 주5일 발행을 선언했다. 중앙일보는 앞서 3월10일을 끝으로 토요판 발행을 중단하고 1주일 뒤부터 일요일 신문인 중앙선데이를 토요일자로 발행하기 시작했다. “주2일 휴무 시대”에 맞춘 결정이라고 당시 중앙은 설명했다. 주말판 지면 개편도 잇따랐다. 동아일보는 그해 1월 매거진형 편집을 중단하고 5월부터는 지금과 같이 제호를 왼쪽에 넣은 위크엔드 지면을 선보였다. 조선일보는 그해 11월3일부터 ‘Why?’ 섹션을 대신해 ‘아무튼, 주말’을 16면으로 발행하기 시작했다. 국민일보도 그해 7월 지금의 ‘토요판&’로 이름을 바꾸고 읽을거리를 강화했다.

하지만 한때 ‘대세’였던 이런 주말판의 흐름도 이제는 꺾여가는 분위기다. 올해 들어서만 전국지 중 경향신문, 세계일보, 한겨레가 줄줄이 토요판 발행을 중단했고, 지역지 중엔 토요일 신문을 찍는 곳이 아예 없어졌다. 주말판을 유지 중인 신문사들도 지면을 줄이는 등 축소해 가는 분위기다.