'내란 우두머리' 피고인석 앉은 윤석열… 2차 공판 만에 공개

10개 방송사 촬영 직후 영상공유

"무덤덤해 보이려 해도 긴장한 모습"

소극적인 법원 공보대응 비판도

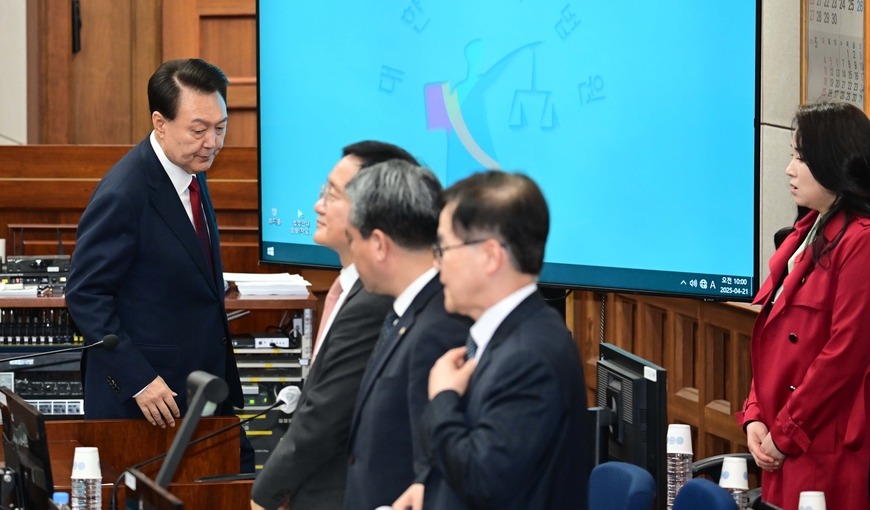

내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 형사재판에 출석한 모습이 2차 공판 만에 처음으로 언론을 통해 공개됐다.

21일 오전 서울중앙지방법원 417호 대법정에 출석한 윤 전 대통령은 언론사의 촬영을 받으며 피고인석에 앉았다. 앞서 14일 1차 공판 때 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)는 신청이 늦었다며 촬영을 허가하지 않았다. 법조 영상기자단은 15일 다시 신청서를 제출했고 재판부는 이틀 만인 17일 촬영을 허용했다.

재판부가 생중계까지 허용하진 않았지만 재판 시작 뒤 법정 밖으로 나온 영상기자들이 촬영본을 곧장 송고하면서 윤 전 대통령의 모습은 거의 실시간으로 보도됐다. 법원을 출입하는 두 개 풀(pool)단의 10개 방송사는 이례적으로 소속 구분 없이 영상을 공유하며 협력했다. 법정 안에는 SBS, MBC, 채널A, 연합뉴스TV 등 4개 사가 들어갔다.

영상기자들은 역사적인 순간을 담았다며 서로 격려했다. 김승태 SBS 영상기자는 “촬영이 허가되고 윤 전 대통령이 법정에 언제 어떻게 들어올지 몰라 사전 준비를 많이 했다”며 “다른 언론을 대표해 들어간 만큼 알권리를 위해 사실 그대로 장면을 담아야겠다고 사명감을 느꼈다”고 말했다.

취재진은 재판 30분 전부터 법정에서 대기했다. 촬영에 주어진 시간은 윤 전 대통령이 입장한 뒤 재판부가 공판 시작을 알리기까지 3분 정도에 불과했다. 정인학 MBC 영상기자는 “제가 찍은 영상을 모든 언론사에 공유해야 하니 평소 그렇지 않은데 찍으면서 손이 조금 떨렸다”며 “몇 분에 불과했지만 윤 전 대통령 모습을 담기에 체감상 충분한 시간이었다”고 돌아봤다.

정 기자는 “윤 전 대통령은 태연하고 무덤덤해 보였는데 눈을 깜빡이는 모습에서 긴장했다는 것도 엿봤다”며 “입장한 뒤에 변호인들을 둘러보거나 하면서 어떻게든 자신에게 잘못이 없다는 느낌을 주려 한 것 같았다”고 떠올렸다. 정 기자는 “그를 적나라하게 보여주고 싶어 화면에 꽉 차게 얼굴을 당겨 찍었다”고 말했다.

고개를 숙인 채 법정에 들어선 윤 전 대통령은 주로 바닥이나 정면을 보며 카메라 쪽에는 시선을 두지 않았다. 최현규 국민일보 사진기자는 “윤 전 대통령이 9시40분쯤 일찍 차를 타고 지하주차장에 도착했지만 한참 법정으로 올라오지 않았다”며 “재판 직전에야 들어왔는데 ‘촬영되기 싫었나 보다’ 생각했다”고 말했다.

법원 청사를 관리하는 서울고등법원은 2차 공판에서도 직원 전용 통로로 이어지는 지하주차장 출입을 허용하면서 윤 전 대통령은 포토라인에 서지 않았다. 서울고법은 이번에도 1차 공판 때처럼 “법원 인근 집회신고 상황과 사회적 관심도 등을 고려할 때 지하주차장 출입 조치 유지가 청사 방호를 위해 필요했다”고 설명했다.

하지만 법원 밖 시위대는 수십 명에 불과했고 법원 출입문도 이중으로 통제돼 있어 기자들은 청사보호 목적이 아니라 특혜가 아닌지 의문을 드러냈다. 김승태 기자는 “포토라인은 전직 대통령들 사례에 비춰도 합당해 요청했는데 거절됐다”며 “윤 전 대통령은 수사단계에서도 얼굴이 노출되지 않았다. 혐의가 내란죄로 중대한데 기자들이 질문할 수 있게 해야 하지 않나 생각한다”고 말했다.

기자들은 애초 1차 공판 때 촬영이 허용되지 않은 데도 문제를 제기한다. 이준헌 경향신문 사진기자는 “기자들의 신청이 늦었다고 촬영을 불허했었는데 그랬다면 법원에서 기자들에게 어서 신청하라고 해야 했다”고 비판했다. 이 기자는 “언론은 알권리를 위해 대신 취재하는 것이지 스스로 만족하려 일하는 게 아니”라며 “그러면 법원도 국민을 위해 언론에 적극 알릴 의무가 있었다”고 짚었다.

그는 또 “법원에서 매년 규정을 하나씩 만들면서 취재가 허용되는 범위가 좁아지고 허가식으로 바뀌고 있다”며 “이렇게 구획을 만들고 언론에 제한을 둘 것이라면 좁아진 그 안에서만큼은 언론과 더 활발히 협의해야 하지 않나 싶다”고 지적했다.

법조 영상기자단은 1차 공판 전인 11일 서울고법 공보판사와 만나 촬영을 협의하기로 했지만 법정 안에서 허가 권한은 재판부에 있다고 뒤늦게 확인되면서 혼선을 빚었다. 영상기자단은 급히 재판부에 촬영 허가를 신청했지만 주말을 앞두고 신청이 늦었다며 불허됐다.