‘식품사막(Food Desert)’이란 용어가 있다. 식료품을 살 수 있는 소매점이 주변에 없는 지역을 뜻한다. 낮은 소득, 고령화, 인구 유출 등으로 식료품점이 철수했다. 남은 슈퍼마켓, 편의점도 신선식품보다는 가공식품을 취급한다. ‘먹거리 정의’까지 가지 않더라도 삶의 질 하락은 분명하다. 장기적으론 거주민 건강 악화, 의료비 지출, 빈곤 문제로 이어지고, 이는 다시 ‘식품사막’을 심화하는 악순환이다. 최근 농민신문은 <농촌 식품사막> 기획을 통해 도시 혹은 수도권 거주민에겐 낯설 현실을 꺼내 놨다. 국내에서 집중 조명된 경험이 희소한 사안은 이미 지역과 농촌을 중심으로 중증인 상태였다.

농민신문 전국사회부 식품사막 기획팀이 진행한 보도에서 팀장 역할을 한 이문수 전국사회부 부데스크는 13일 본보와 대면 인터뷰에서 “돈이 안 되고 사람도 안 사는데 어쩔 수 있나란 댓글도 달리는데 경제 논리로 보면 틀린 말이 아니다. 그럼에도 누군가의 의식주와 관련 있고 삶과 직결된 문제를 그리 봐선 안 된다고 생각한다”고 밝혔다.

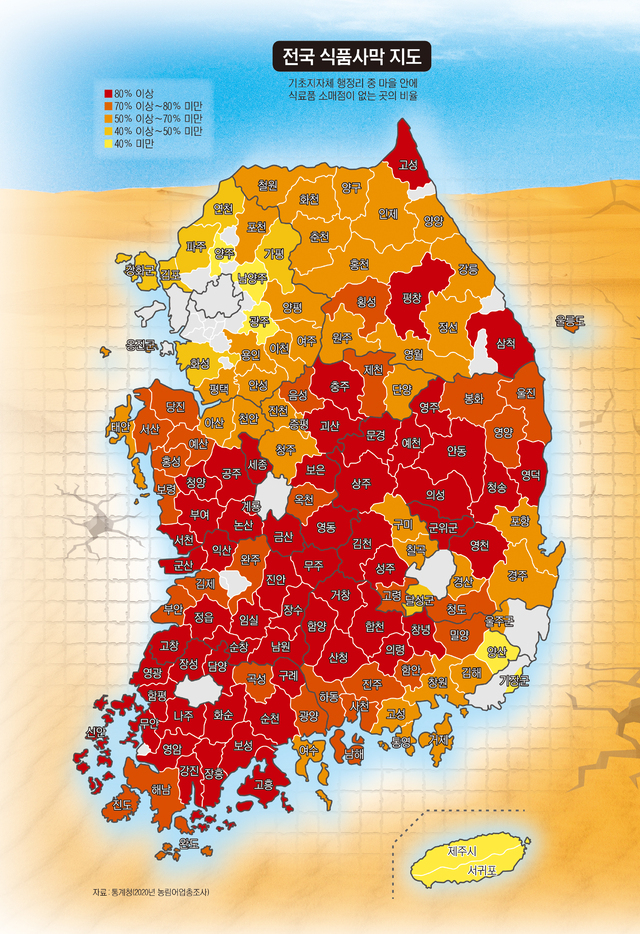

5월9일~20일 진행된 기획 총 7개 기사에선 ‘전국 식품사막 지도’가 눈에 띈다. 오래전부터 미국과 호주, 영국, 일본 등에선 이를 사회문제로 봤고 전체 현황을 담은 ‘지도’가 나오기도 했다. 국내 연구에서 ‘서울 지도’가 만들어지고, ‘쿠세권’(쿠팡 로켓배송 가능지역)이나 해외사례를 통해 사안이 다뤄진 적은 있지만 국내 전체 지도는 찾기 어려웠다. 이 기자는 “처음엔 식료품 구매에 어려움을 겪는 농촌마을을 대상으로 운영되는 이동장터를 소개하려 했는데 본부장과 국장이 ‘그러지 말고 전국 단위로 식료품 접근성을 톺아보자’고 제안하면서 방향이 바뀌었다”며 “그런 통계가 있는지 알아보는 게 시작이었다”고 설명했다.

자료검색 중 ‘전북 내 행정리 상당수에 가까운 식료품 가게가 없다’는 호남지역통계청 보도자료를 우연히 확인했다. 통계청에 수차례 전화하고서야 ‘행정리 단위 식품접근성’, 즉 ‘차를 타고 몇 분 가야 식료품점이 있는지’를 파악한 통계가 ‘2020 농림어업총조사’에 포함돼 있음을 알게 됐다. 통계는 방대했고 곧장 지도를 그릴 수 있는 자료가 아니었다. 광역단위로 기사화하자는 의견도 나왔지만 장시간 토론 끝에 기각됐다. “그럼 밋밋해진다”고 주장한 이 기자는 항목 하위분류를 일일이 살펴 ‘리’ 단위부터 살폈다. “숨어 있는 통계를 찾고”나니 “한 땀 한 땀 손으로” 통계를 정리·재구성하는 국면이 찾아왔다.

이 기자는 “시군단위별 행정리 내 식료품점 유무를 살피고 점포가 없는 곳과 가장 가까운 식료품점의 접근성을 정리하는 데 3~4일 걸린 거 같다. 일반에 친화적인 통계가 아니어서 관련 파트를 찾는 것, 지역 이름이 부호로 기재돼 있는데 시군구, 읍면동 부호와 행정리 마을을 일일이 확인해 맞추는 게 지난했다”고 말했다.

이를 통해 전국 3만7563개 행정리 중 2만7609곳엔 식료품 소매점이 없다(약 73.5%)는 충격적인 숫자가 확인됐다. 소매점 없는 마을 비율이 90%를 넘는 시·군 단위 지방자치단체가 6곳(전북 정읍시 93.3% 등)이나 되고, 섬을 제외하고 차로 한 시간 이상 나가야 소매점이 있는 마을이 전국적으로 14곳(강원 춘천시 북산면 한 마을 1시간40분)에 달한다는 현황도 파악했다. 임팩트 있는 전달을 위한 고민 끝에 편집부가 표를 ‘적신호’ 가득한 지도로 재탄생시켰지만 기획의 끝은 아니었다.

수치 이면을 주재기자들이 발로 뛰어 확인하는 절차가 뒤따랐다. 각 도에 1명, 경북·전남·경기에 2명씩 있는 전체 주재기자 중 오영채, 이시내, 김광동, 장재혁, 서륜, 박철현, 김다정, 이현진 기자 등 상당수가 참여했다. 북한강이 굽이치는 지형 탓에 대파와 과일을 사려면 왕복 80km 시골길을 오가야 하는 강원 춘천시 청평2리의 현실이 그렇게 담겼다. 경기 포천, 전남 영암, 경남 거제에서 운영되는 이동장터의 현재와 역할, 국내외 중앙정부 및 지자체의 움직임을 통해 대안을 찾는 보도도 주재기자들 몫이었다.

회사는 현재 6~7월 중 일본 해외취재를 계획하고 있다. “농업분야를 넘어 전국 식품사막 문제를 수면 위로 끌어올렸고”, “종국엔 대도시 주변까지 확대할 사안을 널리 알렸다”는 내부 평가가 있었다. 다만 농촌·농민 문제에 집중해 온 매체 입장에서 이는 누적된 지역위기의 단면이자 ‘오래된 미래’인 측면이 크다.

이 기자는 “5년 전 자료로 그려진 지도의 상황은 심화됐을 수 있다. 오래전부터 이를 겪어온 일본 돗토리현에서 민관 협업 이동장터와 운영방식을 보고, 지자체가 운영하는 공공형 슈퍼마켓과 주민 반응을 살펴 가능한 제도를 소개할 생각”이라고 했다. 그는 “문제를 알지만 해결책이 없어 손 놓은 일을 ‘그레이 스완’이라 하던데 빈집, 폐주유소, 시골 터미널 폐쇄 등등의 지금 농촌 상황이 그렇다”며 “방대한 통계를 다루고 주재기자 선·후배와 협업한 경험을 바탕으로 하반기엔 인력부족, 다문화 현실을 마주한 농촌을 통해 이민사회 가능성을 살펴볼 생각”이라고 했다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.