경향신문이 게임을 만들었다. 기자와 기획자, 웹디자이너가 협업한 결과물이다. 지난해 초 잔잔한 반향을 일으켰던 ‘행복기행’ 기획은 그렇게 ‘애타게 대통령을 찾아냥’이라는 게임으로 재탄생됐다. ‘뉴스게임’이라는 장르가 엄연히 존재하지만 국내에서 ‘저널리즘의 게임화’ 시도는 드물었다. 고비용, 장기간이 드는 콘텐츠 성격 탓이다. 언론사는 기사생산에 최적화된 조직이란 점도 이유다. 그런데 그런 일이 실제로 일어났다. 왜? 어떻게 가능했을까?

“안 해봤던 거니까요.” 황경상 경향신문 미래기획팀 기자, 이아름 비즈팀 기획자, 김유진 개발팀 웹디자이너가 지난달 30일 기자협회보와의 인터뷰에서 게임제작에 덤벼든 이유를 한목소리로 답했다. 이 기획자는 “인터랙티브 한 사이트를 만드는 게 언론사들 요즘 추세지 않나. (지금은) 그걸로는 약간 부족하다 싶었다”고 밝혔다. “뉴 타입”의 콘텐츠를 뽑아내려는 단출한 생각이 시작이었다.

▲경향신문이 게임을 만들었다. 게임 제작에 참여한 황경상 기자(왼쪽부터), 김유진 개발팀 웹디자이너, 이아름 비즈팀 기획자를 지난달 30일 서울 중구 경향신문사 인근 카페에서 만났다.

‘노잼’의 기운은 이 기획자와의 회의 등을 거치며 ‘심폐소생(?)’의 길을 걷는다. 인터넷 하위문화의 한 축인 ‘고양이’ 캐릭터 도입, 아기자기하고 알록달록한 디자인 구현 등으로 트렌디한 면모를 갖추게 된 것이다. 공동의 기획을 토대로 기획자는 디자이너 역할도 전담했고, 기자는 코딩 등 개발도 맡았다. 게임 캐릭터의 대화 스크립트는 공동의 데스킹 과정도 거쳤다. 각각 ‘기발자(기자+개발자)’와 ‘기자이너(기자+디자이너)’의 ‘멀티’ 역할을 수행한 셈이다. 6개월의 본격 제작기간 중 ‘국정농단’ 사태가 터지며 독일 방문 시 ‘최순실’이 등장하는 등의 보강작업도 이뤄졌다. 나중에 합류한 김 디자이너는 기획기사와 게임 사이 ‘닻’이 될 수 있는 ‘백과사전’ 페이지를 구축하며 매무새를 완전히 다듬어놨다.

이 기획자는 “주업무가 따로 있다 보니 시간이 좀 걸렸다. 난이도 조절이나 UI디자인을 주업무가 아닌 사람이 하다 보니 밸런스가 잘 맞지 않거나 아쉬운 부분은 있다”면서 “동아리 하듯 했다. 누군가 처음 ‘한번 해보자’라고 하는 게 중요한 거 같다”고 말했다.

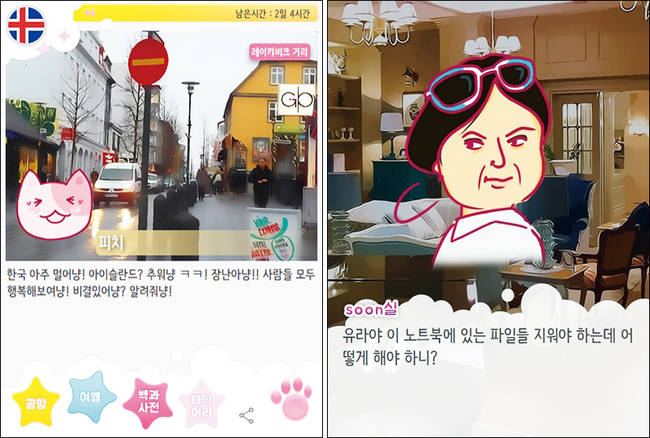

▲경향신문이 ‘행복기행’ 기획기사를 게임화한 ‘애타게 대통령을 찾아냥’ 게임플레이 모습(왼쪽). 독일을 방문하면 최순실 캐릭터가 등장한다.

이런 도전이 계속되기 위해선 무엇이 필요할까. 회사 시스템의 성과가 아닌 그저 몇몇 구성원들의 선전은 아닐까. 이 기획자는 “프로세스(업무 분장)가 많이 나눠져 있을수록 어려울 거라고 생각한다. 선배(황 기자)가 콘텐츠를 담당하는 기자가 아니고 그냥 개발자였다면 불가능했던 부분”이라며 “지금 언론사 시스템상 개발자는 기획에 대한 이슈를 보탤 수가 없고, 이들도 관심 없는 경우가 많다. 이들도 기획에 대한 이슈를 내놓을 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.

황 기자는 여기에 “과도기적인 상황이 할 수 있게 하지 않았나 싶다”고 부연했다. 자신의 직군 너머 영역까지 커버해야 하는 ‘과도기’ 구성원들이 디지털 담당 간부들의 전폭적인 지원 아래 마음껏 뛰놀며 ‘화학적 결합’을 일궈낸 것이 이 같은 성취로 이어졌다는 설명이다. 황 기자는 “아예 시스템이 없었다면 안 됐을 것”이라며 “작은 회사에서 무려 기자 4명을 (미래기획팀에) 나눠준 건 큰 투자를 한 거다. 재촉하지 않으니까 잉여로운 가운데 새로운 걸 해볼 수 있었다. 그 분위기가 만들어낸 거 같다”고 말했다. 그러면서 “(타 직군과) 두세 명씩 소규모 콜라보로 하나씩 만드는 작업을, 스타일로 정착될 때까지는 해보는 게 필요하지 않은가 싶다”고 덧붙였다.

최승영 기자 sychoi@journalist.or.kr

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.