AI 이미지 쓴 기사, 10명 중 6명 "뉴스로 볼 수 없다"

언론재단 생성형 AI와 언론관계 등 인식 조사

최근 KBS가 인공지능(AI)이 제작한 영상을 메인뉴스에서 사용해 안팎의 논란을 불렀다. 그런데 우리 국민 10명 중 6명은 이처럼 AI가 생성한 시각 자료를 활용한 기사는 뉴스기사로 생각하지 않는 것으로 나타났다.

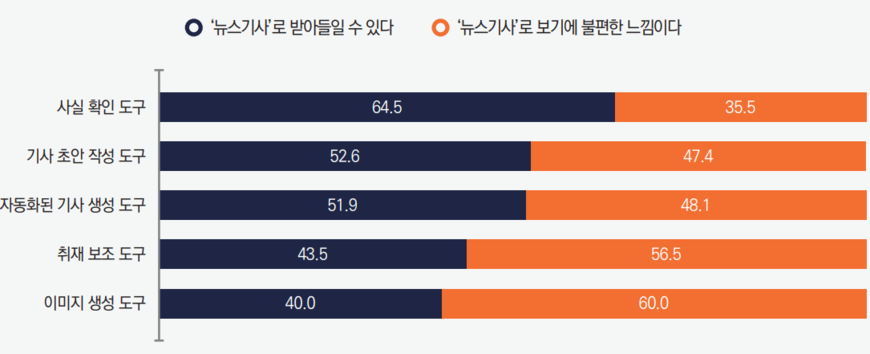

한국언론진흥재단 미디어연구센터는 생성형 AI 확산에 따른 불안 경험 및 인식을 알아보기 위해 지난 4~8일 20~60대 성인 1000명을 대상으로 온라인 설문조사를 벌이고 17일 그 결과를 발표했다. 이에 따르면 뉴스생산 과정에서 생성형 AI를 활용한 5가지 유형 중에서 ‘사진을 촬영하는 대신 이미지 생성 AI를 활용해 만든 사진을 넣은 기사’를 뉴스로 보기 힘들다는 응답자가 60%로 가장 많았다. 이는 ‘스포츠, 주식, 날씨 등의 분야에서 데이터를 기반으로 AI가 자동으로 생성한 기사’가 불편하다는 응답(48.1%)보다도 10%p 이상 높은 것이다.

응답자들이 그래도 가장 뉴스답다고 선택한 건 ‘AI 기반 팩트체크 도구를 활용해 기사 내용에 대한 사실 검증을 거쳐서 쓴 기사’(64.5%)였다. ‘기사 내용에 필요한 자료조사나 자료정리를 AI에게 맡겨서 쓴 기사’를 뉴스기사로 인정한다는 응답(43.5%)은 절반에도 미치지 못했다.

종합하면, 응답자들은 AI가 보적 역할을 하거나 사실 검증 등을 강화하는 영역에 대해서는 비교적 긍정적인 태도를 보인 반면, 취재 과정에서 자료조사·정리를 AI에 맡기거나 이미지 생성 AI를 활용한 기사에 대해서는 거부감을 나타낸 셈이다. KBS가 AI 영상을 뉴스에 쓴 것 말고도 최근 사진을 대신해 AI 생성 이미지를 온라인 기사에 쓰는 경우가 많아졌는데, 이용자들이 이를 어떻게 받아들일지 생각해 볼 대목이다.

AI 검색으로 인한 ‘제로클릭’ 현상에 대한 이용자들의 생각도 눈여겨볼 만하다. 제로클릭이란 AI가 검색 결과를 한눈에 요약해서 보여주면서 링크 추가 클릭 등이 필요없게 되는 걸 말하는데, 이에 따라 정보의 출처가 되는 언론사 웹사이트, 뉴스페이지 등의 방문자 수가 급격히 줄어들 거란 우려가 나왔고, 이미 진행 중이기도 하다.

언론사로선 치명적일 수 있는 문제인데, 정작 이용자들은 크게 관심을 두지 않는 편이었다. 이번 조사에서 ‘제로클릭 검색’에 대해 이미 알고 있었다는 응답자는 10명에 1명꼴인 10.9%에 그쳤다.

제로클릭에 대해 간단히 설명한 뒤 검색 결과에 관련 정보 출처들이 링크 형태로 제공되는 기존 검색 방식과 네이버의 ‘AI 브리핑’ 같은 제로클릭 검색 중 어떤 것을 더 선호하는지 물었다. 기존 검색(35.7%)이 제로클릭 검색(27.4%)보다 더 많은 선택을 받았지만, 대단히 큰 차이는 아니었다. 양쪽이 비슷하다는 응답도 3분의 1이 넘는 36.9%에 달했다.

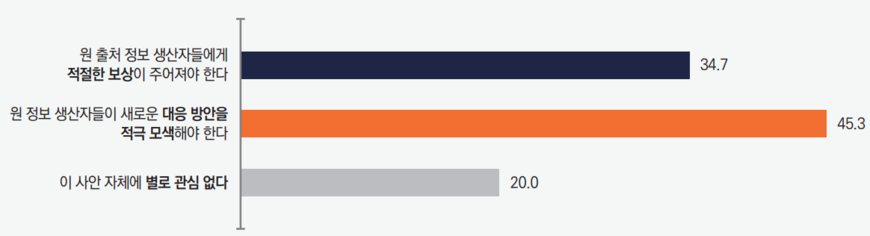

다음엔 제로클릭 검색 이용이 많아지면서 언론사를 비롯한 정보 출처 웹사이트 방문자 수가 줄어들고 그에 따라 언론사 등의 수익이나 영향력이 현저히 줄어들 위험성이 있다는 설명을 들려준 뒤 3개의 보기를 주고 자신의 의견과 가장 가까운 것 하나를 선택하게 했다.

그 결과 ‘AI가 검색 결과를 요약하는 데 활용하는 원출처 정보 생산자들에게 적절한 보상이 주어져야 한다’(34.7%)는 응답보다 ‘언론사 등 정보 생산자들이 변화한 미디어 환경에 대응하기 위한 새로운 방안을 적극 모색해야 한다’(45.3%) 쪽을 고른 응답자가 더 많았다. 정보 생산자로서 언론의 권리문제보다 혁신 등 책임 쪽에 무게가 실린 셈이다. ‘이 사안 자체에 대해 별로 관심 없다’를 택한 응답자도 5명 중 1명인 20.0%를 차지했다.

보고서를 쓴 양정애 언론재단 책임연구위원은 “제로클릭 검색과 관련된 이상의 결과들은 AI 기반 검색 환경 변화에 대해 응답자들이 전반적으로 기존 검색 방식에 대한 친숙성을 유지하면서도, 정보 생산자의 권익 보장보다는 새로운 환경에 대한 적응과 대응을 더 중시하는 인식을 가지고 있음을 보여준다”고 설명했다.

다만 조사 대상 중 AI 사용률이 가장 높은 20대에서 AI 검색(22.8%)보다 기존 검색(40.5%)에 대한 선호도가 가장 높고, 정보 생산자에 대한 보상을 선택한 비율(46.2%)도 가장 높게 나타난 ‘의외의 결과’도 주목된다. 양 연구원은 이 같은 20대 집단의 “역설적 태도”를 가리켜 “향후 AI 활용 맥락에서 세대별 수용성 차이를 해석하고 이를 바탕으로 한 함의를 끌어내는 데 있어 중요한 단서가 될 수 있을 것으로 보인다”고 밝혔다.