대통령 명예훼손 수사, 개인정보는 뒷전인가

[우리의 주장] 편집위원회

검찰이 압수수색을 통해 확보한 경향신문 기자의 휴대전화 전체 정보를 대검찰청통합증거관리시스템(디넷)에 통째로 저장하고 있는 것으로 확인됐다. 영장에 적시된 전자정보만 수집하고 나머지는 모두 삭제해야 하는데, 위법을 저지른 셈이다. ‘윤석열 대통령 명예훼손 사건’을 수사 중인 검찰이 범죄혐의와 관련이 없는 전자정보 전체를 디넷에 보관한 건 처음이 아니다. 지난해 12월 압수수색을 받은 이진동 뉴스버스 대표의 휴대전화 전자정보 전체도 디넷에 보관했다. 이 대표는 8월 국가를 상대로 손해배상 청구소송을 제기했다.

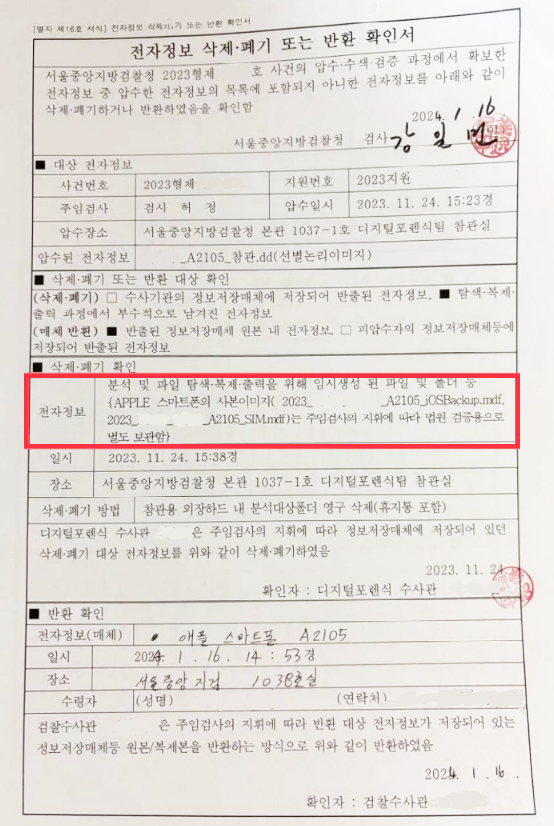

뉴스타파와 경향신문이 9월26일 보도한 경향신문 기자의 휴대전화(애플 스마트폰 A2105)에 대한 전자정보 삭제·폐기 또는 반환 확인서에는 ‘애플 스마트폰의 사본이미지는 주임검사의 지휘에 따라 법원 검증용으로 별도 보관함’이라고 적혀 있다. ‘사본이미지’란 휴대전화 등 원본 저장매체를 통째로 복제한 파일이다. 법원이 발부한 압수수색 영장범위 밖에 있는 개인정보를 불법으로 보관하는 건 위법이다. 검찰은 혐의사실과 무관한 정보를 디넷에 올려 필요에 따라 다운로드해 별건 수사에 활용해왔다.

검찰은 대검 예규를 근거로 자료를 보관·수집하고 있기 때문에 적법하다고 주장한다. 이 예규는 ‘관련성 있는 사건에서 증거 사용이 예상되면 디지털 증거를 폐기하지 않을 수 있다’ 등의 조항이 담겨 있다. 하지만 예규는 관청 내부 행정규칙에 불과하다. 헌법에는 ‘수사기관이 강제력을 행사할 때는 법원이 발부한 영장에 의해서만 할 수 있다’고 명시돼 있다. 대법원 판단도 다르지 않다. 2022년 대법원은 “범죄 혐의사실과 관련 있는 정보를 선별해 압수한 후에도 그와 관련이 없는 나머지 정보를 삭제·폐기·반환하지 않은 채 그대로 보관하고 있다면 위법”이라며 압수수색 요건을 엄격하게 보는 판례를 내놓았다.

마구잡이 통신자료(통신이용자 정보) 조회도 마찬가지다. 8월 대통령 명예훼손 수사 과정에서 검찰이 기자와 정치인, 사건과 무관한 일반 시민 등의 통신자료를 광범위하게 조회한 사실이 드러났다. 검찰이 최소 3000명의 통신정보를 어딘가에 보관하고 있는 셈이다. 수사와 관련이 없는 시민들의 개인정보를 검찰은 무슨 권리로 갖고 있나.

통신자료는 법원의 영장이 필요한 ‘통신사실 확인자료’와 다르다. 하지만 검찰은 통신사실 확인자료를 통해 수사를 받은 기자들이 누구와 얼마나 자주 전화를 주고받는지 파악할 수 있다. 이런 정보를 대량으로 축적해 관계도 등을 작성하면 취재원이나 제보자들의 추가 정보 수집이 가능하다. 통신자료 조회도 법원 영장을 받는 쪽으로 법령 개정을 해야 한다는 목소리가 나오는 이유다.

휴대전화 전체정보 디넷 업로드나 무차별 통신조회는 과잉수사이자 인권침해다. 그런데도 검찰은 합법적 수사관행이라고 항변한다. 언제부터 검찰이 “모든 국민은 통신의 비밀을 침해받지 아니한다”고 명시한 헌법 위에 군림했나. 이러니 ‘대통령 명예훼손’ 수사에 불순한 의도가 있는 것 아니냐는 의심을 받는 것이다. 언론의 정당한 의혹 보도를 수사한다며 ‘대선개입 여론조작’ 수사팀으로 명명할 때부터 순수성을 잃었다고 해도 틀린 말이 아니다. 대통령 명예훼손 수사든 그 어떤 수사도 헌법이 보장하는 인권을 침해해선 안 된다.