낭만기자가 부르는, 공감과 위로의 '북한산 발라드'

[인터뷰] 북한산 밑에 집 짓고 사는 이경재 YTN 기자

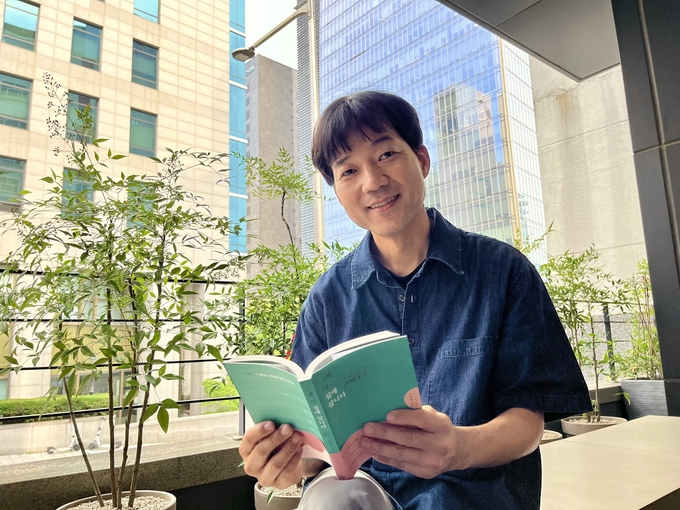

서울 외곽, 북한산 자락에 집을 짓고 산다. 집을 짓고 나니 할 일도, 할 말도 많아졌다. 그래서 글을 쓰기 시작했다. 글이 제법 모이니 이번엔 책을 ‘짓고’ 싶어졌다. 수많은 출판사 문을 두드린 끝에 민트색 표지에 분홍색 띠지를 두른 작은 책이 세상에 나왔다. 방송기자 생활 25년 차에 첫 에세이집 <그래, 이 집에 삽니다>를 펴내고 “여러 신기한 경험”을 하고 있다는 이경재 YTN 기자를 지난 11일 서울 광화문의 한 카페에서 만났다.

책의 제목처럼 그는 ‘그래이집’에 살고 있다. 집의 안팎이 온통 그레이(gray) 색이어서, 두 가구가 한 건물로 묶인 듀플렉스 집이어서 ‘그래, 2집’이고 ‘그래! 이 집!’이다. 직장생활 15년, 나이는 40대 중반을 향해가던 무렵, 아파트를 벗어나 집을 짓자는 “사치스러운” 결심을 했지만 가진 돈으로는 당시 분양 중이던 택지의 절반밖에 살 수 없어 지금의 ‘한 지붕 두 가족’을 이루게 됐다. 은행의 도움(?)으로 “빚내서” 완성한 집을 “빛내며” 산 지 8년. 그 시간만큼 쌓인 에피소드와 단상들을 8가지 풍경으로 나눠 책에 담았다.

“집을 짓고 나니 관찰을 많이 하게 되더라고요. 산이 보이고, 계절의 변화를 피부로 느끼게 되니까요. 비가 오면 산의 색깔이 달라진다는 것도 알게 됐죠.” 관찰은 일상이 됐고, 그런 일상을 쓰다 보니 책 한 권 분량의 글이 모였다. 로망이던 서재가 생긴 것도 글쓰기를 부추겼을 법한데, 정작 “술 먹고 집에 가는 지하철에서 쓴 글이 많다”고 한다. 이 기자는 “서재에서 정색하고 쓰려면 멍한데 지하철에선 잘 써진다”며 “차를 안 갖고 다니니 그게 좋다”고 했다.

그의 글이 술술 읽히는 건 그래서인지도 모르겠다. 힘주거나 젠체하지 않고 특유의 익살을 더한 그의 일상 이야기를 읽다 보면 피식 웃음이 나면서 때로 코끝이 찡해지기도 한다. 하늘의 뜻을 안다는 지천명의 나이에도 아들의 난처한 질문에 “아빠도 처음 늙어보는 중”이라며 엄살(?)을 부리고, 빨래를 개다가 얼마 전까지 3등분으로 접던 딸의 바지를 “두 번을 포개”며 ‘우리 딸이 이렇게 컸구나’ 깨닫는 순간 같은 것들이 그렇다. 집에 가는 길, 라디오에서 흘러나온 노래에 무작정 핸들을 돌리거나, 창밖으로 북한산이 보이는 욕실에서 좋아하는 노래를 틀어놓고 아들과 ‘욕조 놀이’를 즐기는 모습에선 낭만마저 느껴진다. 그래서 붙은 ‘낭만기자’라는 별명이, 그도 꽤 마음에 드는 듯한 눈치다.

중년의 중견 남성 기자가, 이렇게 자신의 일상과 취향을 거리낌 없이 드러내는 에세이를 쓰는 게 쉽지는 않았을 터. 그 또한 “제 인생과 생각이 발가벗겨지는 느낌”이 들어 주변에 책을 선물하면서도 여러 감정이 든다. 하지만 별로 심각하게 생각하진 않는다. 그런 마음이었다면 애초에 쓰지 못했을 글이다. “에세이를 쓰는 사람은 결국 자기 얘기를 쓰는 거니까요. 그런 얘기를 쓰지 않으면 사람들이 공감하고 위로받기는 힘들잖아요.”

그는 자신의 책이 “독자들에게 공감과 위로를 주는 발라드” 같았으면 한다. 더 욕심을 낸다면 책이 많이 읽혀서 “계속 써도 좋다”는 인정을 받고 싶다. 스포츠를 오래 취재해왔고 그 자신도 여러 스포츠에 능한 ‘호모 스포처스’답게 출판 시장에서 “한번 승부를 보고 싶다”고도 했다. 25년 기자 경력이나 일 이야기를 거의 쓰지 않은 것도 “문학인”으로서 제대로 평가받고 싶었기 때문이다.

책을 낸 뒤로 종종 서점에 나가 에세이 코너를 살피는데, 그럴 때마다 “자신감과 자괴감을 왔다 갔다” 한다. 그래도 역시 책 쓰기는 잘 했다고 생각한다. “제가 이것저것 관심도 많고 해보고 싶은 게 많아 시도도 많이 하는데 깔끔하게 끝내는 경험은 부족했거든요. 이건 끝을 맺은 거잖아요. 그런 점에서 뿌듯해요. 책을 몇 권씩 낸 기자들도 많지만, 많이들 해보시라고 권하고 싶어요.”

누구나 생각은 있는데 선뜻 못 한다는 점에서 집 짓기와 책 쓰기는 닮았다고, 그는 말했다. 그러고 보니 누군가에겐 ‘로망’일 그 일들을 그는 벌써 다 실현한 셈이 아닌가. 그가 행복해야 할 이유가 또 하나 늘었다.