'진심과 순정'으로 바라본 그림의 세계

'그림이 그녀에게'저자 조선 곽아람 기자

|

||

그런 습속에 충실했다면 곽아람 조선일보 기자의 인터뷰 역시 그렇게 시작했어야 했다. 책은 몇 부 팔렸는지, 블로그 평균 방문자수는 얼마인지 등등 ‘야마’로 잡아낼 수 있는 것부터 물어야 맞았을 게다. 그러나 곽아람 기자의 블로그 ‘심장 위를 걷다’를 산책한 뒤에는, 그가 쓴 ‘그림이 그녀에게’(아트북스)의 책장을 덮고 난 뒤에는 이번만은 궤도를 벗어나고 싶었다. 프랑스 화가 프라고나르의 ‘그네’를 소개하면서 저자는 “세상이란 왜 진심과 순정을 알아주지 않는 것일까”라고 탄식했지만, 역설적이게도 그의 글에는 공정하지만 황량한 ‘팩트의 세계’ 너머에 있는 ‘진심과 순정’이 목젖까지 차올라 있었기 때문이다.

곽 기자의 블로그와 책을 읽다보면 조심스레 주위를 두리번거리게 된다. 마치 남의 일기장을 몰래 훔쳐본 것처럼. 그는 “그런가요? 나름대로 검열을 한다고 한 건데…”라고 하지만 그의 글에는 미술평론 이상의 진솔한 내면이 담겨 있다. 그래서 이제 서른한 살, 7년차 기자의 이 조그만 파격에 적지 않은 사람들이 주목하는지도 모른다.

미술사를 전공한 그가 블로그를 열게 된 계기는 조금 평범하다. “인터넷뉴스부 소속이었기 때문”이다. 블로그를 활성화하기 위해 고생하는 동료들을 보면서 아날로그적 천성을 애써 달랬던 게 입사 이듬해, 미국 화가 앤드루 와이어스의 ‘크리스티나의 세계’를 소개하면서부터였다. 초년병 기자의 고단함이 익숙해질 무렵, 그의 블로그에는 한 점씩 명화들이 페이지수를 늘려갔고 입소문을 탔다. 조선 주말섹션에 기명 칼럼도 싣게 됐다. 그러던 어느날 생면부지의 출판사에서 전화가 왔다. “게재한 그림의 저작권료라도 댔으면” 했던 책은 재판을 거듭했고, 어느덧 ‘팬’을 갖는다는 게 남의 말이 아니라는 것도 알게 됐다. “제 글에 전문 정보가 적다는 분도 있죠. 하지만 예술은 대중이 향유할 수 있어야죠. 사람들이 ‘그림을 읽기’보다 그림을 사랑하게 됐으면 해요.”

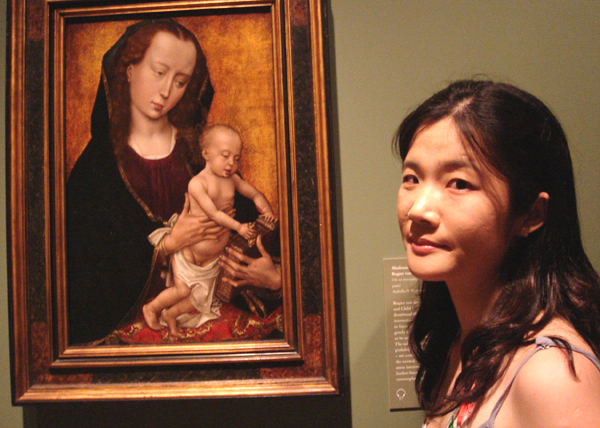

곽 기자는 사람이 있는 그림을 좋아한다고 한다. 특히 여성이 주인공인 그림, 스페인 궁중화가 벨라스케스의 ‘왕녀 마르가리타’ 같은 작품이다. 그림 속의 그녀와 자신이 하나가 되면서 불면의 대화는 계속된다. 취재를 한 뒤 “좋은 기사를 쓸 수 있겠다”는 느낌이 들 때마다 일을 더욱 사랑하게 된다는 그에게 세상은 한 폭의 그림인 것 같았다. 또 다른 나, 더 많은 나와 소통하면서 세상을 그려내는 것. 태평로의 언덕을 넘으면서 그것이 ‘기자의 길’인지도 모르겠다고 생각했다.