"우리말을 살리는 것이 자신을 살리는 겁니다"

한글문화연대 선정 '우리말 사랑꾼' 최인호 한겨레말글연구소장

|

||

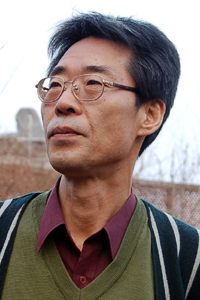

| ▲ 최인호 한겨레말글연구소장 | ||

고개를 조금 돌려보니 창가에 눈에 띄는 것이 있었다. 너덜너덜해진 겉표지에, 켜켜이 주인의 손때가 묻은 국어사전이었다. 빛바랜 그 사전은 말 한마디 하지 않았지만, 너무나 많은 이야기를 하고 있었다.

“전 그런 호칭을 받을만한 사람이 아닙니다. 뜻밖이고 쑥스럽고… 어찌됐든, 이렇게 살아온 길을 알아주는 사람도 있구나 생각이 들더군요.”

멋 부린 말은 아니었다. 무덤덤했다. 하지만 소나무가 생각났다. 누가 뭐래도 우직하게 제 자리를 지키고 있는 마을 어귀의 소나무. 최 소장은 일송정처럼 우리말의 곁에 변함없이 서있었다.

한글학회에서 일하던 최인호 소장은 1988년 한겨레 창간을 앞두고 한배를 탔다. 한글 가로쓰기로 출발한 한겨레에서 18년 동안 그는 신문의 우리말을 갈고 다듬었다. 칼럼 ‘말이 올라야 나라가 오른다’ ‘말글 찻집’을 통해 우리말의 올바른 쓰임을 알렸다. 한겨레는 우리말 전문용어를 고집한다. ‘헤딩슛’은 ‘머리받기’이고 ‘홈페이지’는 ‘누리집’이다. 이상하다는 독자들도 있다. 하지만 최 소장의 생각은 다르다. 말은 버릇이다. 외래어를 써버릇한다는 게 문제다. 처음엔 어색하더라도 버릇으로 만들려는 의지가 필요하다고 말한다.

그는 우리말의 역사를 “보통 험한 역사가 아니었다”고 표현했다. 조선시대에는 한문에, 근대에는 일본어에, 현대에는 영어에 눌린 우리말의 역사. 그의 말은 지나치지 않았다.

최 소장은 “우리만 유독 자기 나라 말보다 남의 것을 더 중시한 나머지 우리 글이 번역문투 투성이로 돼버렸다”고 말했다. 그렇게 제대로 된 우리 글을 생각하면서 끝없이 반성하고 고민한 세월이 그의 지난 삶이었다.

그래서 글을 써서 먹고 사는 기자들의 어깨는 더욱 무겁다. 최 소장은 취재원들의 잘못된 글을 기자들이 그대로 옮겨 적는 게 큰 문제라고 지적한다. 각 행정부처, 기업체, 사회단체에서 만드는 보도자료는 잘못된 표현과 외래어 투성이다. 보도자료는 인용문 뿐 아니라 기자의 글까지 더럽힌다. “기자들의 반성없는 자세가 우리말을 어지럽히는 주된 요인이죠. 일선 기자들이 취재원들과 싸워야 합니다. 기사에 올바른 우리말을 적용하려는 마음이 없으면 우리말 발전은 어렵습니다. 글쟁이들이 이 점을 좀더 뼈저리게 느껴 우리말을 갈고 닦으며 지키는 일에 앞장서 주었으면 합니다.”

최인호 소장은 대학 학부에서 농학을 전공했다. 글과는 언뜻 인연이 적어 보인다. 하지만 고등학교 때 국어선생님의 영향으로 문학에 빠져 1974년 ‘시문학’에 데뷔한 시인이기도 하다. 1989년엔 ‘가슴 작은이를 위하여’라는 시집도 냈다. 그의 삶은 글, 그 자체였다. 부서지는 담배 연기 너머 구수한 글 냄새가 나는 듯 했다.

“우리말은 우리 삶의 조건입니다. 이 땅에 태어나서 마땅히 살려야 하는 것이죠. 우리말을 살리는 것은 자신을 살리는 것입니다.”

장우성 기자