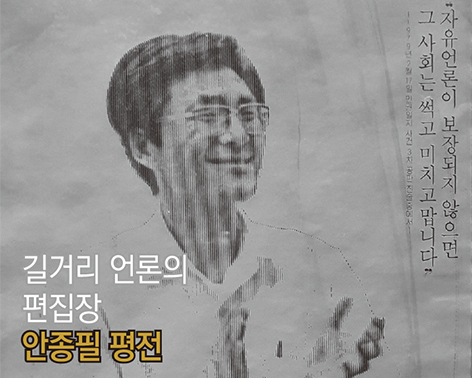

'길거리 언론의 편집장'은 안종필 기자(1937~1980)에 대한 기록이다. 안종필은 1975년 3월 동아일보에서 쫓겨난 후 동아투위 2대 위원장을 맡아 권력의 폭압이 절정으로 치닫던 1970년대 후반 자유언론실천운동을 이끌었다. 신문과 방송이 일체 보도하지 않은 민주화운동과 인권 관련 사건 등을 <동아투위소식지>에 실었다가 구속됐고, 투옥 중 얻은 병마로 1980년 타계했다. 안종필의 이야기를 매주 2회 연재한다. [편집자 주]

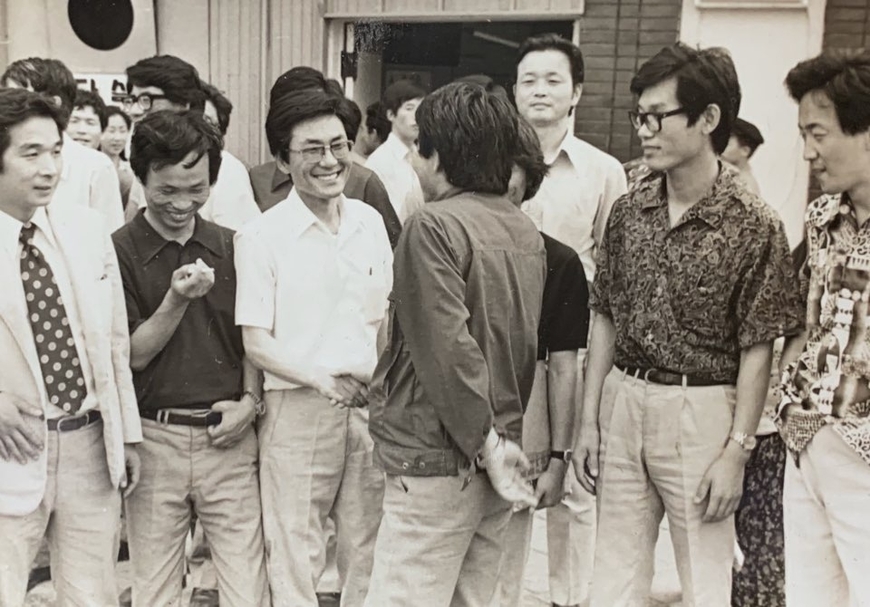

1977년 5월 동아투위 위원장직을 맡은 안종필은 동료들을 만나러 다녔다. 실직의 기간이 길어지면서 모두 뿔뿔이 흩어져 각자 살길을 찾고 있을 때였다. 유신헌법 철폐 등을 요구한 성명인 ‘민주구국헌장’에 서명했다는 이유로 투위 위원 54명이 중앙정보부에 연행돼 조사를 받는 등 동아투위 진로도 그야말로 가시밭길이었다.

안종필이 만난 후배들은 다들 힘에 부치고 지쳐 있었다. 암울한 정치 상황에 동아일보에 복직할 거라는 희망도 시나브로 놓고 있었다. 안종필은 비틀거리는 후배 기자들을 위로하며 힘을 북돋우려 애썼다. 약국을 하는 아내에게 돈을 타내어 후배들과 소주잔을 기울이며 힘들더라도 함께 가자고 다독였다.

동아일보 정치부 기자로 일하다 1975년 해직된 이종대는 그 무렵, 안종필을 기억한다. 무교동 찻집이었다. 서로의 처지를 나누다가 안종필이 말했다. “사실 나도 겁이 나….” 심지가 강한 안종필도 두려움을 갖고 있었다는 걸 이종대는 알았다. “밥줄 끊은 것도 모자라 여차하면 잡아가려 하지…. 겁이 난다고 그만둘 순 없잖아. 싸워 멍들어도 용서해서 이기자.” 안종필은 그 특유의 눈주름 웃음을 지었다. 이종대는 그 속에 깃든 뾰족한 슬픔을 보았다고 했다.

그를 아는 사람들은 온화한 성품의 사람이었다고 말한다. 성정이 온순해 싫은 소리를 하지 않았고 목소리도 높지 않았으며, 어색하게 구호를 외치는 모습에서 보듯 투쟁이라는 단어에 어울리지 않은 사람이었다. 후배 기자들은 그를 친형처럼 따랐고 옥중에서도 교도관들은 그를 ‘위원장님’으로 깍듯이 모셨다.

안종필은 주류기자가 아니었다. 어렵사리 부산일보에 입사해 기자를 하다가 서울로 올라왔고, 공채출신이 아닌 경력으로 동아일보에 입사한 ‘외래파’였고, 기명기사로 이름을 날리는 취재기자가 아닌 음지에서 신문을 제작하는 편집기자였다. 그럼에도 사실을 기록하는 기자임을 잊지 않았고, 쫓겨났어도 자유언론의 원칙을 타협하지 않았다.

아내 이광자가 편지에서 표현했듯이 안종필은 ‘선량한 지식인’이었다. 그런 그가 펜을 빼앗기고 쫓겨나 길거리 언론인이 되고, 동료들의 투옥과 죽음에 분노하며 자신을 벼리고, 신문과 방송이 일체 보도하지 않은 민주·인권·민생 관련 사건들을 유인물로 모았다가 긴급조치 9호 위반으로 옥고를 치르며 투사로 변해갔다. 그는 옥중에서 권력과 자본으로부터 자유로운 언론에 대한 철학을 가다듬으며 국민이 주인 되는 새 시대의 언론을 그렸다.

안종필은 자유언론 투사이기 전에 한 집안의 가장이었다. 겉으론 무뚝뚝하고 엄해 보였지만 공부 잘하는 아들을 자랑스러워하고, 딸의 재롱에 죽고 못 사는 아빠였다. 옥중에서 보낸 편지를 보면 아이들이 건강하게 자라 책 많이 읽고 취미 하나쯤 갖고 살기를 바라는 여느 아버지의 마음이 나타난다.

안종필은 아내에게 한없이 죄스러운 남편이었다. 옥중 편지 곳곳에 “당신에게 못할 질 했다” “미안하고 죄스럽다”, “고생시킨 일 보답하겠다”는 표현이 들어 있다. 그럼에도 기자로서 직업윤리에 충실하다가 수난을 당한 데 후회가 없다고 했다. 식구들 건사 못하고 집 밖으로 돌다가 투옥된 남편을 원망하는 마음이 왜 없었을까. 그런데도 아내는 당신의 전부를 존경하고 사랑한다고 했다.

이광자는 1979년 11월 중순 엽서 한 장을 받았다. 발신인은 안종필, 주소는 강남구 가락동 산 5번지 성동구치소였다.

사랑하는 민영 엄마께,

내일 16일은 당신과 禮(예)를 올린 지 15주년이 되는구려. 지난 15년간을 회상하면 즐거운 일보다 당신을 고생시키고 핍박 준 것이 더 많은 것 같아 미안하기 짝이 없구려.

최근 5년간 실직 상태에서 당신의 시련을 생각하면 정말 눈물겹습니다. 그리고 못난 남편의 옥바라지까지 당신에게 맡기고. 나는 다시 집에 가면 새로운 인생이 다시 탄생한 것과 같이 행동할 작정입니다.

새로운 아빠, 새로운 남편, 새로운 자식, 새로운 친구로서 이 사회를 맞이하고 또 당신을 맞이할 작정입니다.

- 관련기사

- - 그토록 원했던 동아일보 편집국, 죽어서도 밟지 못했다 (2025/04/23)

- - 병상 찾은 후배에게 "연주야, 나 1년만 더 살고 싶다…" (2025/04/19)

- - 사흘 뒤 전해진 박정희 피살… "니 지금 뭐라 캤노?" (2025/04/16)

- - "피고인 안종필! 직업은 뭐죠?"… "전 동아일보 기자입니다" (2025/04/12)

- - 1.06평 독방에 갇힌 남편, 아내 편지 3통에 무너져 내렸다 (2025/04/09)

- - 재판장이 유죄판결 내리자... 법정에 울려퍼진 '그 노래' (2025/04/05)

- - 3분 면회, 눈물 흘리던 아내의 첫마디 "여보 춥지요?" (2025/04/02)

- - 유신 시대, 언론 자유가 감옥으로 간 사건 (2025/03/29)

- - "남편이 늦게 들어오면... 끌려간 건 아닌지 늘 불안했다" (2025/03/26)

- - 소송 시작하자 "각서 쓰고 들어와라" 복귀 회유 (2025/03/22)

- - "당신은 없고, 남은 건 쓰잘 것 없어뵈는 막막한 삶뿐" (2025/03/19)

- - 교도관이 제지한 찰나에 오간 '눈과 눈의 대화' (2025/03/15)

- - "친구가 의로운 일 하다 잘렸는데 나라도 있어야지…" (2025/03/12)

- - 먹고 살아야 했기에… 옷장사·과일장사·보따리장사 나서 (2025/03/08)

- - "결혼해서 두 아이까지 있는 당신이 왜 앞장서나…" (2025/03/05)

- - 워싱턴포스트가 보도한 한국 비밀경찰 '유령의 적' (2025/03/01)

- - 기자들이 움직이자 김대중 인터뷰가 실렸다 (2025/02/26)

- - 긴급조치 공포시대… "장관이 만나자는 전갈 왔다" (2025/02/22)

- - 최초의 언론자유수호선언… 편집국서 사라진 중정 요원 (2025/02/19)

- - 큰아들은 어머니의 살가운 정을 뒤늦게 알고 통곡했다 (2025/02/15)

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.