깜짝 놀랄 인공지능(AI) 기술 앞에서 언론계 위기감이 높아지는 요즘이지만 신기술이 미디어 산업을 뒤흔든 일은 과거에도 있었다. 신기술은 쉽게 베껴서 널리 퍼뜨리는 복제 파워를 강화하는 쪽으로 발전해 왔다. 그때마다 유통 문법이 뒤집혔고 미디어 업계는 ‘저작권’을 방패로 맞섰다. 그 싸움은 항상 반전 드라마를 펼쳐냈다. 하지만 발생 기사 중심이었던 뉴스 산업은 거기서 빗겨나 있었다. 단순 발생 기사는 저작권 보호 대상이 아닌 데다 분석 기사나 칼럼 같은 저작권 물도 시의성이 강해 저작권 침해를 일으킬 소지가 적었다. 뉴스가 콘텐츠와 플랫폼을 다 가진 수직 계열 체제의 과점 시장이었던 점도 저작권 침해 다툼을 봉쇄한 구조적 원인이었다. 하지만 언론산업의 플랫폼 파워 상실과 AI 등장은 뉴스 산업을 저작권 세계로 밀어 넣고 있다. 그 초행길에 영화, 음악 등 다른 미디어 산업이 겪은 저작권 분쟁역사는 가이드가 될 만하다.

할리우드의 저작권 침해 혐의로 기소된 VCR

지금은 추억이 됐지만, 집에서 TV 프로그램을 녹화했다가 다시 볼 수 있게 한 가정용 동영상 녹화기(VCR)는 파괴적 혁신이었다. 영화를 보려면 극장에 가야 하고, TV의 주말 명화는 시간 맞춰 TV 앞에 앉아야 시청할 수 있던 시절, VCR은 원할 때 집에서 영화시청을 가능케 한 70년대 스트리밍 서비스였다. 1975년 소니가 베타맥스 방식의 제품을 처음 출시하고, 이듬해 마쓰시타의 자회사 JVC가 VHS 방식을 내놓자 할리우드는 위기감에 휩싸였다. 극장표 판매와 TV 판권이라는 양대 수입원에 타격이 예상됐기 때문이다.

1976년 소니가 미국에서 베타맥스를 팔기 시작하자 유니버설 스튜디오와 월트 디즈니는 즉각 소송에 나섰다. 기여 침해와 대위 침해 혐의를 제기했다. 기여 침해는 타인의 저작권 침해를 알면서 이를 유도하거나 방조하는 것, 대위 침해는 타인의 저작권 침해 행위로 금전적 이익을 얻는 것을 말한다. 소니 베타맥스를 사는 소비자들이 양사 영화를 무단 복제하리라고 예상하면서도 거기서 이득을 보려고 제품을 팔았으니 책임을 지라는 것이었다. 무단 복제 건당 250달러 보상과 판매 금지 그리고 판매된 제품에 대한 리콜도 요구했다. 기존 제품을 다 폐기하고 저작권 침해 소지가 없게 제품을 재설계하라는 것이었다. 기여 및 대위 침해는 저작권 간접 침해인 반면 뉴욕타임스(NYT)가 오픈AI와 마이크로소프트(MS)에 제기한 소송은 자사 기사에 대한 직접 침해 혐의라는 점에서 차이가 있다. 하지만 실현되지 않은 “엄청난 재무적 피해”를 제기하고 챗GPT를 폐기하라는 NYT 주장은 소니 사건과 흡사하다.

소니와 할리우드의 피 말리는 8년 전쟁

1심은 소니의 승리였다. 가정 녹화는 ‘비상업적’ 목적인 데다 ‘시간차’ 복제이기 때문에 공정이용, 즉 저작권 면책 대상이라고 판단했다. 원고가 주장하는 재무적 피해도 ‘미래의 가정’에 기반한 추산이어서 불확실하다고 봤다. 하지만 이 판결은 항소심에서 뒤집혔다. 변형적 이용이 아닌 ‘통째 녹화’는 저작권 침해라고 봤다. 항소심에서 할리우드 승리는 그대로 VCR 폐기로 이어지는 듯했다. 미국 대법원이 상고를 받아들일 확률은 1.1% 전후에 불과했고 소니 사건은 통상적인 상고심 기준에도 맞지 않았기 때문이다. 하지만 더 잃을 게 없는 소니는 상고를 강행했고 대법원은 수용했다. 처음에 대법관 9명 중 소니편은 1명 뿐이었다. 하지만 내부 격론 후 소니 우호 의견은 5명으로 늘었다. 결과는 5대 4로 소니 승리. 단 1표 차이였다. 당시 대법원장이었던 워렌 버거 재임 기간 대법원에서 하급심이 뒤집힌 판례는 2.6%에 불과했다. 8년에 걸친 피 말리는 싸움의 끝이었다.

하지만 더 큰 반전은 그 뒤에 일어났다. 저작권 소송 패배는 할리우드의 횡재가 됐다. VCR(VHS 방식) 제조에 전 세계 가전사들이 뛰어들면서 제품 가격이 하락했고, 가정 보급률은 가파른 상승곡선을 그렸다. 집집마다 VCR이 깔리자 할리우드는 홈비디오 사업을 시작했다. 극장 개봉이 끝나고 TV로 넘어가기 전에 최신 영화를 비디오테이프에 담아 전국 각지의 비디오 대여 가게나 최종 소비자에게 판매하는 사업이었다. 여기서 나오는 매출은 1995년부터 극장의 2배를 넘어섰고 결국 가장 큰돈을 벌어주는 ‘캐시카우’가 됐다. 할리우드는 저작권 소송에서 졌지만, 신기술이 바꾼 소비 지형에서 성공적 수익 모델을 세웠다. 법정 전투에서 승소하고도 VHS와의 기술 표준 경쟁에서 지고, 할리우드 콘텐츠 산업을 끌어안지 못한 소니는 VCR 시장에서 퇴출됐다.

음악 산업 부활시킨 스포티파이가 만년 적자인 이유

음악 산업의 대응은 좀 달랐다. 1963년 필립스가 처음 내놓은 가정용 오디오 녹음기 역시 레코드 산업에 치명타였다. 하지만 레코드사들은 소송을 제기하지 않았다. 관련법이 정비되지 않았고, 녹음기를 불법화할 경우 “레코드 업계 실익보다 소비자의 사회적 편익 감소가 더 크다”는 미국 의회 산하 기술평가원(OTA) 보고서 등으로 패소할 리스크가 있었다. 승소한다 해도 실익이 없었다. 가정 내 녹음을 적발하는 건 불가능했다. 하지만 1987년 디지털 오디오 테이프(DAT) 레코더가 나오자 불만은 비등점에 달했다. 녹음할수록 음질이 떨어지는 아날로그와 달리, 디지털은 음질 저하 없이 거의 무한대로 녹음할 수 있어 타격이 컸다. 1990년 작곡가 새미 칸과 4개의 뮤직 퍼블리셔들은 소니의 DAT 레코더 판매를 금지해달라는 집단 소송을 제기했다. 양측은 소송을 지렛대로 협상을 시작했다. 그 결과 DAT 머신에 2차 녹음을 막는 연속복제방지시스템(SCMS) 칩을 심기로 합의했다. DAT 레코더 판매가의 2%, DAT 테이프 가격의 3%를 음악 산업 기금(DART 펀드)으로 떼어 저작권자들에게 배분하는 내용도 포함됐다. 대신 가정 녹음 등 사적 복제에 대한 저작권 소송은 금지시켰다. 이 합의 내용을 명문화한 것이 1992년 가정용 오디오 음반법(AHRA)이었다. 하지만 저작권 보상 효과는 미미했다. DART 펀드는 2000년 520만달러로 최고점을 찍었지만, 레코드사 38.83%, 가수 25.59%, 음악 퍼블리셔 16.66%, 작곡가 16.66%, 세션맨 1.75%, 백보컬 0.92% 등을 다 분배하면 누구에게도 의미 있는 보상이 되지 못했다. 그나마 펀드액은 정점 이후 급락을 거듭하다 2020년 1분기 겨우 56.43달러 걷힌 게 마지막이었다. 복잡하고 많은 이해 관계자와 빠른 기술 발전이 입법의 해결책을 무력화한 셈이다. AI는 훨씬 더 하다.

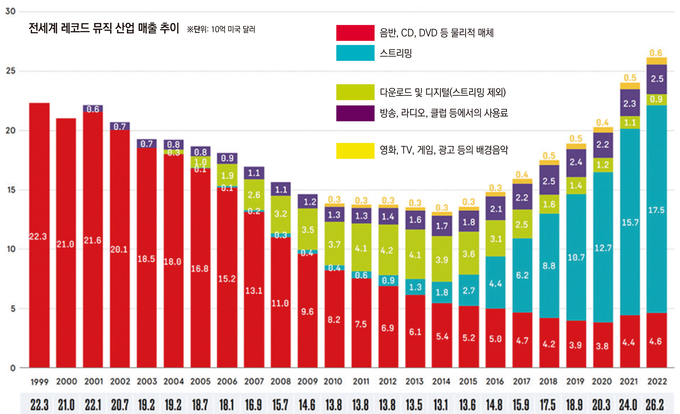

저작권 소송 패소로 파산한 냅스터 등 P2P 파일공유 플랫폼은 정반대의 경로를 보여준다. 법으로 막아도, 신기술의 편리함을 맛본 소비자들은 과거로 돌아가지 못한다. 그리고 누군가는 판결을 우회하는 신기술 수익 모델을 내놓게 마련이다. 레코드 업계는 냅스터를 퇴출시켰지만, 스포티파이 같은 스트리밍 서비스가 그 자리를 대체했다. 음반 판매라는 수익 모델은 결국 죽었다. 하지만 음악 산업은 디지털 기술 이후 줄곧 내리막길을 걷다가 스트리밍 서비스 성장과 더불어 상승세로 돌아서 2021년부터는 세계음반산업협회가 매출을 집계하기 시작한 1999년 이후 최고치를 매년 경신 중이다[그림 참조]. 반면 스포티파이의 액티브 유저는 2023년 말 현재 무려 6억200만명에 달했지만, 창사 이래 단 한 번도 흑자를 내지 못했다. 저작권료 지출 비중이 높은 게 큰 이유다. 지난해 스포티파이가 지불한 저작권료는 총 90억달러. 한화 약 12조원에 달했다. 매출의 63%다. 그나마 70%에서 낮아진 것이다. 저작권자와 유통 플랫폼이 분리된 경우, 콘텐츠 파워를 기반으로 저작권료 배분 협상에서 우위를 갖는 쪽이 유리함을 보여준다. AI시대 뉴스 저작권에도 함의하는 바가 크다.

저작권료 협상력 강화는 언론사 각자의 몫

한국기자협회 등 6개 언론단체와 학계, 법조계 전문가가 망라된 ‘AI 시대 뉴스 저작권 포럼’이 19일 발족했다. 뉴스 산업의 저작권 보호 청사진을 마련한다는 점에서 기대가 크다. 다만 입법과 제도, 소송만으로 신기술 위협을 막아낼 수 없었던 미디어 역사는 염두에 두는 게 좋다. 그래야 멋져 보이지만 실효 없는 청사진을 피할 수 있다. DART 펀드 실패가 보여주듯, 법적 분배 메커니즘이 원래 의도한 효과를 발휘한 사례는 별로 없다. 신기술 초기에 진행되는 저작권 소송 판결에서 일관된 법리를 발견하기 어렵다는 점은 소니 사례가 여실히 보여준다. 신기술이 미칠 여파를 이해하는 사람은 없기 때문에 전문가들조차 엇갈린 해석을 내리게 마련이다. 새로 발족한 포럼이 좋은 청사진을 내놓아도 결국 저작권이란 새 연장을 갈고 닦아 튼튼한 수익 모델로 건설해 내는 건 언론사 각자의 몫일 것이다. 신기술과 저작권이 빚어내는 새 룰을 어떻게 수익 모델에 담느냐가 앞선 미디어 산업 역사에서도 승패를 갈랐듯이 말이다.

노혜령 ㈜프레스온 대표의 전체기사 보기Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.