산업재해는 모순적인 사고다. 살기 위해 일하는데, 그 일이 삶을 빼앗는다. 국내에선 하루에 두 명꼴로 노동자가 일터에서 사고를 당해 목숨을 잃는다. 하지만 언론에 자세히 보도되는 경우는 손에 꼽는다. 대부분은 노동자나 사업주의 과실, 또는 기계 결함 탓으로 간략히 마무리될 뿐이다. 신다은 한겨레신문 기자는 의문이 들었다. 누군가의 실수만으로 죽음에 이르는 일터는 정상적인가? 왜 결함은 방치되어 죽음으로 이어지는가? 다행히 지난 2021년부터 한겨레 사회정책부 산하 노동팀에서 일하며 그는 여러 산재사고를 취재할 기회를 가졌다. 기업, 정부기관, 노조 등을 두루 만나며 죽음의 배경을 조금이나마 이해하는 시간이었다.

“짧은 시간이었지만 저에겐 그게 빚처럼 느껴졌던 것 같아요. 사회적으로 산재에 대한 관심은 많지만 이 낯선 언어의 세계를 견디고 통과해서 그 안으로 들어가도록 허용되는 직군은 많지 않잖아요. 일단 노동부 감독관, 산업안전보건공단 직원 등 아주 소수이고 기자도 그 중 하나인데, 막상 그 세계에 들어갔다 나오니 책임감이 느껴졌어요. 산재를 이해하는데 이 정도의 시간이 걸렸다면 일반 독자는 전혀 모를 수 있겠다, 그러니 이걸 정리하지 않으면 그 다음으로 갈 수 없겠다.”

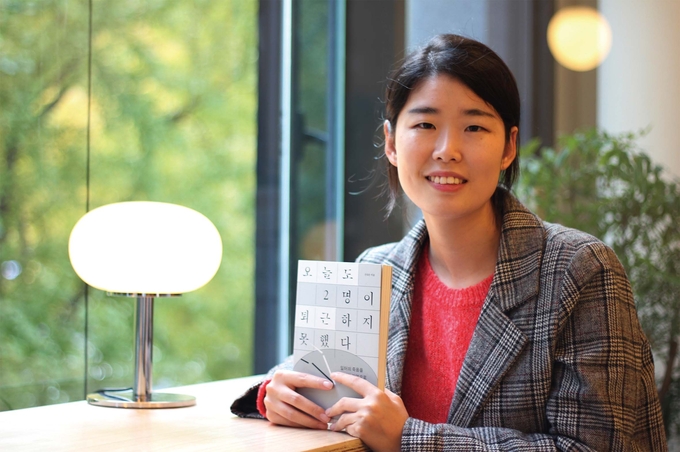

그 책임감 때문일까. 신 기자는 꼬박 1년여의 시간을 들여 산재 현장을 취재하며 모은 지식을 책으로 엮었다. 책 제목은 <오늘도 2명이 퇴근하지 못했다>. 그는 이 책에서 ‘안전을 방치한 기업 구조’가 어떻게 노동자의 죽음으로 이어지는지를 이선호씨 사고를 중심으로 짚었다. 이선호씨는 평택항에서 명을 달리한 20대 노동자로, 그가 노동팀에서 일했을 때 처음으로 취재한 산재 사고의 당사자였다. “이선호씨 사고는 굉장히 특이했어요. 그러니까 사고가 고인의 과실이 아님을 가족이 입증한 거의 유일한 사례였거든요. 아버지가 이선호씨와 한 직장에서 일하고 있었고 투쟁 의지도 있었죠. 사실 공정을 아는 동료는 죽은 사람을 위해 그렇게까지 해줄 수 없고, 그렇게 해줄 수 있는 유가족은 공정을 모르거든요. 선호씨의 경우엔 그 조건이 부합한 거죠.”

사고 면면을 들여다보면 선호씨 사고는 단순히 개인의 실수나 우발적 요인으로 발생한 결과가 아니었다. 오직 원활한 생산 활동을 최우선 목표로 두고 만든 기업의 생산체계, 또 안전을 뒷전에 둔 업무방식과 낡은 관행 등이 한데 모여 일어난 사고였다. 황당한 건 이런 산재사고들이 ‘생명보다 돈이 중요해서’ 생긴 문제만은 아니라는 것이다. “아무도 돈을 벌기 위해 사람이 죽길 바라진 않는다.” 대신 하청 노동자가 거기 있는지 몰라서, 원-하청 간 무전기 채널이 달라서, 작업에 대해 충분히 소통하지 않아서 등 아주 사소한 이유로 사람이 죽었다. 그저 안전을 잊어버려 일어난 사고였다.

“엄밀히 말하면 돈이 아니라 무성의가 사람을 죽이고 있었어요. 노동자에게 아무런 관심이 없어서 죽는 거거든요. 한 예로 여름마다 오폐수 처리시설에서 늘 사람이 죽는데, 사실 황화가스 농도 측정기만 있으면 돼요. 그거 50만원이면 사는데, 취재해보니 기계 값이 문제가 아니라 원청이 하청을 주면서 기계를 따로 챙겨 보내지 않는다는 거예요. 그냥 실무적인 문제로 사람이 죽는 황당한 상황인 거죠. 책에선 이런 얘기를 꼭 하고 싶었어요. 사장인 내가 노동자의 안전에 아무런 관심이 없는 것만으로도 사람이 죽을 수 있다는 걸.” 그는 같은 맥락에서 산재를 이렇게 정의했다. “산재는 어떻게 하면 노동자가 안전할 수 있는지 모르고 관심이 없기 때문에 발생한다.”

그렇다면 산재를 예방할 수 있는 방법은 무엇일까. 신 기자는 일터의 죽음이 구체적으로 어떻게 발생하는지 아는 것만으로도 세상이 변할 수 있다고 말했다. 안전보건공단의 재해조사의견서와 법원의 판결문은 그 최소한의 자료다. 그는 “그래야 안전에 대한 시민사회의 질문이 더욱 날카로워지고, 관심 또한 커질 수 있다”며 “유사한 사고의 예방책도 보다 구체적으로 세울 수 있다”고 말했다.

신 기자는 향후 산재뿐만 아니라 다른 사회적 재난으로도 좀 더 범위를 확장해 취재할 생각이다. 산재가 사회적 참사와 많이 닿아 있다 느껴서다. “결국 재난이라는 건 안전이란 자원을 둘러싼 이해관계자들의 힘겨루기에서 약자가 언제나 지기 때문에 생기는 문제인 것 같아요. 그걸 조금이라도 줄여보고 싶다는 생각이 들었고, 그래서 앞으로 산재뿐만 아니라 다른 재난을 좀 더 들여다볼 기회가 있었으면 해요. 그리고 사실 산재만 하더라도 제가 평생 취재한 게 아니라 책을 쓰기까지 용기가 엄청 필요했거든요. 밤에 패닉이 와서 문장 하나하나 확인하다 날이 샌 적도 있는데, 직무상 얻게 된 소중한 정보를 이 사회에 반납하는 마음으로 썼으니까 너무 뭐라 하지 말아주세요.(웃음)”

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.