“제발 좀 그냥 지나갔으면 했죠.”

지난 11일, 전국적으로 많은 바람이 불었다. 서울과 경기 등에 강풍주의보가 발효됐고, 강릉·동해·삼척 등 동해안 지역엔 강풍경보가 내려졌다. 여기에 건조특보도 며칠째 계속되고 있었다. 이날 새벽 운동하러 밖에 나갔던 MBC강원영동의 김재욱 기자는 강한 바람을 맞으며 불안함을 느꼈다. 다만 입 밖으로 내진 못한 채 ‘올해는 그냥 지나갔으면’ 하고 바랄 뿐이었다.

출근 준비를 마치고 집을 나서는데, 근처 강릉소방서에서 소방차가 출동하는 게 보였다. 그리고 바로 재난문자가 날아들었다. ‘강릉시 난곡동 4번지 화재 발생.’

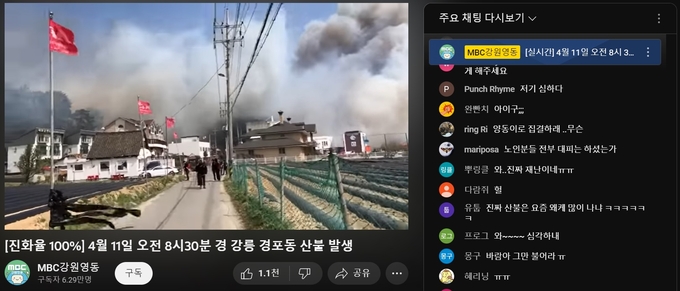

상황이 좋지 않다는 걸 직감한 그는 도보 출근을 포기하고 차를 끌고 회사로 향했다. 인력도 없고 장비 챙길 시간도 없었던 그는 만류하는 국장을 뿌리치고 “1보만이라도 하고 들어올게요” 하며 그대로 사무실을 나갔다. 그렇게 스마트폰 하나 들고 시작한 화재 현장 유튜브 생중계는 오후 늦게 주불이 잡힐 때까지 6시간 이상 논스톱으로 이어졌다.

“18년 동안 영상 기자로 일하면서 산불이든 태풍이든 안 겪어본 게 없거든요. 이번이 제 체감으로는 ‘역대급’이었어요. 바람이 ‘아차’ 싶었죠. 현장에 갔더니 생각보다 훨씬 안 좋았어요. 헬기가 못 뜨겠다 싶었죠. 헬기가 못 뜨면 답이 없거든요.”

체중 90㎏이 넘는 거구인 그도 그냥 서 있기가 힘들 정도로 바람은 “어마어마”했다. 이어폰 마이크를 연결해봤지만, 바람 소리가 그의 말을 삼켜버렸다. 그래도 그는 굴하지 않고 산불이 번지는 현장 곳곳을 돌며 중계를 이어갔다. 지난해 삼척, 울진 등에 대형 산불이 났을 때는 잠도 자지 않고 26시간 라이브를 했던 그였다. 이게 “지역방송이 해야 할 일”이고, “상황을 보고 지역민들 단 몇 명이라도 도움을 받았으면” 했기 때문이다.

태풍, 수해, 폭설 등 여러 재난 현장을 가봤지만 “산불이 가장 무섭다”는 그에게 이번 화재 같은 경우는 또 처음이었다. 입사 동기인 김인성 기자는 “이번 산불이 지난해 옥계 산불 등과 달랐던 게 사람들이 몰려 사는 동네, 대형 숙박시설이 밀집한 곳에 났다는 것”이라고 설명했다. 그는 “경포권은 서울 인구보다 많은 연간 1000만명 단위가 오가는 곳이다. 그런데 경포대만 안 타고 주변이 다 타버린 거다”라고 덧붙였다. 오후부터 내린 비가 화재 진화에 결정적 역할을 했지만, “더 탈 데가 없어서 끝난 것”이기도 했다는 뜻이다.

“눈 돌리면 다 타버린” 현장을 돌아보며 중계를 하던 김재욱 기자는 어느 순간부터 울먹이고 있었다. 시청자들은 유튜브 댓글로 “기자님 울지 마세요”라며 ‘울보 기자’를 위로했다. 김 기자는 “이런 현장은 봐도 봐도 적응이 안 되는 것 같다”고 했다.

봄철이면 동해안 지역은 크고 작은 화재에 시달린다. 강원도 양양과 간성(고성군) 사이에 부는 국지적 강풍인 양간지풍의 영향으로 대형화재로 번지는 일도 잦다. 그래서 현지 주민들은 건조한 날이 계속되고 바람이 강하게 부는 날이면 바짝 긴장한다. 최근 몇 년 사이 계속된 대형 산불로 “다 타버려서 더 불날 데도 없다” 싶은데도 이번처럼 큰불이 나고야 만다.

비단 동해안 지역만이 아니다. 지난 2~4일엔 전국에서 동시다발적으로 대형 산불이 발생했다. 서울 인왕산에서만 축구장 21개 규모의 숲이 타버렸고, 대전, 충청, 전남, 경북 등 총 10개 지자체가 특별재난지역으로 지정됐다. 당시 대전·홍성·당진 등에서 발생한 초대형 산불은 사흘째까지 축구장 3200개 규모의 면적을 태운 뒤에야 주불을 잡을 수 있었다.

그러나 이렇게 잦은 산불에 축구장 몇 개 규모, 몇 헥타르(ha)의 숲을 태웠다는 뉴스를 접해도 ‘상습 산불 지역’에 사는 주민이 아니고서야 남의 일처럼 느껴지는 게 현실이다. 이다온 대전일보 기자도 그랬다. 이 기자는 “산불 발생과 재난문자를 수없이 받았지만 직접 화재현장에 와서 탄 내음을 맡기 전까지 나와는 먼일 같았다”고 했다. 그는 어느 정도 불이 잡힌 뒤의 현장과 중학교 운동장에 지어진 산불현장통합지휘본부 천막들을 보고서야 “대형 산불이 사람들의 일상을 뺏는 것을 실감한다”고 했다.

대형 산불이 발생하면 방송사는 특보를 집중 편성하고, 다수의 언론은 현장 르포 등을 통해 피해 현황을 상세히 보도한다. 그러나 해당 지역이 특별재난지역으로 선포되고 난 뒤엔 관심도 으레 줄어들곤 한다. 하지만 타버린 숲은 되살아날 기약이 없고, 주민들의 피해 복구도 더디다. 지난 2019년 발생한 고성 산불은 4년이 지났지만, 피해 현장은 거의 그대로라고 한다. 전신주 관리 소홀로 인한 화재 책임을 묻는 한국전력과의 소송이 아직 진행 중이기 때문이다. 이번 강릉 산불에선 화마를 피한 숙박업소들까지 환불 요청이 쇄도하면서 이중고를 겪고 있다. 당장 5월 연휴는 물론 7월 피서철까지 원래 모습을 되찾을 가능성도 없다. 김인성 기자는 “여기 피해자들을 만나러 가면 속상해서 같이 운다”면서 “불은 껐지만 안정된 상황이 아니다. 이제부터 시작이다”라고 말했다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.