카카오 "언론사 편집판 뉴스 24시간 모니터링"

[이달 말로 다가온 다음뉴스 개편]

카테고리 적합한 기사만 배치 가능

사설·칼럼은 뉴스편집판 배치 불가

언론사들, 인링크·아웃링크 택해야

카카오가 예고한 다음 모바일 뉴스 개편이 이달 말로 다가왔다. 다음 운영사인 카카오는 최근 뉴스제휴 언론사들에 신규 서비스 운영가이드를 배포하고, 개별 계약을 진행하고 있다. 포털 뉴스 정책이 바뀔 때마다 시장 전체가 흔들리는 환경에서 이번 개편은 카카오와 언론사, 뉴스 이용자들에게 또 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

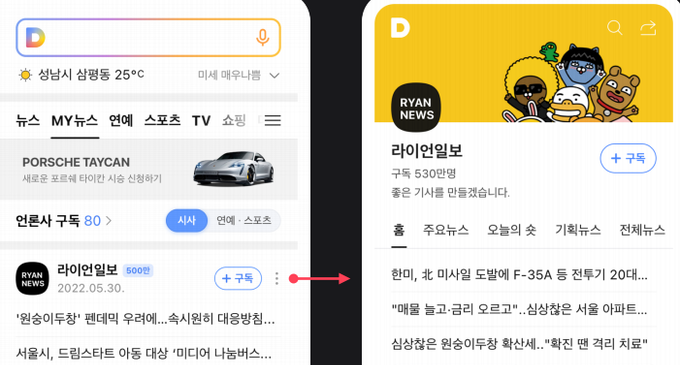

카카오는 지난달 6일 뉴스제휴 언론사들을 대상으로 개최한 온라인 설명회에서 다음 모바일 뉴스를 개편하겠다고 밝혔다. 지난 1월 모바일 첫 화면에 적용했던 개방형 콘텐츠 큐레이션 채널인 ‘뷰’(My뷰·발견) 탭을 빼고 이용자가 언론사의 뉴스 편집판을 구독하는 방식인 ‘MY뉴스’를 배치할 예정이다. 뷰는 누구나 콘텐츠 에디터로 참여할 수 있지만 MY뉴스에 들어가는 편집판은 카카오와 뉴스제휴를 맺은 언론사들만 운영한다. 언론사가 생산한 기사와 개인이 큐레이션한 정보가 뒤섞여있는 현행 뷰 서비스에선 전체 콘텐츠 품질을 담보할 수 없다는 부정 평가를 반영한 결과다.

개편 후 들어설 언론사별 편집판은 텍스트 기사 3개, 동영상 또는 사진 2개, 기획 1개 영역으로 구성된다. 언론사들은 해당 영역에 맞춰 주요 뉴스를 배치해야 한다. 카카오는 지난달 말 ‘주요 뉴스 선정·MY뉴스 편집판 운영가이드’를 배포해 세부 개편안을 안내했다. 가이드에 따르면 24시간 내의 최신 편집판만 MY뉴스탭에 노출된다. 언론사는 매일 1회 이상 편집판을 업데이트해야 이용자들의 눈에 띌 수 있다. 업데이트 주기에 제한이 없어서 자주 판을 바꿔줄수록 노출 빈도가 높아지는 구조다.

언론사는 각각 제휴 카테고리(시사·연예스포츠·연예·스포츠로 구분)에 적합한 뉴스만 편집판에 배치할 수 있다. 시사 카테고리의 언론사가 선정한 주요 뉴스는 MY뉴스뿐 아니라 또 다른 탭인 ‘뉴스’에서도 유통된다. 다만 사설이나 칼럼은 제외된다. 해당 언론사·필자의 견해와 시각이 주된 내용인 만큼 전체 이용자에게 일괄 보여지는 뉴스탭 노출은 부적절하다는 게 카카오의 설명이다. 또한 기자 한 명이 작성한 기사가 24시간 내에 3개를 초과해 주요 뉴스에 선정되는 경우, 4번째 기사부터는 뉴스탭에 노출되지 않는다.

카카오는 각 언론사가 편집판에 배치한 주요 뉴스를 24시간 모니터링하겠다고 공언했다. 가이드에 명시한 제재 대상 유형은 △제목·내용 중복 기사 △기사로 위장한 광고·홍보 기사 △책 소개·기업 설문조사 등 홍보성 기사 △제목에 과도하게 저속·적나라한 표현을 사용한 기사 △저널리즘의 가치를 저해하는 저품질의 기사(온라인·해외 화제, 유명인 SNS 단순 인용) 등이다. 위반 횟수에 따라 편집판 삭제(1~2회), 노출 중단(3~10회), 계약 해지(10회 초과) 조치도 이뤄진다. 언론사가 다음에 보내는 전체 기사를 대상으로 하는 뉴스제휴평가위원회의 심사와 별도로 운영된다.

카카오가 강조하는 이번 개편의 의미는 이용자와 언론사가 느낄 효용성이다. 카카오는 가이드에서 “개편을 통해 필수적이고도 정확한 정보가 담긴 뉴스가 보다 빠르고 정확하게 이용자들에게 닿길 바란다”며 “언론사들은 자사 주요 뉴스가 더 많은 이용자에게 전달돼 진성 독자 형성, 커뮤니케이션 공간으로까지 확장되길 기대한다”고 밝혔다.

언론사들로선 큰 수익이나 진성 독자층 형성을 바라기보다 하나의 실험무대로 이 개편을 받아들일 수 있다. 먼저 편집판 운영방식을 인링크(포털 내 유통)와 아웃링크(언론사 페이지로 이동) 중에 선택할 수 있다는 점에서 그렇다. 인링크를 택한 언론사는 다음 뉴스 페이지에서 발생하는 광고 수익을 나눠 갖고, 아웃링크의 경우 자체 홈페이지 조회수를 얻는다. 현재 정부 차원에서 포털 아웃링크 전환을 추진하는 상황이라 언론사들은 여기서 아웃링크 가능성을 시험할 수 있다. 이번 개편으로 신설되는 숏폼 영상(오늘의 숏)의 주목도와 수익성도 가늠해볼 수 있다.

다만 개편 직후엔 구독자 확보 경쟁으로 과도한 마케팅 비용 지출, 무리한 기사 등 부작용부터 발생할 수 있다. 지난 2018년 네이버가 구독 방식인 채널(현 언론사편집판)을 도입했을 때 겪었던 일이다. 카카오가 모니터링을 통해 어떤 기사를 제재할지도 관건이다. 가이드에 기준을 제시하긴 했지만 현실적으로 담당자의 자의적 판단이 개입될 수밖에 없기 때문이다.

한 대형언론사에서 디지털부문을 오래 담당해온 한 간부는 “포털 뉴스 정책은 언론사에 큰 영향을 끼치고 추가 자원도 필요한데 역시 이번 개편도 의견 수렴 없이 계획 발표, 곧장 적용 수순”이라며 “카카오는 앞으로 문제점을 보완해나가겠다고 하지만 당장 이달 말 개편을 앞두고 수익 배분이나 기사 모니터링 기준 등과 관련해 의구심이 든다. 지금으로선 반신반의하며 지켜보고 있다”고 말했다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.