방송사 기자들이 TV리포트 외에 텍스트 기반의 디지털 기사를 내놓는 건 더 이상 새로운 이야기는 아니다. 8뉴스 이후 취재 뒷이야기를 담은 ‘취재파일’ 보도가 SBS 기자들에게 일상적인 일이 된 지도 오래다. 지난해 12월 첫선을 보인 SBS의 디지털 연재물 ‘어쩌다’는 그동안의 시도에서 한발 더 나아가는 듯하다. “‘요즘 것들’에 대한 새로운 시선”이라는 슬로건을 내건 ‘어쩌다’의 분량은 200자 원고지 기준 20매 정도, 길면 30매가 훌쩍 넘어간다. 말미에는 항상 기사에 인용한 참고문헌이 빼곡히 적혀있다. 그런데 이 기사, 지루하지 않고 술술 읽힌다. 대부분 기사엔 ‘정성스럽고 친절한 기사’ ‘기사 내용 즐겁게 봤다’ 등 독자들의 칭찬 댓글도 어김없이 따라온다.

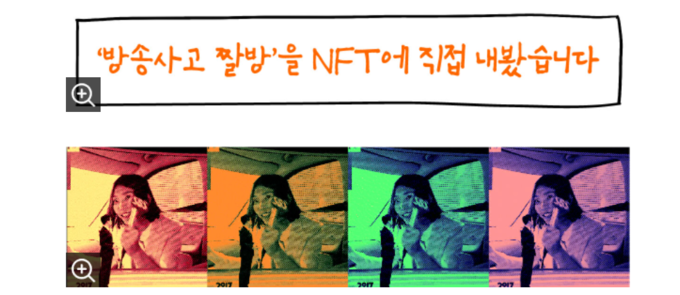

정혜경 SBS D콘텐츠기획부 기자가 연재하고 있는 ‘어쩌다’는 ‘NFT’, ‘포켓몬 빵 열풍’ 등 요즘 뜨고 있는 화젯거리를 소개한다. 타깃은 “텍스트 콘텐츠에 열정적으로 관심을 갖고 읽는, 유행이라고 하는 것에 대해 공감하고 이해하고 싶어 하는 독자들”이다. 정 기자는 기사를 단순히 ‘열풍이 분다’로 끝내지 않는다. 본인의 방송사고 밈을 NFT로 만들어 오픈시 경매에 내보내는 체험기를 상세하게 적어 내려간다든지, 포켓몬 빵에 팬덤 경제라는 배경과 분석을 더하는 식이다. 친근한 문체부터, 디자이너와의 협업, 설문조사 창구, 필요하다면 재밌는 요소도 끌어오는 등 긴 글이라도 온라인에서 콘텐츠가 “끝까지 읽힐 수 있도록” 노력했다.

정 기자는 “나의 흥미를 자극하거나 인사이트를 얻을 수 있는 것들이면 지식이고, 뉴스가 될 수 있는 세상이 됐다고 생각한다”며 “지금은 여러 취향들이 각자의 행성처럼 떨어져 있다고 볼 수 있는데 그런 관점에서 ‘어쩌다’는 서로를 이해할 수 있게 하는 텔레포트”라고 설명했다.

SBS는 지난해 연말 D콘텐츠기획부를 신설, 8뉴스 중심 보도체제에서 벗어나 “콘텐츠 메인 유통 통로를 디지털로 하는” 방식의 전환을 실험하고 있다. 취재부서와 디지털 부서와의 협업으로 디지털에 선 출고하는 형태의 ‘D리포트’, TV와 디지털콘텐츠를 통합 발제하는 편집회의 등이 대표적인 시도들이다. 지난해 젊은 기자들을 중심으로 생긴 디지털전환 TF를 거쳐 D콘텐츠기획부로 온 정 기자는 이곳에서 새로운 미디어 모델을 기획하고, 만드는 일을 하고 있다. ‘어쩌다’도 디지털 퍼스트 전환을 위해 여러 분석과 고민을 통해 나온 결과물이다.

“기존 취재파일처럼 보도를 하고 나서 디지털에 유통하는 방식이 아니라 디지털 오리지널 콘텐츠 생산을 어떻게 해야 할지 연구하게 됐어요. 시장 조사를 하면서 우리가 갖고 있는 콘텐츠 성격을 쭉 살펴보니 타사와 비교했을 때 상대적으로 부족했던 메뉴들이 보였어요. 롱폼 기획 기사는 취재를 해도 큐시트의 한계도 있고, 그걸 방송에 틀기에는 부담도 있으니까요. 디지털 플랫폼에서는 사용자들이 이게 방송사가 만든 건지 통신사나 신문사가 만든 건지 염두에 두지 않잖아요. 내 흥미를 자극하는지, 어떤 효능감을 제공하는지 그런 관점에서만 소비하니까요. SBS 콘텐츠 중에 비어있고, 독자가 읽을 만하다고 평가할 수 있는 트렌드·라이프 콘텐츠를 생산해 이들의 반응을 보고 싶었죠.”

지금까지 12편의 ‘어쩌다’ 콘텐츠가 나오기까지 과정은 순탄하지만은 않았다. 매번 새로운 트렌드를 다루다보니 아이템을 찾는 데도 쉽지만은 않았다. 하나의 코너로 안착하기 위해 일주일에 한 번씩은 무조건 출고하자는 원칙을 세워 매주 괴로운 마감 과정도 거쳐야 했다. 그래도 지난 1월, 만 나이 논란을 다룬 ‘만 나이가 어때서’ 편은 하루 동안 네이버에서 SBS 기사 가운데 많이 본 뉴스 1위를 하는 등 성과도 있었다. 무엇보다 이번 시도를 통해 정 기자에겐 독자가 어떤 사람들인지 확인한 계기가 됐다.

“독자들은 정확히 자기가 어떤 콘텐츠를 소비하고 있고, 어디에 시간을 쏟고 있는지 알고 있어요. 독자들 수준이나 눈높이에 따라 기존과는 다른, 어떤 식이라도 인사이트를 제공해야 되더라고요. 그러다 보니 취재원들 쿼트를 몇 개 따서 만든 콘텐츠로는 경쟁력이 없다는 생각이 들었어요. 기자들이 노력하는 수밖에 없고, 독자들은 그 노력을 알아준다고 봐요.”

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.