‘최악의 비호감 대선’으로 불렸던 이번 대선. 후보에 대한 비호감도에 비례해 네거티브 공세는 거셌고, 거친 막말과 무차별적인 의혹 제기를 실어나르는 언론 보도도 그만큼 많았다. 하지만 혐오와 선동의 언어에 가려진, 매일 발표되는 여론조사 수치에 숨은 민심을 전하기 위해 유권자들과 함께 부대끼며 고군분투한 기록들도 있다. 언론이 주요 정책과 의제를 선정해 독자들에게 ‘떠먹여 주는’ 것이 아니라 그들의 ‘필요’를 직접 듣고 토론하며 건강한 공론장의 가능성을 실험했다는 의미가 있다.

한겨레는 지난 1월부터 7주간 ‘청년 5일장’이란 이름의 온라인 토론장을 열었다. 사전에 모집된 100여 명의 청년이 청년 주거와 일자리, 연금 개혁 등의 주제를 놓고 대선 후보 캠프와 댓글 형식으로 직접 토론했고, 2월 말엔 가상공간인 메타버스에 토론장을 열어 숙의 토론을 진행했다. 비록 참여 의사를 밝힌 100여명 중 토론에 실제 참여한 청년은 20~30명 정도에 불과했고 대중적으로도 크게 주목을 받진 못했지만, 참가자들이 느낀 효능감은 컸다. 이완 한겨레 기자는 “단순히 ‘좋아요’ ‘싫어요’로 의견을 밝히는 형식이 아니어서 그런지 참여율이 기대만큼 높지는 않았다”면서도 “단편적인 토론으로 흐르면 어쩌나 걱정도 했는데, 자신의 경험을 바탕으로 한 깊이 있고 다채로운 이야기들이 많이 나왔다”고 전했다. 청년 유권자들의 생각을 “날 것 그대로” 들을 수 있었던 정당 캠프들도 고무적인 반응을 보였다. 이 기자는 “그동안 언론이 공급자 중심으로 캠프나 정당에서 나오는 얘기를 전달만 하거나 언론에서 중요하다고 생각하는 걸 보도하는 측면이 강했는데, 최근엔 독자나 소비자는 어떤 생각을 하고 있는지, 그들이 필요로 하는 정보가 무엇인지에 대한 탐구가 늘어나는 것 같다”고 말했다.

시사IN이 대선 후보 TV 토론 때마다 카카오톡에 ‘방구석 토크’ 오픈 채팅방을 연 것도 유권자인 독자들에 대한 궁금증 때문이었다. 시사IN은 2월3일 첫 TV토론 때 후원 독자들만을 대상으로 채팅방을 열었다가 2회차부터 구독자 전체로 대상을 확대하고 선거 다음 날인 10일까지 채팅방을 운영했는데, TV토론이 없는 날에도 토론방의 열기는 좀처럼 식지 않았다. 채팅방에 입장한 익명의 참가자 수백 명이 모두 토론에 참여한 건 아니지만, “평범하면서 고관여층 유권자”인 이들은 기자들과 대화하고 서로 의견을 주고받으면서 포털 댓글 게시판이나 인터넷 커뮤니티에서와는 전혀 다른 경험을 했다. 한 독자는 “욕설이 난무하지 않고, 하고 싶은 말을 하면서도 남을 배려하고 이해하는 토론장”이라는 소감을 남겼고, 몇몇 독자는 채팅방 관리를 담당한 기자에게 메일을 보내 “안전한 공간을 만들어줘서 감사하다”는 인사를 전했다. 장일호 기자는 “정치 얘기를 하기에 안전한 공간이 없지 않나. 내가 어떤 얘기를 해도 주의 깊게 들어주고 성심성의껏 반론을 하거나 동의해주고, 이런 공간에 대한 갈망이 있었던 것 같다”며 “대선이라는 큰 이벤트에서 유권자로서 목소리를 낼 통로가 한 군데라도 있었다는 게 의미 있었다고 본다”고 말했다. 시사IN은 오는 6월 지방선거에서도 가이드라인을 만들어 토론방을 운영할 예정이다.

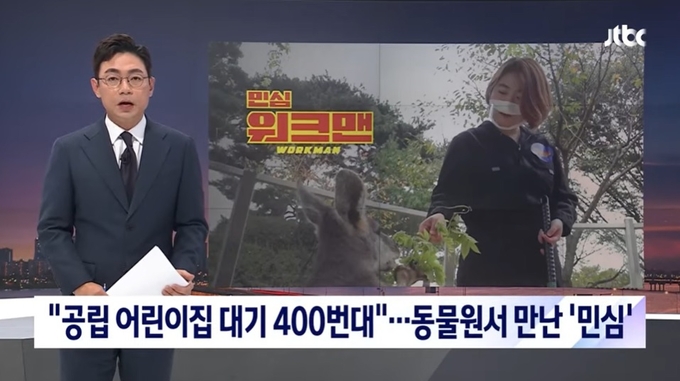

민심을 날 것 그대로 듣고 전하기 위해 백방으로 다닌 기자들도 있다. JTBC는 지난해 10월부터 기자가 다양한 직업군을 체험하고 소개하는 예능 형식의 ‘민심 워크맨’을 통해 좀 더 깊이 있게 민심을 전달하려 애썼다. 연지환 기자는 지하철 청소 노동을, 배양진 기자는 대학로에서 전단지 아르바이트를 하며 유권자들을 만났고, 전다빈 기자는 동물원 사육사 일 등을 하며 민심을 들었다. 리포트 한 꼭지 당 최소 10명 이상의 유권자를 인터뷰했고, 속 깊은 이야기를 듣기 위해 1명당 평균 20분 이상의 인터뷰 시간을 가졌다. 전다빈 기자는 “아무래도 청년 취업과 코로나19 등 심각한 사안들에 대해 답변이 몰리다 보니 다양한 이야기를 전달하기 위해 인터뷰에 더욱 공을 들여야 했다”고 말했다. 이어 “카메라 앞에서 이야기해야 하고, 또 정치 분야가 민감한 사안이라 거절하는 분들도 많아서 조금 어려웠다”면서도 “유권자의 관심을 좀 더 유도하기 위해 기존의 보도 형식에서 과감하게 벗어나 새로운 시도를 했다는 점에서 큰 의미가 있다고 생각한다”고 말했다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.