2002년은 월드컵의 해였다. 한국대표팀이 승승장구하면서 경기장 안팎이 붉은 물결로 가득 찼다. 16강과 8강을 넘어 4강에 이르는 순간을 줄곧 가까이서 지켜본 기자들은 ‘감격’과 ‘답답함’을 동시에 느끼고 있었다. “경기는 이겨야” 하는데, 일정이 길어질수록 새벽퇴근을 하고 휴일도 없이 일하는 강행군 역시 계속 할 수밖에 없었기 때문이다.

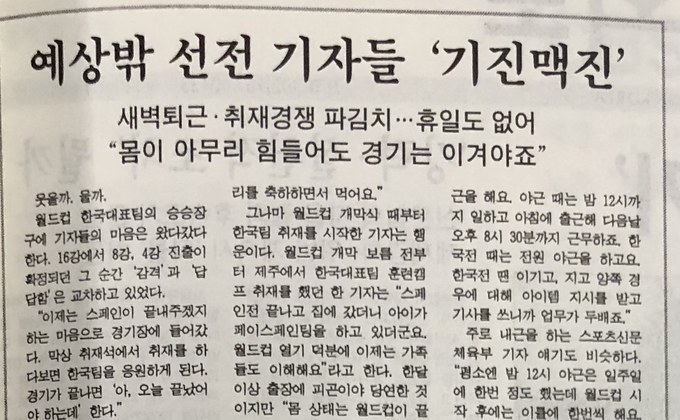

2002년 6월26일자 기자협회보 <예상밖 선전 기자들 ‘기진맥진’> 기사에서 한 기자는 “이제는 스페인이 끝내주겠지하는 마음으로 경기장에 들어갔다. 막상 취재석에서 취재를 하다보면 한국팀을 응원하게 된다. 경기가 끝나면 ‘아, 오늘 끝났어야 하는데’ 한다”며 분위기를 전했다. 한 달 여간 대표팀을 따라 전국을 돈 기자는 인천 경기 전 새벽에야 잠시 집에 들를 수 있었다. 토요일 휴무가 사라져 요일 개념이 없어지고, 특히 작은 것 하나 모두 기사가 되는 대표팀 취재경쟁 스트레스로 어려움이 많았다. 경기장 밖 취재를 하는 기자들도 쉽지 않았다. 하루 10시간 이상 현장에 머물며 환청이 생기고, 10m를 나아가는데 30분 걸리는 관중 사이를 10kg이 넘는 카메라를 들고 지나다니는 일도 만만치 않았다. 내근 기자들은 격일 야근을 이어가고 데스크 역시 아침에 출근해 새벽에 퇴근하는 일정을 반복할 수밖에 없었다.

도쿄올림픽이 한 달 앞으로 다가오며 언론사들과 기자는 다시 준비에 분주하다. 특히 ‘코로나19’란 유례 없는 시기를 거치며, 단순히 여러 해가 지났다는 것보다 훨씬 더 많은 상황이 달라졌다. 제한된 취재 인력으로 제한된 동선에서 기자의 일을 해야 한다. 출국 전후 코로나 검사를 받아야 하는 등 신경 쓸 일도 많아졌고 현장 중계 여건마저 예년보다 좋지 않다. 기자협회보는 당시 기사 말미에서 한 기자의 목소리를 전했다. “그게 숙명 아니겠어요. 사무실 창밖으로 광화문 가득히 모인 붉은 악마들을 보면 책임감이 느껴져요. 소명의식이랄까.” 많은 것이 달라졌어도 어떤 것은 달라지지 않았다. 국가대표팀의 건승, 취재진의 건필을 빈다. 무엇보다 모두의 건강이 가장 중요하다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.