다시 후원제, 분야와 세대 아우르는 디지털 독자 개척에 달렸다

[국내 언론 후원제 20년 현실과 과제]

정론지 표방한 국내 종합일간지들

정치 성향 맞춤형 기사에 머물러

후원자에 줄 수 있는 효용 제한적

정권 바뀔때마다 후원자 수 널뛰기

후원제 언론들, 기존 지지층 지키며

디지털 후원층 확대하는 전략 짜야

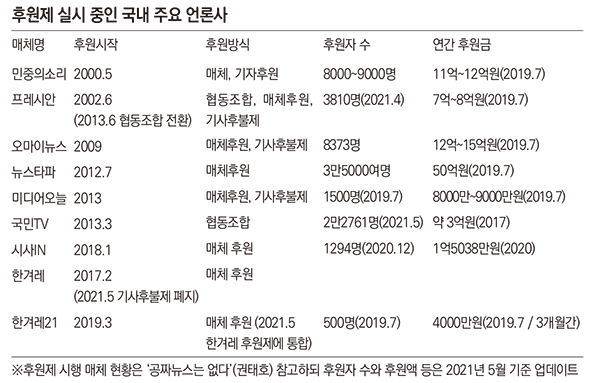

영국 일간지 가디언의 성과 이후 후원제란 독자 기반 수익모델이 국내 언론으로부터 다시금 재조명받고 있다. 지난해 가디언에 한번이라도 후원한 독자는 150만명. 디지털 정기후원자만 90만명이다. 적자를 면치 못하던 경영 상황도 흑자로 돌아섰다. 그렇다면 후원제는 보편적 수익모델로 국내 주요 언론에서도 자리매김할 수 있는 방식일까. 길게는 20년을 거슬러 올라가는 국내 ‘언론에 대한 후원’ 사례를 통해 현실과 과제를 돌아본다.

“후원제, 보편 수익모델로선 제한 있어”

한겨레가 지난 17일 후원회원제를 시작했다. 2000년부터 국내엔 후원제를 도입한 언론이 있었지만 중소매체가 아닌 종합일간지로선 처음이다. 이 모델은 뉴스가격이 0에 수렴하고, 광고·구독수익이 지속 하락 중인 국내 신문사 전반에 대안으로서, 확장가능한 방식일까. ‘언론사 후원모델 연구’를 진행한 양정애 한국언론진흥재단 책임연구위원은 후원제가 “아주 소수의 신뢰받는 언론사만 가능한 모델”이고 “주요 언론의 보편적 수익모델로 기능하기엔 제한점이 있다”고 설명한다.

현재 국내 후원제 운영 매체는 창간·개국부터 ‘좋은 언론에 대한 지지’, ‘정치운동’ 등 어떤 가치나 명분을 대의한 곳이다. 종합일간지 중 이런 서사가 있는 곳은 드물다. 한겨레만 해도 ‘세계 유일의 국민주 언론’이란 배경을 갖고 있다. 정론지를 표방하는 국내 종합일간지들이 후원자에게 줄 수 있는 효용이 ‘정치성향에 맞춤한 기사’ 등에 한정돼 지속적인 동기를 주기 어렵다는 지점도 있다. 실제 해외언론 중 후원제를 도입한 미국 프로퍼블리카(Propublica), 민포스트(Minnpost), 인사이드클라이밋 뉴스(Inside Climate News), 네덜란드 데코리스폰던트(De Correspondent), 스페인 엘디아리오(El Diario), 독일 코렉티브(Correctiv) 등은 탐사보도나 기후문제 등 특정이슈에 천착하거나, 지역매체로서 지역민과 밀착한 중소언론들이다.

종합일간지이면서도 후원제를 도입해 큰 성과를 거둔 영국 가디언은 예외적인 사례다. 영어권 매체로 ‘신뢰도 높은 브랜드’를 갖췄기에 가능했던 경우다. 아울러 ‘승자가 모든 걸 갖는다’는 점에서 후원모델의 언론 전반 확대 근거로 보기 어려운 측면도 있다. 양 책임연구위원은 “로이터 저널리즘연구소의 ‘디지털 뉴스 리포트 2020’을 보면 소액후원 상당 비율(42%)이 가디언에 몰리는 현상이 나타났다”고 언급했다.

답보 상태 맞은 국내 언론 후원자 수

그간 후원제를 운영한 국내 언론들은 지난 10년 내 후원자 수 정점을 찍고 대부분 완만한 감소세나 미약한 증가세를 겪고 있다. 뉴스타파는 정기후원자 4만명(2017년 9월)을 넘긴 적도 있었지만 현재 3만5000여명이다. 오마이뉴스는 2016년 후원자가 1만7000명에 이르렀지만 최근 8373명이었다. 2013년 협동조합으로 전환한 프레시안도 지난달 기준 조합원(1930명)과 후원회원(1890명)을 합쳐 3810명으로 “꾸준히 완만한 감소세”다.

후원제를 도입한 국내 8개 매체의 전체 후원자 수를 다 합쳐도 9만명 안팎이고, 최대일 때를 기준으로 봐도 10만 초중반대다. 구독이 후원의 성격을 상당히 포함한다고 가정하고 진보 성향 시사주간지와 종합일간지 구독자 수를 다 끌어 모아도 60만명 안팎이다. 이마저도 지속 감소세다. 100% 후원으로만 유지되는 뉴스타파, 후원이 수익 40%대를 차지하는 민중의소리를 빼면 후원액은 수익에 대한 일부 보완재이지 기존 광고나 구독수익의 대체재가 아니었다.

이들 매체 대다수는 독자에게 ‘진보 성향’으로 여겨지고 ‘중소 매체’인 곳이다. 달리 말해 민주화 운동, 특정 정당지지 맥락에서, “40~50대 남성 독자”에 상당히 의존한 기존 국내 언론 후원제 시장 규모를 이 정도로 추산할 수 있다. 최근 몇 년 극우·보수 성향 매체·크리에이터가 유튜브 ‘슈퍼채팅’ 등을 통해 상당한 후원을 받은 경우를 제외하면 이 시장이 확대 가능성을 보인 적은 드물었다.

기존 독자 지키며 디지털 후원자 개척 나서야

정파성과 분리할 수 없는 언론 환경은 국내 언론 후원제의 ‘양날의 검’이다. 보수정권이 들어서면 후원자가 늘고, 진보 인사나 현 정부를 비판하면 후원자가 빠지는 일은 반복돼 왔다. ‘한경오 사태’에서 보듯 독자로부터 언론사의 편집권을 지켜야 하는 리스크도 존재한다. 김동현 민중의소리 뉴미디어국장은 “통합진보당이나 민주노동당 분열 등 진보 쪽에 사건이 터지면 후원이 대폭 빠지는 일을 겪어왔다. 독자 권리라고 생각하지만 ‘올인’하는 덴 위험 요소가 있다”면서 “후원 4, 광고 6 비율을 유지하려 한다. 대기업 광고도 안하거나 못하는 등 어려움도 있는데 감내할 수 있어야 한다고 생각한다”고 했다.

국내 후원 언론으로선 기존 지지층을 지키되 답보 상태인 후원층의 확대를 꾀하는 방향밖에 없다. 특히 뉴닉과 닷페이스 등 미디어 스타트업이 ‘2030세대’ ‘MZ세대’를 새롭게 ‘디지털 후원자’로 포섭했다는 점은 고려할 만하다. 이성규 미디어스피어 대표는 “한겨레가 후원자 10만을 목표로 설정했는데 매체에 대한 지지만으론 계속 성장하기 어렵다. 통상 후원 전환율을 전체 UV의 1~2%로 보는데 10만명이 지불을 하려면 1000만명이 봐야 된다는 것”이라며 “콘텐츠 퀄리티는 기본이고, 회사 안에서 동물이나 기후 등 특정 분야나 세대를 아우른 버티컬이 강화돼 빈틈을 채워야 한다. 뉴욕타임스조차 게임이나 퍼즐까지 끌고 온다는 걸 유념해야한다”고 했다.

김용진 뉴스타파 대표는 “생산자 입장에서 ‘좋은 거 했어’는 후원을 위한 충분조건이 아니다. 실제 사회적인 임팩트를 줘서 공감하고 감동받는 상호작용이 있을 때 후원이 따르는 걸 겪었다”면서 “문화예술이나 구호기관 후원 문화가 발달해 있고, 좋은 매체에 대한 후원의향이 한국은 높은 만큼 저변은 있다고 본다. 언론이란 중요한 문제에 관심 갖게 만들고 후원자로 바꿔내는 게 언론사의 과제”라고 했다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.