서울시장 보궐선거 이후 정치권을 중심으로 ‘이남자’ 타령이 한창이다. 여당의 패인을 ‘20대 남자’에게서 찾는 게 그 이유인데, 정치인과 호사가들은 물론 일부 언론마저도 애꿎은 ‘페미니즘’ 탓을 하며 젠더 갈등을 부추기기 바쁘다. ‘이남자’에 스포트라이트가 쏟아지는 사이, ‘이여자(20대 여자)’가 어떤 세대·성별보다도 보수 후보를 덜 찍었으며(출구조사 기준), 반면 제3정당과 무소속 등에 가장 많은 표를 줬다는 사실은 상대적으로 주목받지 못하고 있다. ‘남성 차별’에 분노하고 페미니즘에 분개하면서 여성의 목소리는 외면하는 아이러니. ‘세상의 절반’인 여성들의 이야기가 더 많이 들려져야 하는 이유가 여기 있다.

세상의 뉴스를 젠더 관점으로 바라보고, 여성의 서사를 기록하며 기울어진 운동장을 조금이라도 평평하게 바로잡으려는 시도들이 대표적인 ‘남초’ 조직 중 하나인 레거시 미디어 뉴스룸에서 이뤄지고 있다는 사실은, 그래서 더 주목할만하다. 한국일보는 지난 1일 젠더 전문 뉴스레터 ‘허스토리’를 런칭했다. 허스토리를 담당하는 양진하·이혜미 기자는 첫 레터에서 이렇게 말을 건넸다. “어딘지 모르게 불편했던 지점들을 바로잡기 위한 여정, 저희와 함께 해요.” 매주 목요일 발행되는 허스토리는 “한 주 동안 여성이 주인공인 기사를 발굴해 젠더 관점으로 풀어”보고, 여성의 이야기를 담은 책, 뮤지컬, 드라마 같은 문화 콘텐츠를 추천한다. 페이스북과 인스타그램 등에선 거의 매일 한국일보의 젠더 관련 기사들을 큐레이션하고 “페미니즘 고취를 위한” 책 속 문장 등을 카드뉴스로 만들어 게재하고 있다. 단건으로 소비되는 데 그치거나 주목받지 못한 기사와 칼럼들도 허스토리의 큐레이션을 거치면 ‘여성의 언어’로 되살아난다.

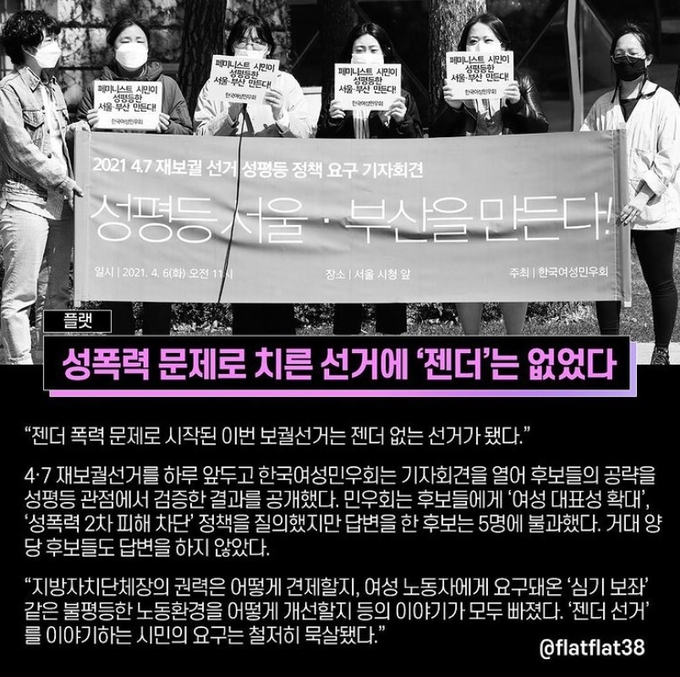

경향신문에도 여성의 서사를 기록하는 이들이 있다. 이름은 ‘플랫(flat)팀’, 별도로 분리된 조직이 아닌 뉴콘텐츠팀 안의 유닛 같은 개념이다. 지난해 3월 여성의 날에 런칭했다. 여성의 날 기획 같은 오리지널 콘텐츠를 제작하기도 하지만, 주 역할은 ‘여성 서사 아카이브’다. 지난 1년여간 플랫이란 이름으로 아카이빙 된 기사·콘텐츠는 500건 가까이 된다. 한국 배우 최초로 아카데미상을 받은 윤여정씨의 어록부터 다양한 분야에서 고군분투하는 여성을 만나는 ‘핀터뷰’, 여성 연예인에 대한 연재글 ‘핀 라이트’ 등 경향신문만의 젠더적 관점이 두드러지는 기사들이 모두 플랫이란 이름으로 아카이빙 되고 있다. 플랫으로 아카이빙 된 기사는 경향신문이라는 종합지 기사로 소개될 때 보다 타깃 독자층에 더 정확하게 가닿는 효과가 있다. 밀레니얼 여성들이 즐겨 쓰는 인스타그램에서 3400명이 넘는 팔로워를 확보한 비결도 거기 있다.

MZ세대 여성을 위한 젠더 전문 미디어를 먼저 선보인 것은 한겨레였다. 한겨레는 ‘여자들의 뉴스룸, 밀레니얼 젠더 미디어’를 슬로건으로 한 슬랩(slap)을 지난 2019년 11월 정식 런칭했다. 탈코르셋, 디지털 성착취 등 MZ세대가 관심 있어 할 주제로 유튜브 기반 영상콘텐츠를 만들다 올 초 젠더팀이 담당하면서부터 기사와 영상 제작을 병행하고 있다. 인스타그램에선 젠더팀이 생산한 기사들을 ‘슬랩스픽’(slap’s pick)이란 이름으로 소개하고, 젠더 관련 용어를 알려주는 ‘슬랩피디아’도 선보이고 있다.

허스토리, 플랫, 슬랩. 이들이 주목하는 것은 여성의 이야기지만, 궁극적으로 지향하는 것은 성평등, 그리고 다양성이다. 이정연 한겨레 젠더팀장은 “성평등한 사회를 지향하기 위해서 가장 중요한 것 중 하나가 가시화”라며 “여성과 성 소수자를 포함해 보여야만 가능해지는 변화들이 있다고 생각한다. 그래서 ‘드러냄’이 주요한 과제 중 하나이고, 의미 있는 작업”이라고 말했다. 이혜미 한국일보 기자는 젠더 관점으로 세상을 보는 일을 언론이 사회를 해석하는 다양한 렌즈를 갖추는 일에 비유했다. 이 기자는 “문제가 발생하면 바로 발언할 수 있는 세상이 되다 보니 당연히 발언 권력에서 우위에 있는 집단이나 세대의 목소리가 과대 대표되고 그렇지 않은 집단은 과소 대표되거나 사라질 수밖에 없다”면서 “사라진 목소리를 계속 복원하고 끄집어내는 것이 다양성이란 가치를 유지하고 확산하는 일이라 생각한다”고 말했다.

여성의 목소리가 드러날수록 역차별을 주장하는 남성들의 백래시도 커진다. 하지만 이런 백래시조차도 “소수의 목소리가 과잉 대표되고 있는 게 아닌가”하고 이정연 팀장은 조심스레 추측한다. 백래시 못지않게 지지의 목소리도 크고, 무엇보다 ‘연대’의 경험과 가치를 포기할 수 없다. 이를 가능하게 하는 것은 다시, 다양한 여성들의 서사다. 김보미 경향신문 뉴콘텐츠팀장은 “결국 평등이란 건 한쪽으로 기울어진 운동장을 맞추는 것이고, 그러려면 사회적 공감대가 있어야 하는데, 언론이 그걸 만드는 방법은 더 다양한 여성의 이야기를 전해주는 게 아닐까”라며 “우리 일의 의미가 있다면 바로 거기에 있을 것”이라고 말했다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.