“이번 12·3 비상계엄은 근본적으로 군에 대한 문민통제의 실패에서 비롯됐다고 봐야 해요. 이진우 전 수도방위사령관이 ‘대통령 지시를 거부하면 그게 쿠데타’라고 했는데 꼭 그런 건 아니에요. 계엄도 하나의 안보 정책이라면 치열하게 의견을 주고받았어야죠. 계엄 주동자들은 대통령과 안가에서 술을 마시면서 그저 충성 맹세만 했어요.”

김태훈 SBS 국방전문기자가 <계엄군(君), 계엄군(群)>을 최근 펴냈다. 2022년 <한국군의 두 얼굴>, 2024년 <전쟁의 무기, 무기의 전쟁>에 이어 국방전문기자로서 쓴 세 번째 책이다. 김 기자는 이번 비상계엄이 민주화 이후 군에 대한 문민통제가 퇴보한 결과라고 진단했다. 올바른 민군 관계를 성찰하고 해답을 찾아야 한다는 것이다. 그를 25일 서울시 용산구 국방부에서 만났다.

김 기자는 “민간인 출신이 국방부 장관을 맡는 정도로는 문민통제라고 할 수 없다”고 말했다. 문민통제의 핵심은 군과 정부의 적절한 균형이다. 그는 정권의 일방적인 지배가 오히려 비상계엄을 가능하게 했다고 지적한다. 과거 김영삼 전 대통령이 문민통제를 위해 안가 17곳을 없앴는데도 윤석열 전 대통령이 이를 되살리고 군인들을 불러들여 포섭했다는 것이다.

그는 민군 사이에는 긴장이 필요하다고 설명했다. “권위주의 국가의 ‘주관적 문민통제’에서는 정권이 군을 이용하고 권력을 나눠요. 민주주의 국가의 ‘객관적 문민통제’에서는 정부와 군이 치열하게 토론합니다. 군을 안보 전문직으로 인정하니까요. 대신 결정이 내려지면 군은 따라야 하고 정부는 책임을 집니다.” 김 기자는 이 내용을 2021년 박사학위 논문으로도 발표했다.

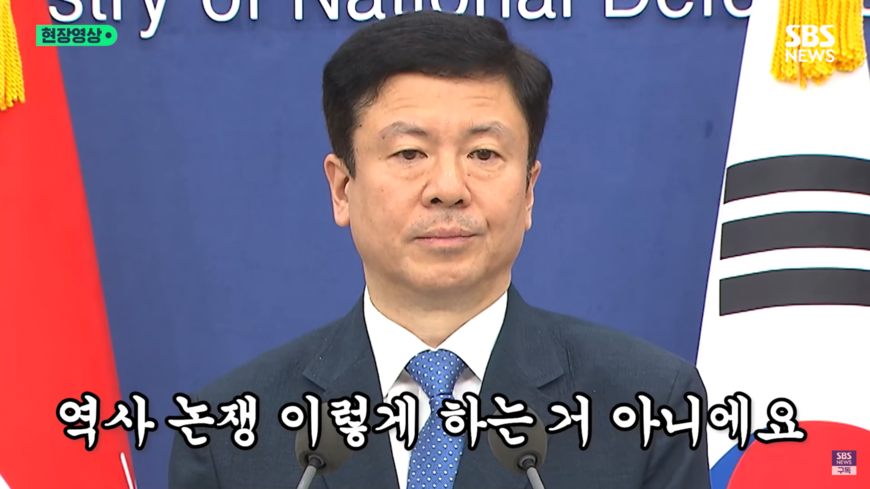

2020년 도널드 트럼프 미국 대통령은 조지 플로이드 사망으로 일어난 시위를 진압하라고 했지만 합참의장은 헌법과 정치적 중립을 이유로 거부했다. 김 기자가 든 문민통제의 한 모습이다. 김 기자는 2023년 육군사관학교가 홍범도 장군의 소련공산당 이력을 문제 삼아 흉상을 이전하겠다고 했을 때도 “역사 논쟁에 끼어드는 건 좋은데 치열하게 해야 한다”는 일침으로 회자했다.

SBS 외교안보팀장인 그는 12·3 비상계엄 이후 팀이 잇따라 단독보도를 내놓은 뒷이야기도 책에 자세히 담았다. 국회에 계엄군을 보낸 이유가 질서 유지라며 궤변을 반복한 김용현 전 국방부 장관은 이미 계엄 이틀 만에 김 기자와 인터뷰에서 계엄 해제를 막으려 했다고 실토했다. 이 보도는 헌법재판소 심판정에서 재생됐고 윤 전 대통령 탄핵 심판 증거로 쓰였다.

수사기관도 확보하지 못한 노상원 전 정보사령관의 진술도 받아냈다. 막후에 있던 노 전 사령관의 존재를 처음 발굴한 게 SBS였다. 노 전 사령관은 지금까지도 모든 진술을 거부하고 있어 SBS 인터뷰가 유일한 진술이다. 검찰이 취재자료 제공을 요구했지만 김 기자는 주지 않았다. “취재원이 선하건 악하건 보호해야 하는 것이 기자의 윤리”라는 생각 때문이었다.

김현태 전 707특임단장이 국회의원이 들어오지 못하게 본회의장을 막으라고 지시한 텔레그램 대화방도 보도했다. 많은 언론이 수사기관에서 나오는 내용으로 단독보도를 할 때 김 기자의 팀은 직접 당사자들을 취재해 보도한 것이다. 이런 이야기를 풀어낸 SBS 유튜브 채널 속 ‘특종의 발견’은 조회수 66만회를 기록했다.

결국 전문기자로 일하며 만들어둔 취재원이 중요한 순간에 큰 힘이 됐다. 대통령이 계엄을 준비한다는 첩보를 계엄 6개월 전 국가정보원 취재원에게서 듣기도 했다. 김 기자가 취재원을 만드는 방법은 특별하진 않다. 객관적이고 공정하게 보도하면 어제의 비판 상대도 오늘은 취재원이 된다. 김 기자를 직접 겪어 봤으니 그가 믿을 만하다는 것을 알기 때문이다.

“평소엔 비판해도 군이 어려울 때 나서주는 건 저밖에 없다고들 해요. 어느 편도 아니니 진보와 보수 양쪽에서 절 미워하기도 하고요. 체질인가 봐요.” 김 기자는 통영함과 와일드캣 방산 비리 의혹으로 황기철 전 해군 참모총장과 최윤희 합참의장이 각각 1심 판결 뒤 구속됐을 때도 이들에게 잘못이 없다고 ‘나 홀로’ 보도했다. 두 사람은 결국 대법원에서 무죄를 받았다.

요즘 김 기자는 예비역 장성들을 비판한다. 현역 때는 정부에 직언하지 않다가 전역 후 대선 캠프에 참여하는 행태를 보이고 있는데 바로 이런 유착이 문민통제를 어렵게 만들기 때문이다. 김 기자는 김용현 전 장관이 대통령직 인수위원회 때부터 군에 영향력을 행사해 가장 처음으로 ‘국방상왕’이라고 지적했을 만큼 군의 정치화를 꾸준히 비판했다.

“사람에게 충성하지 않는다고 했잖아요. 그런데 우리 군은 윤 전 대통령과 김 전 장관, 두 사람에게 충성하다가 계엄에 동원됐어요. 이제 사람 말고 시스템으로 돌아가야 해요.” 문민통제 연구자이기도 한 그의 바람이다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.