'듣는 직업' 기자의 트라우마, 동료들이 들어줄 때 치유된다

[언론인 트라우마 극복하는 '조언 대신 경청']

방기연 연수팀, 1년 넘게 '동료 지지' 모임

동정·평가·경험 공유 등 금지원칙 알아야

“대통령 관저 앞 시위대에 공격당했어요. 회사에서는 맞을 짓을 한 것 아니냐고 했어요. 서부지법 폭동까지 난 뒤에야 아무런 이유 없이도 폭행한다는 말을 믿더라고요. 이전에 제가 공유한 내용을 기억하고 폭동 때 괜찮냐고 연락주셔서 감사했어요. 처음에 안 받았는데 그래도 계속 문자 보내주셨잖아요.”

주말인 15일 오전, 온라인 화상 회의로 다섯 명이 모였다. 한 달에 한 번 열리는 언론인들의 ‘동료 지지’(피어서포트, Peer Support) 모임이다. 언론인들이 겪는 트라우마에 관심갖고 연구하는 정신건강의학과 전문의 정찬승 대한신경정신의학회 이사도 함께했다.

한 기자가 시위대에게 공격받은 이야기를 나누자 다른 기자가 말을 이어갔다. “광우병 촛불집회 때 카메라에 붙은 회사 로고를 떼고 싶다고 하니까 사건팀장이 이해를 못 하는 거예요. 며칠 뒤에 팀장이 현장에 나가 보고는 바로 떼라고 하더라고요.”

모임 구성원들은 2023년 방송기자연합회에서 ‘트라우마 저널리즘’ 연수를 받은 기자 10여 명이다. 취재, 촬영, 편집 등 직군과 지역을 넘어 만나고 있다. 지난해 1월부터 6개월 동안 트라우마 저널리즘 연구 기관인 다트센터 아시아태평양지부의 도움을 받았고 이후에도 자체적으로 모임을 이어가고 있다.

1시간 남짓 진행된 이날 모임에서 기자들은 최근 언론계에서 문제 돼 보도되기도 한 사건들이 바로 자기 주변에서 일어난 것이라며 무거운 심정을 털어놓기도 했다. 이곳에서 나눈 대화는 비밀이다. 참석자들은 자신의 얘기가 다른 곳에서 악용되지 않는다고 신뢰한다.

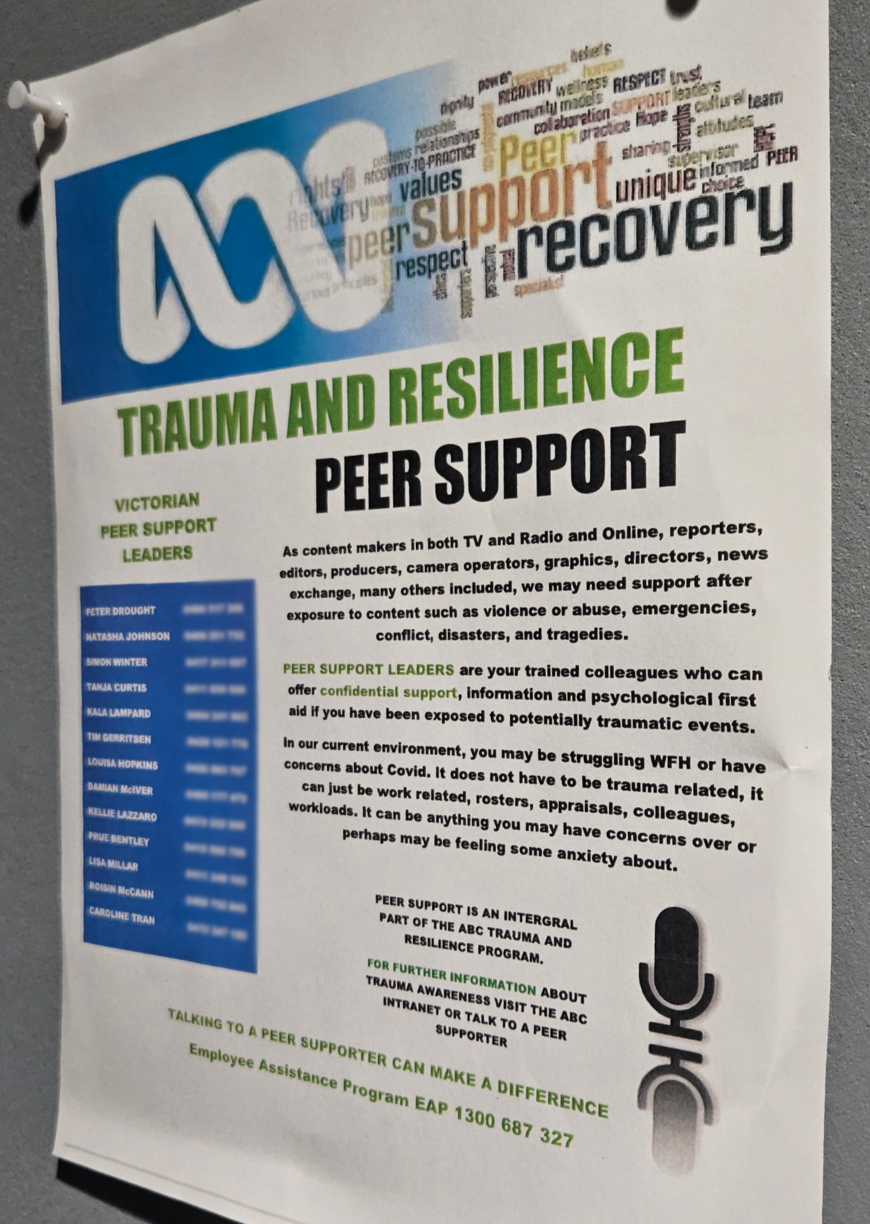

BBC와 워싱턴포스트, 호주 ABC방송 등에서 활성화한 동료 지지는 언론인이 트라우마를 극복하는 데 효과적이다. 트라우마를 극복하려면 사회적 관계를 회복하고, 신체적 활동을 높이고, 하는 일의 목적의식을 분명히 하는 세 가지 요소가 필요하다. 동료 지지는 이를 가능하게 한다.

이를 위해 몇 가지 ‘하지 말아야 할’ 원칙이 있다. 이야기를 듣고 판단하거나 평가해서는 안 된다. 동정해서도 안 된다. 공감과 동정은 다르다. ‘그때 왜 ~하지 않았느냐’고 물어도 안 된다. 동료의 경험을 있는 그대로 인정하고 지지해야 한다.

조언도 지양해야 한다. ‘별일 아냐’, ‘잊어버려’, ‘힘내’ 등도 금물이다. 동료 지지의 핵심은 경청이지 상담이나 치료가 아니다. 그래서 이야기를 들은 뒤 자기 경험을 지나치게 공유하려 해서도 안 된다. 자기 경험이 다른 사람에게 들어맞는 해법이 될 수 없고 이야기를 자기중심으로 돌려놓기 때문이다.

이 모임도 초기에는 조언을 멈추는 일이 가장 어려웠다. 조언받지 않을 거라면 뭣 하러 말해야 하는지 혼란스럽기도 했다. 하지만 동료 지지의 목적은 어려움을 직접 해결해주거나 대신 결정해주는 것이 아니라 스스로 극복하게 돕는 것이다. 정 필요하다면 도움을 받으라고 격려할 수는 있다.

모임 중 주로 나온 반응은 “난처하셨겠어요”, “정말 그렇겠네요”였다. 경청한 끝에는 상대 이야기에서 좋은 점도 찾아주려 애썼다. 괜찮은지 물어보고 긍정적인 면을 찾아보게 하면, 어려움을 겪는 사람에게 스스로 보듬는 힘을 줄 수 있다.

동료 지지는 최소한의 트라우마 저널리즘 교육을 받고 참여해야 하지만 앞서 나온 몇 가지 규칙을 잘 지킨다면 전문가 도움 없이도 모임을 꾸릴 수 있다. 애초 동료 지지는 트라우마 극복의 문턱을 낮추려는 상시적인 응급처치의 의미도 있기 때문이다. 고통을 겪어낸 사람이 고통을 겪는 사람을, 동료가 다른 동료를 돕는다는 철학이 동료 지지의 바탕에 있다.

주변 동료들에게 관심이 퍼져 나가는 것도 동료 지지의 긍정적인 영향이다. 모임에 참여한 기자들은 “소속 회사에서 후배나 선배 동료들에게 관심갖고 우리가 동료 지지자로서 뭘 해줬나, 뭘 해줄 수 있을까 고민하며 먼저 다가가게 됐다”고 입을 모아 말했다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.