헌법재판소의 차별행위를 시정해 달라며 기자들이 국가인권위원회에 진정을 제기했다. 윤석열 대통령 탄핵 심판 기간 헌재가 브리핑룸을 운영하면서 법조기자단 소속 기자들에게만 고정 좌석을 배정했다는 이유에서다. 진정을 제기한 기자들은 모든 언론에 개방돼야 할 브리핑룸에서 기자단 소속이 아닌 기자들은 ‘2등 시민’이 됐다며 반발했다.

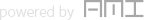

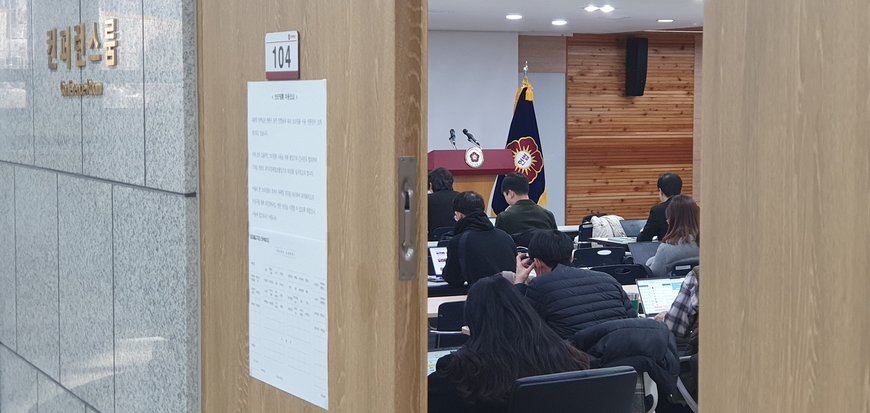

진실탐사그룹 셜록과 미디어오늘 소속 기자 두 명은 12일 헌재를 상대로 인권위에 진정서를 제출했다. 이들이 주장하는 차별 피해자는 법조기자단에 소속되지 않은 시사IN과 뉴스타파, 쿠키뉴스, 프레시안 등 국내·외 22개 언론 매체다. 헌재는 윤 대통령 탄핵 심판 기일마다 브리핑룸 90석 가운데 절반을 법조기자단 전용으로 지정하고 있다. 지난해 12월27일 시작된 탄핵 심판에는 수백 명의 기자가 몰리고 있다.

이들은 진정서에서 “헌재는 (대심판정) 변론 중계 화면을 시청할 수 있게 대강당을 열어놓고는 있지만 대강당에선 공보관 브리핑을 듣거나 질문할 수 없다”며 “브리핑룸에서 선착순으로 앉을 수 있는 나머지 '비지정석'을 두고 치열한 경쟁을 해야 한다”고 호소했다. 또 매체 한 곳마다 3~4명씩은 오고 있어 “법조기자단 기자들이 비지정석까지 차지한다”고 토로했다.

헌재는 재판을 취재하는 언론이 많아졌다는 법조기자단 요청을 받아들여 1월13일 브리핑룸 앞자리를 지정석으로 만들었다. 법조기자단 소속이 아닌 한 기자는 “자리를 잡으려고 아침 7시30분쯤 오는데 앞자리에 아무도 없어도 뒤에 앉아야 한다”고 말했다. 다른 기자는 “앉던 자리에 이름표가 생겨 짐을 싸서 뒤로 비켜나는데 동료 기자가 아니라 2등 시민이 된 기분이었다”고 말했다.

브리핑룸은 모든 언론을 공평히 대하기 위해 개방된 공간이다. 기자실에서는 출입기자들이 좌석을 지정받는 대신 회비를 모아 임대료를 내는 차이가 있다. 헌재는 기자실을 따로 두고 있지 않다. 헌재에서 지정 좌석을 받은 법조기자단은 대검찰청과 대법원 등을 출입하는 기자들의 임의단체다.

헌재와 법조기자단은 차별이 아니라는 입장이다. 브리핑룸을 법조기자단에만 폐쇄적으로 운영할 수 있었는데 지정 좌석을 절반까지만으로 양보했으니 다른 기자들을 배려했다는 것이다. 헌재와 법조기자단은 지정 좌석을 만들면서 다른 기자들에게 미리 알리거나 양해를 구하지는 않았다.

또 필요에 따른 조치였을 뿐 차별 의도는 없었다고 주장한다. 1월21일 법조기자단은 지정 좌석 철회를 요구하는 기자들에게 “쏟아지는 시위대, 이들이 저지르는 우발적인 폭력 행위, 기자라고 주장하는 극우 유튜버들로 인해 극도의 혼란이 반복되고 있다”며 철회는 어렵다고 밝혔다. 애초 헌재는 설립 신고된 정규 언론사만 정문 안으로 출입을 허용하고 있다.

기자단은 3일 내부 투표를 진행해 유지 31표, 철회 6표로 지정좌석제를 유지하기로 했다. 법조기자단은 지정 좌석 외에는 앉지 말아 달라는 요청도 거부했다. 다만 법조기자단 소속 한 기자는 “지정 좌석을 아예 없애면 선착순으로 자리를 잡으려는 경쟁이 너무 과열돼 질서를 해칠 수 있다”며 “대신 기자단 소속인지 구분 없이 회사마다 한 자리씩으로 제한해서 최대한 많은 언론이 들어오게 할 필요는 있어 보인다”고 의견을 말했다.

인권위는 성별에 따라 화장실 사용을 구분하는 것처럼 차별에 합리적 이유가 있는지, 불가피하게 차별하더라도 목적에 비춰 수단은 적절했는지 등을 검토해 차별행위를 판단한다. 불이익이나 피해가 얼마나 발생했는지도 검토하는데 차별할 의도가 있었는지 고의성은 크게 중요하지 않다.

인권위는 차별행위를 인정하면 제도나 관행을 시정하라고 권고할 수 있다. 진정 사건은 접수부터 6개월 안에 처리해야 한다. 결정을 내리기 전 윤 대통령 탄핵 심판이 종료되는 등 자연스럽게 차별이 해소되더라도 유사한 차별이 또 생기지 않게 할 필요가 있다면 역시 권고 결정을 내릴 수 있다.

박성동 기자의 전체기사 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.