2018년 캐나다에서 열린 G7 정상회담에서는 한 장의 사진이 화제가 됐다. 메르켈 독일 총리가 두 손으로 테이블을 짚은 채 트럼프를 응시하는 모습이었다. 메르켈 옆에는 마크롱 프랑스 대통령 등 유럽 정상들이 호응하는 듯한 모습으로 서 있었다. 반면 앉아 있던 트럼프 옆에는 미국 관계자와 아베 일본 총리만 보였다. 메르켈이 트럼프의 양보나 결단을 촉구하는 듯하던 그 장면은 유럽의 견제력이 아직 남아 있다는 상징적 장면이기도 했다.

2025년 국제무대에서 트럼프를 견제할 세력이 있을까. 현재로선 ‘비판자’는 거의 없고 ‘친구’를 자처하는 나라들은 많아 보인다. 유럽에선 이탈리아와 헝가리뿐 아니라 독일, 프랑스에서도 친트럼프 총리가 나올 가능성이 있다. 주요국에서는 반EU 성향의 극우세력이 커지면서 유럽연합의 구심점이 약화하고 있다. 트럼프의 유럽 압박은 강화되는데 이렇다 할 공동 대응 움직임은 보이지 않는다.

1기 트럼프 대외정책은 ‘미국 우선’의 ‘거래적 외교’를 특징으로 했다. 국제기구와 동맹은 폄훼됐다.

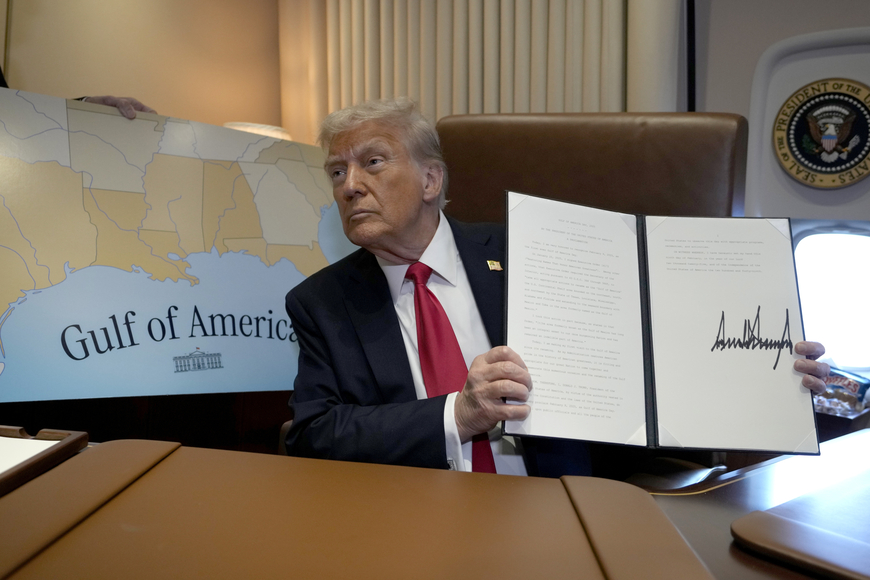

트럼프 2기는 한발 더 나아가 ‘신패권주의’를 예고하고 있다. 우방국을 향해서도 ‘군사력 투사’를 서슴없이 얘기한다. 그린란드를 얻어야겠다며 덴마크에 ‘팔지 않으면 관세 보복을 당할 것’이라 엄포를 놓고, ‘군사력 사용도 배제하지 않느냐’는 질문엔 ‘확언할 수 없다’고 답했다. 주권 침해로 비칠 수 있는 발언임에도 아랑곳하지 않는다. NATO 국가들에는 GDP의 5퍼센트를 방위비로 분담하라고 요구했다. 트럼프 1기 당시 2퍼센트를 요구했는데 많은 나라들이 지키지 않았다면서 말이다.

‘가치 기반 외교’나 ‘정의로운 분쟁 개입’은 그에겐 ‘말도 안 되는 얘기’다. 러시아와 우크라이나 전쟁을 보는 시각도 여기서 시작한다. 아무 실익이 없고 천문학적인 돈만 쏟아붓는 전쟁은 더 이상 안 된다고 딱 잘라 말한다. ‘파리 기후협약’도 사기극이라며 탈퇴했고, 국제 핵비확산 체제인 NPT를 뒤흔드는 발언도 거리낌 없이 한다. ‘글로벌 거버넌스’가 퇴조하고 전 세계의 불확실성이 커지면 한반도 역시 요동칠 수 있다.

문제는 기존 논리와 질서를 뒤흔드는 트럼프의 주장과 요구가 앞으로 어디까지 계속될지 아무도 모른다는 것이다. 이쯤 되면 2기 트럼프 4년의 국제정세 전망은 그야말로 ‘혼돈’과 ‘패닉’ 그 자체다. 어느 나라에 느닷없이 어떤 패가 던져질지 모른다. 트럼프는 미국의 힘과 거대한 체스판의 작동 원리를 누구보다 잘 아는 노련한 협상가다.

그런데 돌이켜보면 지난 트럼프 1기는 국제정세가 대체로 안정된 시기였다. 그의 재임 기간 대규모 전쟁이 없었고, 중동 지역에서 활개 치던 극단주의 ‘이슬람국가’ IS는 거의 소멸하다시피 약화했다. 그의 재임 기간 ‘아브라함 협정(Abraham Accords)이 체결돼 UAE를 시작으로 이스라엘과 중동 국가들의 관계 개선도 본격화됐다. 미국의 영향력에 산유국들의 유가도 안정돼 세계는 에너지 비용을 절감하며 다가올 위기에 대처할 수 있었다. 회담 성과는 없었지만, 누구도 예상치 못했던 두 차례 북-미 정상회담도 트럼프가 아니면 시도조차 할 수 없는 일이었다.

상식과 고정관념을 뒤엎는 트럼프식 외교는 국제관계를 확실히 더 예측 불가능하게 만들지만, 뜻밖의 협상이나 대담한 구상으로 전쟁이 억제되거나 지역분쟁이 감소할 수도 있다. 많은 사람들은 의아하게 생각하지만, 트럼프는 자신이 노벨평화상 수상 자격이 있다고 굳게 믿고 있다.

트럼프 2기에도 맞닥뜨릴 그 ‘현란한 말 잔치’와 ‘역동성’을 생각하면 저널리스트로서 머리가 지끈거리지만, 거시적 관점에서 볼 때 혼돈 속에서 새로운 질서를 찾아나가는 한 과정일지는 주의 깊게 지켜볼 일이다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.