故김애린 기자의 책상엔 취재수첩이 놓여 있었다

[제주항공 참사 희생자 故김애린 KBS광주 기자의 마지막 가는 길]

사회 약자 관심갖고 공부 좋아한 서른 살 기자

"남 이야기 잘 들어주던 친구"

고 김애린 기자의 영정이 KBS광주방송총국 3층 보도국으로 들어오자 여기저기서 흐느낌이 들렸다. 고개를 숙여 눈물을 감추고, 얼굴을 양손으로 가리며 흐느끼고, 목으로 치받는 슬픔을 애써 창밖으로 밀어내야 했다.

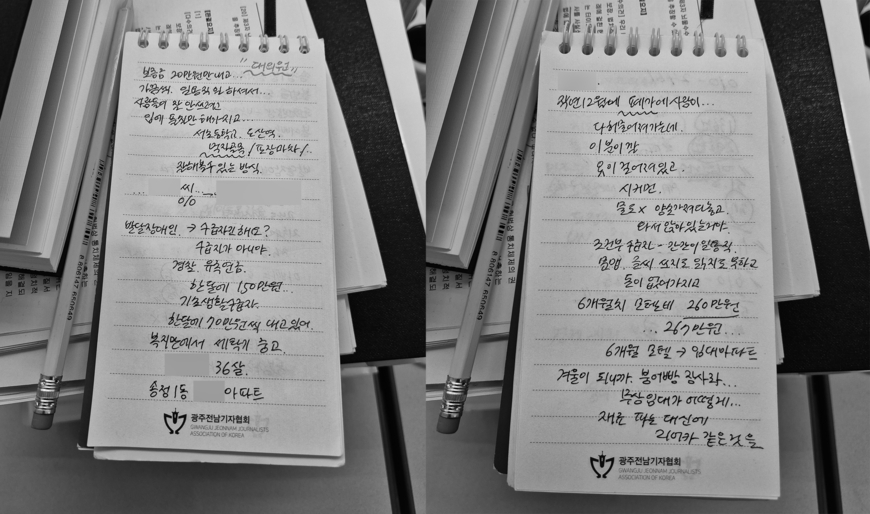

“애린아. 우리 애린아!” “애린아!” 고인의 가족들은 그가 일한 책상을 보고 통곡했다. 그의 체온이 머물던 책상에 얼굴을 파묻고 한동안 일어서지 못했다. 의자엔 점퍼가 걸려 있고 목도리와 장갑, 취재 수첩, 일정을 메모한 다이어리, 2025년 달력이 책상에 덩그러니 놓여 있었다.

고 김애린 기자의 장례식이 7일 엄수했다. 이날 아침 발인하고 목포MBC, 나주 금암성당을 거쳐 오전 11시20분쯤 KBS광주방송총국에서 노제를 지냈다.

고인의 선배인 류성호 기자는 추도사에서 “환하게 웃는 네 녀석이 영정 사진 속에 있는 게 너무 비현실적이어서 하루하루 꿈인가 싶다. 마이크를 잡고 곧 화면에 나올 것 같은 애린아, 네가 많이 그리울 것 같다. 며칠 전부터 단톡방에 지워지지 않는 숫자 ‘1’에 익숙해지는 데 오랜 시간이 걸릴 것 같다…”라며 말을 잇지 못했다.

지난해 12월29일 황망한 제주항공 여객기 참사로 서른 살 청춘의 시간은 멈춰 버렸다. 그는 “가장 빛나지 않고, 보잘것없어 보이는 사연들일지라도 귀 기울여 구조의 문제를 밝혀내는 기자가 되겠다”며 2019년 1월 광주에서 기자 일을 시작했다.

동료들은 말했다. “남의 이야기를 잘 들어주는 친구”였고 “능력 있고 따뜻한 보도국 애굣덩어리”였으며 “유독 현장중계를 잘해 MNG의 여왕”으로 불렸고, 선배한테 깨지고 오면 “가자, 술 한잔 살게!”라며 어깨를 툭 치던 기자였다.

그는 외국인 노동자 문제, 일제 강제동원, 5·18 등에 관심이 많았다. 구두닦이 시민군, 5·18 당시 시민군 밥을 지었던 여고생을 만나 그들의 목소리를 <영상채록 5·18>에 담았다. 그 보도로 지난해 7월 5·18 언론상을 받자 이렇게 말했다. “5·18과 아무 상관 없는 사람처럼 1년을 보내다 매년 5월18일만 되면 관련 보도를 내놓는 게 기자로서 면목이 없었습니다.”

붕어빵 노점은 그가 생전에 보도한 마지막 기사였다. 발달장애인을 돕기 위해 지원한 붕어빵 노점이 이틀 만에 문을 닫은 사연을 토대로 노점 허가제 논의가 필요하다는 취지의 기사(사라지는 붕어빵…“노점허가제 논의를”-2024년 12월20일)였다. 1분40초짜리 리포트로 아쉬웠던지, 부장이 말하지 않았는데도 다 담지 못한 얘기를 디지털 기사로 내놨다.

고인은 공부하는 기자였다. 지난해 8월 말 세명대 저널리즘대학원 저널리즘혁신학과에 진학해 매주 수요일 저녁 3시간, 토요일 6시간씩 온라인 강의를 들었다. 4개월간 ‘내러티브 저널리즘’ ‘언론 윤리법제 세미나’ ‘인공지능 시대의 팩트체크’를 공부하며 더 나은 저널리즘을 고민했다.

그는 대학원 원서를 내며 이렇게 썼다고 한다. “관심 분야는 노동이다. 보이지 않는다고 해서 존재하지 않는 건 아니다. 밀려나 보이지 않는 사람과 사건 곁에 서겠다. 사는 건 시소의 문제가 아니라 그네의 문제라는 어느 소설가의 말을 기억한다. 사안의 경중을 따지지 않고, 그네처럼 나란한 마음으로 일하겠다.”

6일 목포 장례식장에서 만난 아버지는 “전라도 말로 ‘슬겁다’고 하죠. 일찍 철이 들었어요”라며 딸의 얘기를 풀어냈다. 초등학교 때 나가는 백일장마다 상을 쓸었고, 대학 3곳에 합격했지만 4년간 장학금을 주는 대학을 선택했고, 대학 연극반에 있을 때 가족들이 공연 보러 대학로에 갔고, 미얀마에서 봉사 활동하면서 얼마나 새까매졌는지 사진을 보고도 내 딸이 누군지 몰랐다고 했다.

고인의 빈소가 마련된 장례식장은 조문객들로 발 디딜 틈이 없었다. 비현실적인 죽음을 받아들이지 못하는 흐느낌, 헤아릴 수 없는 깊은 슬픔, 그를 추모하는 이야기들이 이틀 내내 빈소를 지켰다. 조문객들 가운데 젊은 얼굴들이 유난히 많았다. 전국 각지에서 온 친구, 동기들이었다. 고인의 입사 동기인 유도희 아나운서는 “방송을 엄청 잘했는데도 더 잘하고 싶어 했고, 생각했던 것만큼 못하면 속상해하기도 했다”며 “정말 다정하고 따뜻했던 게 여행을 가면 꼭 엽서를 사서 편지를 보내줬어요…”라고 말하며 눈시울을 붉혔다.

KBS광주총국 1층에서 노제를 지낸 운구차 행렬이 장지로 향할 때 동료들은 밖으로 나와 고인의 마지막을 배웅했다. “선배!”라며 금방 사무실로 들어설 거 같은 고인이 영영 돌아올 수 없다는 설움에 펑펑 내리는 눈을 맞으며 하염없이 서 있었다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.