90만부 발행에 200여년의 역사를 자랑하던 런던 일간지 이브닝 스탠더드가 재정난을 못 이기고 주간지 전환을 발표하자 의외의 언론사가 조명을 받았다. 창업 4년차 지역 언론 스타트업인 밀 미디어(Mill Media). 이 회사는 이브닝 스탠더드가 떠난 런던에서 6번째 지역 언론을 창간하겠다고 6일 발표했다. 현재 맨체스터(더 밀), 셰필드(트리뷴), 리버풀(포스트) 등 영국 4개 도시에서 각기 다른 매체명으로 온라인 뉴스를 발행 중이며 글래스고에서 5번째 지역 뉴스 런칭을 앞두고 있다. 지역지 멸종 시대에 작지만 차별화된 밀 미디어의 성과가 대형 일간지 이브닝 스탠더드의 퇴장과 맞물려 도드라진 것이다.

런던 메이저 일간지 퇴장과 마이너 지역지 등장

밀 미디어의 특징은 일주일에 4차례씩 각 지역 독자들에게 롱폼 심층기사를 뉴스레터로 보낸다는 점이다. 기타 주요 뉴스는 가디언이나 다른 지역 언론들의 링크를 제공하는 식으로 큐레이션하는 ‘뉴스 브리핑’으로 대체한다. 명확한 타기팅으로 핵심 상품에만 투자하는 작은 경영이다. 오리지널 기사의 아이디어 중 50~60%는 각 지역 독자들과의 소통에서 얻는다. 뉴욕타임스의 턴어라운드 성공에 이어 CNN의 구원 투수 CEO로 투입된 BBC 출신의 마크 톰슨과 워싱턴 포스트, 블룸버그 등을 거친 베테랑 언론인 니콜라스 존스톤 악시오스 발행인 등 저널리즘을 이해하는 소수의 엔젤 투자자들에게만 투자를 받는 점도 단기간 양적 성장의 압박에서 벗어날 수 있는 배경이다. 결국 핵심은 △실수요가 있는 틈새 시장 타기팅 △명확한 콘텐츠 차별화 △커뮤니티와의 유대감 △규모가 아닌 품질 중심의 작은 경영이다. 모두 인공지능(AI) 시대에 뉴스 기업의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있는 요소이기도 하다.

틈새 뉴스의 공통된 성공 방정식

뉴욕타임스는 최근 ‘암울한 언론 지형에서 피어나는 희망의 새싹’이라는 제목의 뉴스를 실었다. 여기에 꼽힌 성공 뉴스 스타트업은 퍽, 펀치볼 뉴스, 앵클러, 세마포 등이다. 모두 ‘찐’ 뉴스 수요가 있는 틈새시장을 타깃으로 선택과 집중을 한다는 공통점을 가졌다. 이 가운데 정치 전문 온라인 매체 폴리티코 기자 출신 4명이 2021년 창업한 펀치볼 뉴스는 의회 입법 과정을 밀도 높게 전달하는 것으로 명성을 얻었다. 직원수는 불과 30명. 하지만 벌써 1억달러 이상(약 1400억원)의 몸값을 인정 받고 있다. 이 언론사의 핵심 타깃은 기업의 대관업무 담당자와 로비스트등이다. 하루 3번 뉴스레터를 발행한다. 아침은 무료지만 나머지는 유료다. 속보 문자 메시지, VIP 이벤트 참여, 각종 입법 트래킹 시각화 및 관리 도구 등까지 포함된 프리미엄 멤버십은 연간 350달러(약 49만원). 지난해 말에 국회 입법 과정을 추적해 판독 및 분석하는 데이터 분석회사 일렉토 애널리틱스를 인수해 연간 1200달러(약 170만원)부터 시작하는 고가 멤버십 ‘더 볼트’도 출시했다. 여기에는 데이터 기반의 심층 분석 정책 보고서와 상·하원 의원 및 보좌관들과의 오프라인 미팅 기회도 포함된다. 구독자 수는 공개되지 않았지만 지난해 매출 2000만달러(약 280억원)를 넘어서 이미 흑자경영 중인 것으로 알려졌다. 매년 40개 이상의 크고 작은 이벤트를 개최할 정도로 독자 커뮤니티 스킨십에 집중한다. 편집국 간부, 상·하원 의원, 워싱턴 오피니언 리더 등과 만나는 이벤트들이 주를 이룬다. 매출원은 멤버십 비용, 광고, 이벤트 스폰서 등이다.

AI 활용해 작은 조직의 효율성 극대화

버즈피드뉴스 편집장과 뉴욕타임스 미디어 칼럼니스트를 지낸 벤 스미스와 전 블룸버그통신 최고경영자(CEO)인 저스틴 스미스가 2022년 10월 창간한 온라인 매체 세마포(Semafor)는 ‘시그널스’라는 AI 챗봇 기반 뉴스 피드 서비스로 주목받고 있다.

하나의 사건에 대해 간결한 팩트 중심 요약 기사(더 뉴스)와 여러 매체와 기관의 보도 관점 및 해석들(시그널스)을 동시에 제공하는 것이 특징이다. 맥락과 균형을 중시하는 지적인 영어 독자들에게 ‘고품질 글로벌 저널리즘’을 서비스한다는 세마포의 타기팅과 차별화 전략에 맞춰 AI를 적용한 것이다. 세계 각국 뉴스를 빠르게 찾아 요약해 주는 MISO(Multilingual Insight Search Optimiser)라는 AI 도구 덕분이다. 현재 영어, 스페인어, 중국어에 적용되며 곧 일본어, 힌디어, 독일어, 프랑스어, 아랍어에도 확대 적용된다.

하지만 AI는 어디까지나 기자들의 리서치 도구다. 모든 기사는 최종적으로 기자가 작성한다. 전 직원이 75명이며 이 가운데 기자는 절반 정도에 불과하지만 AI 덕에 시그널스 서비스가 가능하다. 구체적인 계약 조건은 공개되지 않았지만, 지난 2월 마이크로소프트(MS)와 라이선스 계약을 맺고 빙과 오픈AI의 챗GPT 기술지원을 받아 시그널스 지원 AI 도구를 개발했다. 이 회사의 총괄 편집자인 지나 추아 등이 개발 과정에 참여했다. 대신 시그널스 기사에는 마이크로소프트 로고가 붙는다. 그 대가로 MS로부터 상당액의 재정 지원을 받은 것으로 알려졌다. 세마포는 설립 1년 만인 2023년 뉴스레터 구독자 65만명, 매출 1000만달러(약 132억7500만원)을 돌파했고, 손익분기점에도 근접했다고 전해진다. 매출은 광고와 이벤트에서 절반씩 나온다. 월드이코노미서밋, 미디어서밋, 아프리카서밋 등 연간 30개 이상의 이벤트를 개최, 충성 독자들과의 접점을 높이고 있다. 유료 구독 전환을 계획하고 있지만 아직은 무료다.

차별화된 고품질 뉴스, 충성 독자, 사업 다각화

기존 디지털 네이티브 언론사들은 ‘트래픽’에 목숨을 걸었다. 버즈피드뉴스 등 이 전략을 채택한 언론사는 다 실패했다. AI로 더욱 막강해진 빅 테크들의 플랫폼 파워를 감안할 때, 언론사들이 트래픽에 기반한 광고 의존적 수익 모델로 회귀하는 것은 거의 불가능해졌다. 차별화된 고품질 콘텐츠로 충성 독자를 확보하면서 이를 기반으로 최적의 수익원 다각화를 모색할 수밖에 없다.

이제 간단한 사실을 전달하는 뉴스는 AI가 몇 초 만에 만들어 준다. ‘크리에이티브 라이팅 코치’ 같은 GPT에 기사 초안을 올리면 더 매끄럽게 고쳐주기까지 한다. 단순한 기사는 기계로 대량 생산되는 ‘공산품’이 된 것이다. 귀해진 것은 ‘신뢰’와 ‘고품질 뉴스’다. AI 생성 콘텐츠에는 잘못된 정보나 환각으로 생성된 가짜뉴스가 섞여 있을 위험이 여전히 있다. 전문가들이 공들여 검증하고 분석한 뉴스, 나의 니즈를 맞춰 교감하는 개인화된 정보의 몸값은 더욱 높아질 것이다.

전략 경영과 기자 재교육은 AI 도입 성공의 전제조건

AI는 역설적으로 틈새 뉴스 서비스의 시대를 열고 있다. AI 시대 핵심 독자와 뉴스 수요를 재정의하고 거기에 맞는 효율적 경영을 ‘새로’ 구축할 수 있어서일 것이다. AI를 활용해 작은 조직의 효율성을 극대화하고, 고가 구독료 전략이 통하는 상품으로 매출을 키우며 빠르게 경쟁 우위를 확보하는 틈새 뉴스 기업들이 약진하는 이유다.

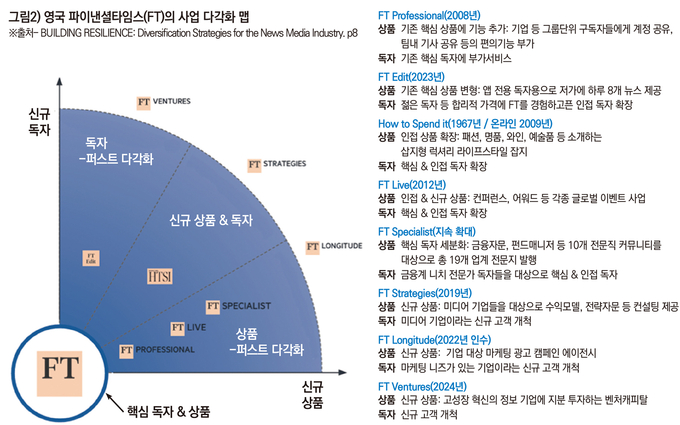

트래픽 중심으로 짜여진 디지털 네이티브나 차별화가 어려운 ‘불특정 대중’ 대상의 레거시 미디어 사업 구조는 이 패러다임 전환 속에서 오히려 장애가 된다. 레거시 미디어 중에는 타깃을 재정의하고, 그에 맞춰 사업 구조를 조정하는 난제를 돌파한 경우만 살아 남는다. 뉴욕타임스와 파이낸셜타임스(그림2 참조) 등이다. 여기에 실패하는 레거시 언론사는 퇴장하고, 신흥 플레이어가 그 자리를 메우면서 소수의 대형 언론사와 여러 개의 틈새 언론사들로 글로벌 언론 지형이 재편되는 과정이다.

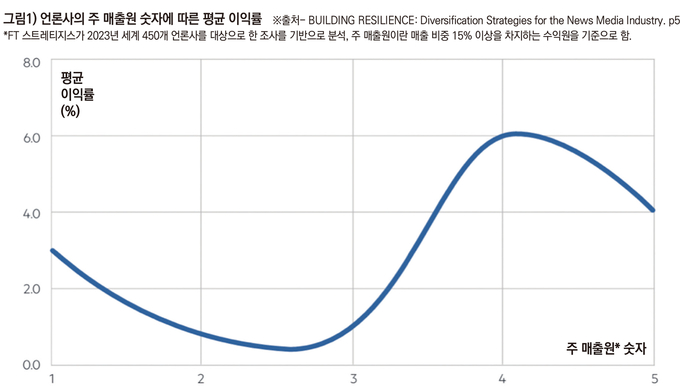

결국 △핵심 독자층 재정의 △콘텐츠 차별화 △효율적 사업 다각화 △번들링 전략으로 독자층 확대 및 록인까지 이어지는 선순환을 만드는 것이 중요하다. 이 과정에서 쪼그라드는 광고 매출을 이벤트나 컨설팅 등 새로운 수익원으로 보전하는 게 현재 흐름이다. 미디어 업계에 데이터 분석과 컨설팅을 제공하는 파이낸셜타임스(FT)의 새 사업부인 FT 스트레티지스가 지난달 발표한 보고서에 따르면 4개의 주 수익원(매출 비중 15% 이상 기준)을 가진 언론사가 가장 높은 이익률 및 지속 가능성을 보였다. 4~5개 정도가 관리 가능한 최적의 사업 다각화 숫자라는 것이다(그림1 참조). 이를 위해서는 ‘전략경영’ 기능부터 강화돼야 한다. 성장 최고 책임자, 상품개발 책임자처럼 영미권에는 이미 3~4년 전부터 일반화된 직책을 국내에서는 아직 보지 못했다.

기자들의 재교육도 필요하다. AI 도구를 활용해 데이터를 효율적으로 분석하는 능력, 탐사 보도의 필력, 특정 주제 최고 전문가들과 독자들을 연결하는 네트워킹 상품 기획 역량을 키우는 게 중요해졌다. 불특정 다수를 전제로 한 저널리즘과 경영 관행은 그대로 둔 채 비용 절감만을 목적으로 AI를 도입하는 것은 오히려 빠르고 효율적으로 실패하는 결과를 낳을 수 있다는 걸 영국과 미국에서 부는 틈새 언론의 약진이 반증하고 있다.

노혜령 ㈜프레스온 대표의 전체기사 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.