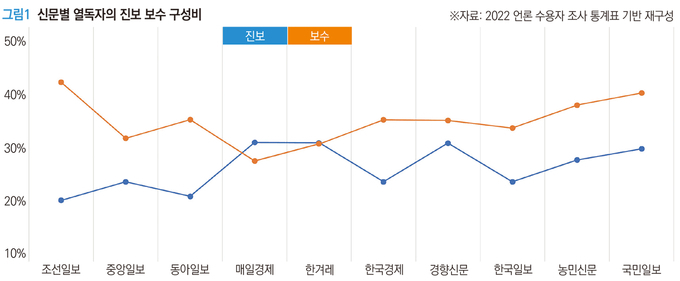

새로 공개된 2022년 언론수용자 조사 데이터에서는 의외의 사실이 눈에 띈다. ‘진보 신문’의 대명사 한겨레와 경향신문에 진보 독자가 생각만큼 많지 않다는 점이다. 지난 일주일간 한겨레 기사를 읽은 적이 있다는 응답자 중 ‘나는 보수’라는 독자 비중(30.6%)이 진보 독자(30.8%)만큼 많다. 경향신문은 보수 독자(35%)가 진보(30.7%)보다 오히려 더 많다(그림 1 참고). 열독 톱10 신문들 중 압도적 진보 우세 매체는 없다.

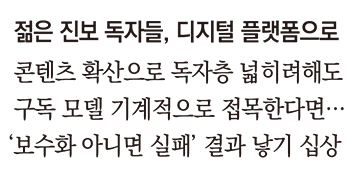

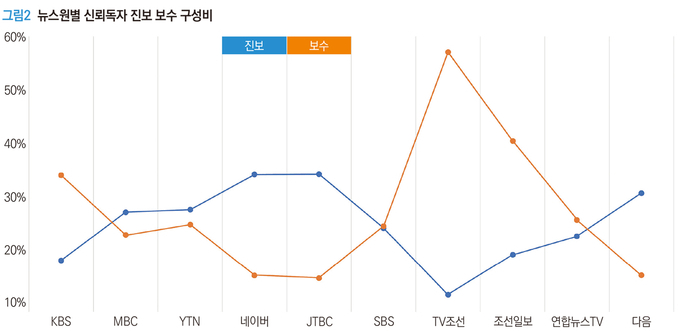

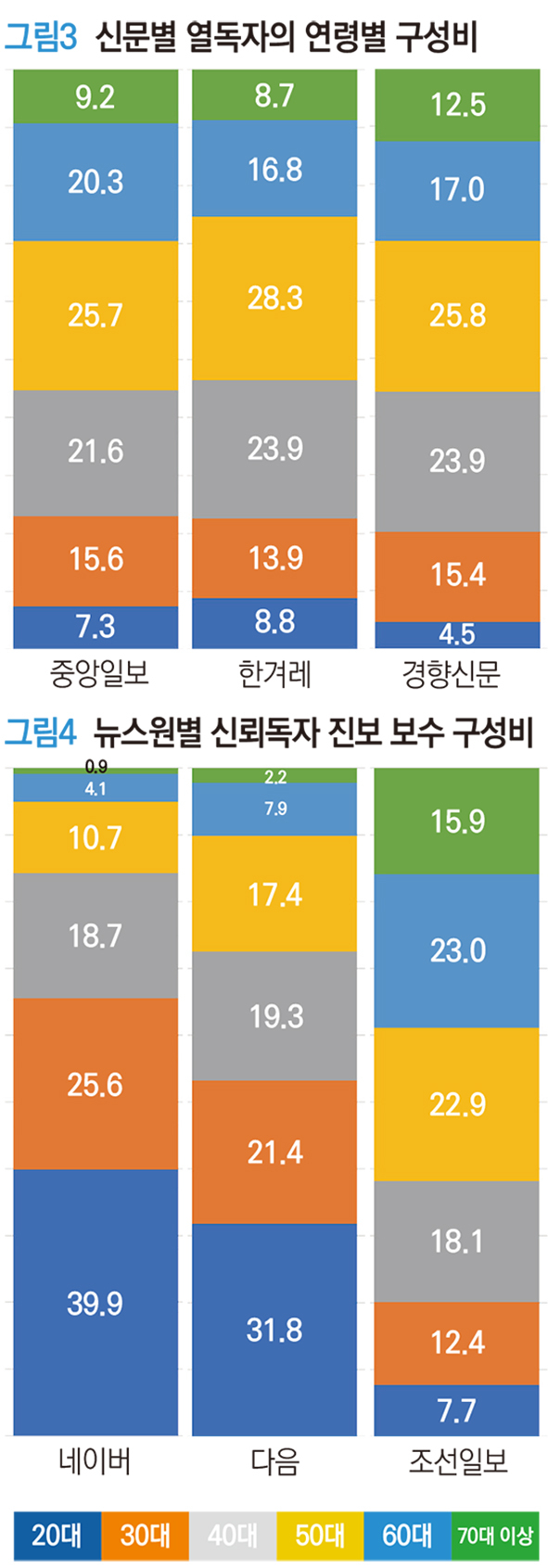

이 결과는 신문이 더 이상 불특정 대중을 아우르는 ‘매스’ 미디어가 아님을 재확인시켜준다. 그림 2는 모든 미디어를 통틀어 가장 신뢰하는 뉴스원을 꼽으라는 설문 결과다. 3개가 압도적 진보 오디언스의 신뢰를 받았다. 네이버와 JTBC, 다음이다. 이 중 유일한 레거시 미디어인 JTBC의 신뢰도는 5위지만 시청률 순위는 그보다 낮다. 반면 장년 보수의 전폭적 지지를 얻는 TV조선의 신뢰도는 7위지만 메인 뉴스 시청률은 지상파인 MBC와 2·3위를 다툰다. 젊은 진보 독자들은 디지털 플랫폼으로 가버리고, 레거시 미디어는 보수 독자들로 포위돼 가는 이 구도(그림 3·4 참조) 속에서 ‘콘텐츠’ 혁신에만 기대어 독자층을 확대하려는 편집국의 노력은 성공할 수 있을까. 여기에 구독 모델을 기계적으로 접목하면 ‘보수화 아니면 실패’라는 답답한 결과만 낳기 십상이다.

인터넷 뉴스 매체의 기하급수적 증가에 따라 2021년 현재 총 5400여개의 종이 및 인터넷 신문이 뉴스를 쏟아내고 있다. 종합 일간지 10개, 권역별 지역지 10개 이내의 과점 때와는 작동 법칙이 달라졌다. 뉴스 산업이 이렇게 무한 경쟁에 맡겨진 것은 한국에서 초유의 경험이다. 하지만 미국에서는 지금의 디지털처럼 신기술이 나올 때마다 흥망성쇠를 겪었다. 그 중 1893년 탄생한 ‘10센트 잡지’는 기술 변혁기의 경영 역량이 어떻게 저널리즘 혁신을 이끄는지 보여준다.

1800년대 미국 잡지에 스케치나 일러스트를 하나 넣으려면 동판이나 나무판에 일일이 음양각을 새겨 넣고 150명 이상의 노동자들이 달라붙어 손으로 컬러를 입혀야 했다. 자본력의 진입 장벽이 높은 산업이었다. 고비용 탓에 한 부당 가격이 25~35센트였고, 상류층 대상의 하이엔드 문학 잡지가 주류였다. 1890년 ‘망점 인쇄술’이 상업화되자 낮은 단가에 세련된 잡지를 만들 길이 열렸다. 당시 광활한 미국 땅에서 일간 신문은 모두 ‘지역지’로 분할 돼 있었기 때문에 전국 매체가 없었다. 아이보리 비누, 코닥, 질레트 같은 대량 생산 브랜드가 탄생하면서 전국적 ‘브랜딩’을 할 광고 플랫폼이 필요했고 신흥 미디어 기업가들이 그 기회를 잡았다. 싼값에 질 높은 종합 콘텐츠를 즐길 ‘10센트 잡지’를 내놓아 대중 독자들을 확보하기 시작한 것이다. 그 후 잡지 시장은 이들 10센트 전국 종합 월간지들로 재편됐다.

맥클루어스 매거진(McClure’s Maga zine)은 그 선두 주자 중 하나였다. 스탠더드오일의 해체를 촉발하며 독점규제의 장을 연 탐사 보도의 원조 ‘스탠더드오일의 역사’라는 연재 기사(1902년 11월~1904년 10월)가 실린 것도 이 잡지였다. 필자 아이다 타벨이 저널리즘 역사의 영웅이 됐지만, 이면에는 경영자 맥클루어가 있었다. 그는 참정권도 없을 만큼 사회 참여가 막혀 있던 시절에 여성인 타벨을 정규직 에디터로 파격 스카우트해 록펠러의 스탠더드오일 문제점을 파헤치도록 독려했다. 프랑스 유학 중 역사 서술 방법을 익힌 타벨은 현지 생활비 마련을 위해 당시의 기사 작성 문법과는 판이한 팩트 기반의 치밀한 글쓰기로 미국 잡지에 가끔 기고하던 터였다. 광고주 유치를 위해 상류층만이 아니라 전국의 중산층 대중 독자를 끌어들일 강력한 콘텐츠가 필요했던 맥클루어는 그녀의 글을 접한 뒤 프랑스까지 날아가 일자리를 제안했다. 타벨은 스탠더드오일 시리즈 사전 취재에 2년, 집필에 2년 등 무려 4년 이상을 이 시리즈에 쏟아부었다. 이 시리즈 기사에는 편당 4000달러가 투자됐다고 후에 맥클루어는 회고했다. 당시 대기업의 연간 광고 총지출액이 약 2만~3만달러 전후였다는 점을 고려하면 얼마나 큰 돈 이었는지 짐작이 간다. 1893년 첫 호 때 8000부였던 맥클루어스 매거진의 판매 부수는 1900년대 후반 40만부로 급증했다. 뉴욕타임스의 발행 부수가 20만부에도 훨씬 못 미치던 때였다. 10센트 잡지라는 새로운 비즈니스 모델, 전국 광고 플랫폼 선점, 대중에 어필할 콘텐츠 투자 등 경영 전략이 타벨의 고품질 보도와 만나 맺은 결실이다.

기술 변혁기의 뉴스 기업은 신기술이 사회·경제에 갖는 함의를 포착하고, 비즈니스 모델과 콘텐츠를 함께 혁신하는 고도의 경영 능력이 필요했다. 그래서 첨단 경영의 산실이기도 했다. ‘마케팅 리서치’라는 새 경영기법도 10센트 잡지 시절 태어났다. 마케팅 리서치의 아버지 찰스 펄린은 1911년 간판 잡지사 커티스 퍼블리싱의 리서치 책임자였다. 그는 이 잡지사에서 산업과 마케팅, 독자 연구의 첨병 역할을 했다. 광고 효과를 설득하기 위해 독자는 누구며, 구매와 열독 습관은 어떤지 분석하는 한편, 독자들 주목을 끌려면 어떤 콘텐츠에 집중해야 하는지도 연구해 기자들을 가이드하기도 했다. 잡지의 과도한 시장 경쟁과 뉴미디어인 TV 등장으로 1950년대 들어 종합 잡지의 매스 미디어 시대도 저물기 시작했다. 잡지는 특정 집단의 독자들을 대상으로 하는 전문지로 방향을 틀었다. ‘대중(mass)’에서 ‘특정 집단(class)’의 매체로 전환된 것이다. 과점 체제의 신문, 방송, 라디오보다 진입 장벽이 낮고 경쟁이 심한 탓에 잡지는 서서히 4대 매체의 맨 뒷자리로 물러났다.

디지털 전환기에 등장한 미국 바이스 미디어, 폴리티코, 악시오스, 인사이더 등은 4~5년 전까지도 레거시 미디어를 뒤집을 혁신의 아이콘으로 평가됐다. 하지만 지금은 대형 레거시 미디어 그룹에 인수됐거나 인수 절차를 밟고 있다. 매각에 실패한 디지털 네이티브 기업들은 서로 합병을 통해 몸집을 키우거나(복스 미디어와 그룹 나인) 상장(버즈피드)으로 돌파구를 모색 중이지만 부진에서 벗어나지 못하고 있다. 그 이유를 한 가지만 꼽으라면 ‘규모의 경제 확보’ 실패에 있다.

유럽 최대 타블로이드지 빌트(Bild), 벨트(Welt)를 포함한 신문들과 세계 40개국에 다양한 온라인 커머스 플랫폼을 보유한 독일의 악셀 스프링어는 지난 7~8년간 정치 매체 폴리티코, 경제 뉴스의 인사이더, 뉴스레터 미디어 모딩브루, 경제 쇼트폼 콘텐츠 제작사 아워퓨처 등 미국 디지털 네이티브 미디어를 잇달아 인수했다. 최근에는 미국으로 본사를 옮기겠다고 발표했다. 인수한 다양한 타깃의 디지털 매체들로 광범위한 독자들이 모여드는 디지털 뉴스 플랫폼을 구축해 ‘세계의 대중지’로 도약하겠다는 포부다. 투자금은 기존 계열사들의 구조조정을 통해 마련할 계획이다. 지난 1년간 미국에서 기자 400여명을 추가 채용한 것으로 알려졌다. 단순 발생 기사는 챗GPT에 맡기고 기자들은 특종, 탐사보도, 롱폼 기사 등 ‘오리지널 뉴스 콘텐츠’에 투입한다는 전략이다. 고가의 구독료로 기업 독자층에만 집중하던 영국 파이낸셜 타임스 역시 대중 독자 확보를 위해 FT 에디트(Edit)라는 저가 디지털 상품을 내놓았다. 글로벌 뉴스 기업들은 지금 디지털 투자와 더불어 한 단계 더 높은 규모의 경제를 확보하기 위해 전쟁 중이다.

이제 국내 뉴스 지형으로 돌아와 보자. 압도적 규모의 경제는 달성했지만, 고품질의 ‘오리지널 뉴스 콘텐츠’는 만들지 않는 네이버와 다음. 그리고 특정 집단의 미디어로 축소돼 가는 레거시 미디어. 저널리즘 없는 매스 미디어와 매스 미디어 없는 저널리즘으로 뉴스 산업은 진공 상태가 되고 있다. 규모의 경제로 벌어들이는 돈이 뉴스 품질을 높이는데 되돌아오지 못하고 있다는 얘기다. 파편화된 뉴스 기업들의 경쟁 지형에서 질 높은 정보가 유통된 적은 언론의 역사에 없다. 돈을 잘 버는 뉴스 기업이 콘텐츠에 투자할 수 있고, 그 투자를 회수하려면 ‘매스’ 독자에 어필해야 가능하기 때문이다. 지금 한국 언론계에 가장 절실한 것은 디지털 매스 미디어를 구축하는 ‘경영 역량’이다. 과점 시대의 산물인 과도한 ‘편집국’ 중심의 기업 문화에서 벗어나 퇴화된 경영 DNA를 살려내는 것이 절실하다. 신기술로 사회·경제 법칙이 흔들리는 변혁기에 기존 편집국의 힘 만으로 해결할 수 있는 일은 별로 없다.

노혜령 건국대 언론홍보대학원 초빙교수의 전체기사 보기Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.