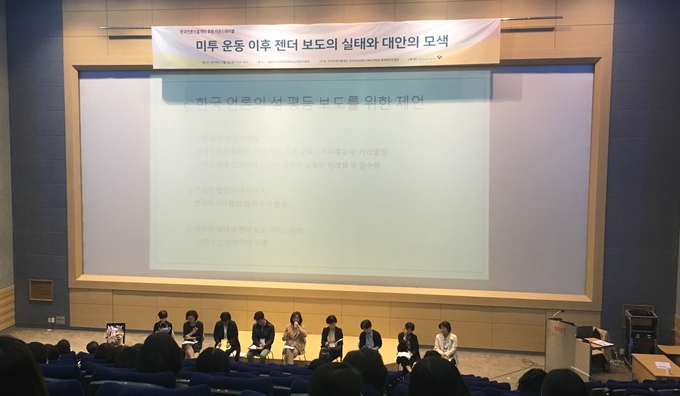

2016년 ‘강남역 살인사건’과 2018년 본격화된 ‘미투(MeToo)’ 운동을 거치면서 젠더 이슈에 대한 사회적 관심이 높아졌다. 언론의 보도량이 많아졌고, ‘탈코르셋’, ‘가족호칭’ 등의 문제로 젠더 이슈도 다양화됐다. 하지만 젠더 문제는 여성의 문제이자 곧 ‘여기자의 몫’이라는 뉴스룸 내 성역할 구분은 여전히 공고하고, 페미니즘을 둘러싼 첨예한 사이버 논쟁 속에서 젠더 담당 기자들은 여성혐오와 사이버폭력에 무방비 상태로 내몰리고 있다. 지난 2일 한국여성커뮤니케이션학회 주관, 한국언론진흥재단 후원으로 열린 ‘미투 운동 이후 젠더 이슈 보도 실태와 대안의 모색’ 라운드테이블은 이런 변화와 한계를 성찰적으로 진단하기 위해 마련된 자리였다.

젠더 이슈 담당 기자 11명을 심층 인터뷰해 미투 운동 이후의 변화를 점검한 장은미 서강대 언론문화연구소 책임연구원은 대표적인 변화 사례로 한겨레가 처음 만든 젠더 데스크와 젠더 담당 기자의 등장을 꼽았다. 미투 국면을 통해 피해자 중심주의나 2차 피해, 2차 가해 같은 개념이 중요하게 등장하면서 기사를 쓸 때 자기점검을 하고 조심하는 태도를 지니게 된 기자들이 많아진 것도 긍정적인 변화로 해석됐다.

그러나 젠더 이슈 보도를 정치·경제 권력에 대한 감시보다 덜 중요한 것으로 판단하는 뉴스룸 내부의 암묵적인 분위기는 여전한 것으로 드러났다. 젠더 이슈는 주로 여성 기자들이 담당하는 경우가 많았고, 이들에게는 ‘젠더 이슈만 쓰는 기자’라는 꼬리표가 따라붙기도 한다. 한겨레에서 젠더를 담당하는 박다해 기자는 “기획이나 탐사 보도를 할 때 여성, 성평등 문제는 채택하지 않는다. 여성 문제는 여성 기자가 알아서 해야 할 몫이지, 탐사로 다룰 영역이 아니라고 생각하는 것 같다”고 말하기도 했다.

여성이 젠더 기사를 전담할 경우 생기는 또 다른 문제가 있다. 악성 댓글과 기자에 대한 사이버불링(사이버상에서의 괴롭힘)이다. 실제로 남녀 기자가 같은 기사를 쓰고 바이라인이 공동으로 나가도 여성 기자가 훨씬 심한 항의와 악성 댓글을 받는 것으로 나타났다. 이날 유일한 남성 토론자였던 이재덕 경향신문 기자는 이런 이유로 “최소한의 보호장치가 있어야 하지 않을까”라며 “심리상담 같은 프로그램이 필요하다”고 말했다. 장은미 연구원도 “한국 언론의 젠더 관련 보도는 향후 첨예한 논쟁 속에서도 지속적으로 생산될 수밖에 없을 것”이라며 “악성 댓글 및 협박성 메일, 사이버불링에 대해서는 회사 차원의 조치가 필요하다”고 강조했다. 아울러 “누구나 젠더 관련 이슈를 담당”할 수 있을 정도로 “데스크와 중간급 간부들이 성인지 감수성을 장착하려는 편집국 전체 분위기가 중요하다”고 그는 조언했다.

언론사 조직과 기자 개인 차원의 노력뿐 아니라 언론 유관 기관들의 지원 및 역할이 중요하다는 주장도 나왔다. 장 연구원은 “언론진흥재단의 수습기자 기본교육이나 기자 재교육 프로그램에 성인지 감수성 커리큘럼을 필수 과정으로 포함시켜야 한다”고 제안했다. 이에 대해 김영주 언론진흥재단 미디어연구센터장은 긍정적으로 검토하겠다고 화답했다. 정은령 SNU팩트체크센터장은 평기자부터 간부, 경영진 전반에 이르는 인식전환이 필요하다고 강조했다. 정 센터장은 “편집국 내 직급별로 다른 교육이 필요하다”며 “교육이 효과적이려면 오너가 움직여야 한다. 인사가 만사라고 하니 오너의 생각이 달라지면 많은 게 달라질 것”이라고 말했다.

김고은 기자 nowar@journalist.or.kr

김고은 기자의 전체기사 보기Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.