▲정현수 국민일보 사회부 기자

“아는 데까지만 적었습니다.” 시청직원은 대수롭지 않다는 듯 신분증을 요구했다. 그리고는 적다 만 신고서를 다시 돌려줬다. “이거 보고 마저 쓰세요.” 직원은 가족관계증명서를 뽑아 나와 아내에게 건넸다. 증명서에는 우리가 빈 칸으로 남겨둔 곳에 써 넣어야 할 정보들이 몽땅 들어있었다.

마지막으로 본에 ‘나주’를 한자로 그려 넣었다. 직원은 2~3일 후에 컴퓨터로 확인해 보면 혼인신고가 완료된 기록이 올라 있을 거라고 했다. “좀 무섭다, 그렇지?” 시청을 나오며 우리 부부는 비슷한 생각을 했다. 오차 없이 내 정보를 기록·관리하는 국가기관에 가닿은 것이었다. 어른들께 전화해 여쭙는 수고를 덜었다는 생각보다는 누군가 나를 들여다보고 있다는 찝찝함에 가까웠다.

비단 전 검찰총장의 혼외자 개인정보가 어떻게 돌고 돌았는지 지켜본 법조기자의 호들갑은 아니다. 지금껏 내가 가입한 포털 사이트가 몇 개인지 기억도 나지 않는다. 중학생 때 삐삐부터 지금의 스마트폰까지 거친 통신사만 몇 군데이며, 온갖 은행에서 뚫어놓은 통장은 왜 이리 많은가. 가입할 때마다 적어낸 내 개인정보는 각 회사가 마련한 서버에 차곡차곡 쌓여 있을 게다.

그렇게 쌓인 개인정보들은 철저히 비밀스럽게 관리되지 않는다. 전기통신사업법 83조는 통신사업자들이 검찰·경찰·국가정보원의 요청에 따라 가입자의 인적사항을 내어줄 수 있도록 하고 있다. 줄지 말지 결정할 권한이 있지만 수사기관의 요청을 일일이 심사할 수 없는 통신사업자들은 요청에 기계적으로 응해왔다. 영장도 없이 내 이름과 주민등록번호, 주소, 가입·해지 일자, 전화번호, ID 등이 넘겨지는 셈이다.

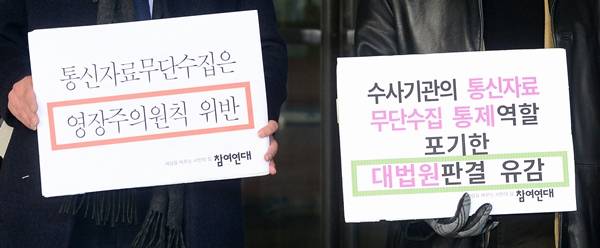

▲공익법센터 소속 회원들이 3월10일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 ‘경찰에 통신자료 무단 제공한 네이버 상대 손배소송 대법원 판결’과 관련한 기자회견을 열고 대법원 판결에 대한 우려를 표하고 있다. (뉴시스)

그나마 네이버를 비롯한 포털 업체들이 차씨 사건을 계기로 2012년부터 수사기관의 요청에 응하지 않고 있으니 다행인가. 미래창조과학부의 통계를 보면 지난해 상반기에 수사기관에 제공된 개인정보만 590만1664건에 달한다. 게다가 ‘테러방지법’이 국회를 통과하면서 제공되는 정보의 범위가 얼마나 확장될지 가늠하기도 어렵다.

이렇게 관리되는 내 개인정보는 10만원이다. 2014년 카드 3사 개인정보 유출 사태 때 걸어둔 소송에서 내가 입은 손해에 재판부가 책정한 금액이다. 그마저도 카드사 측에서 항소를 했다고 하니 또 2년은 더 기다려야 결과가 나올 모양이다. 이쯤 되면 ‘알파고’ 시대 이전에 디지털로 관리되는 내 정보를 걱정해야 될 때가 아닌가. 오전 11시에 1번, 오후 2시에 1번. 오늘도 어김없이 걸려오는 ‘070’ 스팸전화가 이제는 알람 같다.

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.