|

||

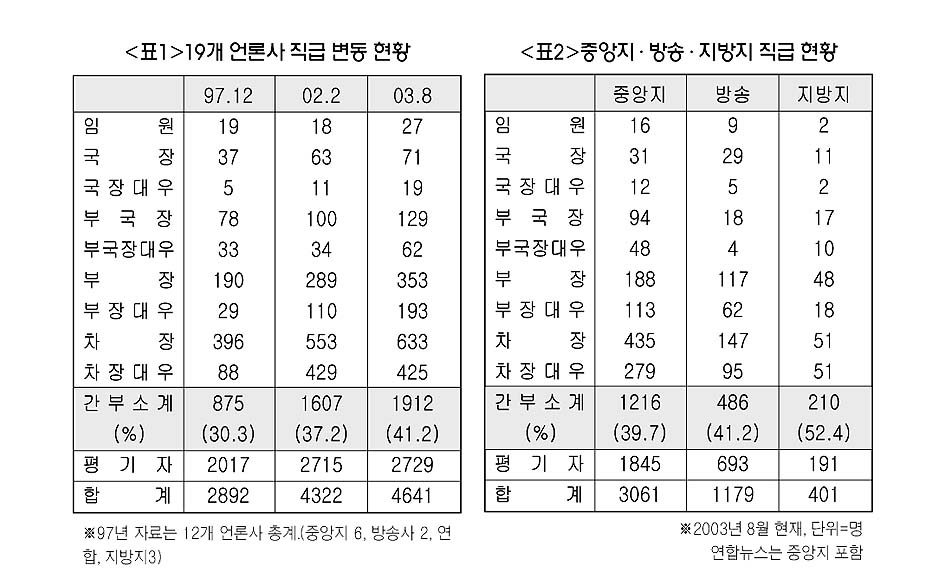

2003년 8월 현재 언론사 간부비율은 평균 41.2%로 지난해에 비해 4.0% 증가했다. ‘위는 늘고 아래는 줄어드는’ 조직 형태가 점차 고착화되는게 아니냐는 우려가 높아지고 있다.

언론사 간부층이 점차 두터워지고 있는 것은 86년과 88년 아시안게임과 올림픽 특수를 맞아 대대적으로 뽑았던 기자 인력들이 점차 차창급 이상 간부층으로 자리를 이동하고 있기 때문이다. 게다가 IMF 여파로 수습기자 채용까지 제대로 이뤄지지 못해 간부비율이 더욱 높아지는 결과를 낳고 있다.

언론사 간부비율이 해마다 증가한다는 것은 언론사 조직 형태가 피라미드형 인력구조 대신 종형이나 항아리형으로 고착화하고 있음을 의미한다. 물론 간부직급 가운데 가장 높은 비율을 차지하는 차장·차장대우들이 대부분 일선에서 뛰고 있기는 하지만 데스크 기능을 겸하는 경우도 많다는 점에서 실질적인 현장 기자 부족 문제가 심화될 가능성을 배제할 수 없다. 결국 조직 형태가 종형과 항아리형으로 고착될 경우 ‘현장인력은 부족하고 데스크는 남아도는’ 기형적인 구조와 인사적체가 심화되고 조직의 활기가 사라지는 각종 부작용이 나타나고 있다는 점에서 심각성을 더하고 있다.

한 신문사 차장급 기자는 “위가 많고 아래가 적은 가분수에다 인사적체도 심각한 게 사실이다. 소속 부서에 차장과 평기자 수가 비슷한 곳도 있다”며 “역할과 능력에 대한 검증과 평가가 미흡한 상황에서 연조에 따라 차장, 부장을 달아주는 형식은 내부의 불협화음을 부를 수도 있다”고 지적했다. 한 방송사 기자도 “상층부가 두터워질수록 ‘자리’를 놓고 치열한 경쟁을 하기 때문에 눈치보기와 줄서기가 심해지고, 이 과정에서 조직은 활기를 잃고 무기력해진다”고 말했다.

간부층이 두터워지면서 승진 등 인사문제도 심각하게 대두되고 있다. 한 지방지 차장은 “현장 인력이 부족한 게 사실”이라며 “예전에는 14∼15년차만 되면 부장을 달았는데 지금은 17∼18년차도 부장이 되지 못한다. 인사가 적체되다 보니 승진 연한이 길어지고 있다”고 말했다. 이와 관련 한 언론사 인사부장은 “조직형태를 피라미드형으로 바꿔야 한다는 필요성은 느끼고 있지만 어느날 갑자기 간부비율을 둔화시키면 피해를 입는 사람들이 생길 수밖에 없다”며 “현재 간부급 승진율을 점차적으로 낮추고 있어 당장은아니더라도 4∼5년 뒤에는 효과가 나타날 것으로 기대한다”고 말했다.

그러나 승진을 줄이는 방법은 일정수준 간부 비율을 줄이는 방편은 될 수 있을지 몰라도 실질적인 대안이 될 수 없다는 지적이 나오고 있다. 직급이 아니라 능력과 역할에 따른 직책과 일 중심의 풍토를 정착시키는 것이 중요하다는 것이다.

따라서 올해 들어 전문기자 및 대기자제, 에디터제, 팀제 도입 등 실질적인 일 중심 구조로 개편하기 위한 몇몇 언론사들의 움직임이 눈길을 끌고 있다. 연합뉴스가 올해 처음 전문기자제를 도입한데 이어 MBC도 최근 2명의 전문기자를 발령내고 앞으로 2∼3개 분야에 전문기자를 추가로 도입할 계획이다. KBS는 최근 일선 기자들을 중심으로 직급과 직책을 분리하자는 취지에서 팀제와 전문기자제 도입을 강력히 요구하고 있어 그 결과에 관심이 모아지고 있다.

한 신문사 기자는 “조직 내에 부익부빈익빈이 존재한다. 예컨대 논설위원실에는 정치담당 논설위원이 서너명 있어 업무량이 적은데 어떤 부서에선 한 기자가 두세개 출입처를 맡는다”며 “간부들이 현장에서 뛸 수 있도록 활용하는 방안을 적극 모색해야 한다”고 말했다.

한 방송사 기자도 “20년 정도 일한 기자들이 현장에서 물러나야 하는 지금과 같은 구조는 바람직하지 않다”며 “어차피 관리직은 한계가 있기 때문에 전문기자, 대기자 등 나이가 들어도 실질적으로 현장에서 일할 수 있는 조직 개편이 시급하게 이뤄져야 한다”고 강조했다.

연차와 직급, 직책, 순환보직 등이 맞물려 돌아가는 시스템을 극복할 때 기자 전문화도 꾀할 수 있다는 것이다. 따라서 제대로된 인사평가제도를 도입하고, 대기자·전문기자제, 에디터제 등 영역과 기능별로 전문성을 키울 수 있는 일 중심의 시스템을 확립하는 일은 더 이상 미룰 수 없는 시급한 과제가 되고 있다.

서정은 기자 punda@journalist.or.kr 서정은 기자의 전체기사 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.