▲손제민 경향신문 워싱턴특파원

하지만 워싱턴포스트가 이 사안에 뛰어들며 흐름이 바뀌었다. 워싱턴포스트는 뉴욕타임스의 특종 보도에 ‘물을 먹었지만’ 자체적으로 자료를 입수해 따라가는 보도를 했다. 워싱턴포스트 내부적으로 갈등이 없었던 것은 아니다. 이를 보도할 경우 3500만달러 가치의 주식 상장이 무위로 돌아갈 수 있는 상황이었다.

당시 워싱턴포스트 편집국장 벤 브래들리는 신문 경영에도 신경을 써야 하는 위치였다. 브래들리는 정부의 협박에 굴복할 경우 사임하라는 편집국 기자들의 압력을 받고 있었다. 그는 신문 발행인 캐서린 그레이엄을 설득해 보도를 결심하게 했다. 뉴욕타임스의 보도도 탄력을 받았고 특종도 빛이 났다. 뉴욕타임스가 최근 93세의 일기로 타계한 브래들리의 부음 기사에 1개면 이상의 지면을 할애한 것은 그래서 눈길이 간다.

‘펜타곤페이퍼’ 보도는 그때만 해도 이브닝스타, 워싱턴데일리뉴스 등과 함께 수도 워싱턴의 여러 신문들 중 하나였던 워싱턴포스트의 위상을 바꿔놓았다. 회사가 경영상의 위기에 빠지기는커녕 대법원이 언론의 손을 들어줌으로써 장기적으로 워싱턴포스트의 인지도와 신뢰도를 쌓는 계기가 됐다. 조직관리자이기도 했던 브래들리는 “무엇보다 경영진인 그레이엄가(家)와 편집국 기자들 사이의 신뢰감, 사명감이 형성된 중요한 계기였다”고 회고했다.

브래들리는 은퇴 후인 1997년 UC리버사이드에서 한 강연에서 “신문은 다양한 상황 하에서 진실을 말하지 않는다”고 말했다. 신문이 “진실을 모르기 때문”일 수도 있고, “진실을 모르는 취재원에 의존하기 때문”일 수도 있다. 나아가 “중요한 세부사항을 빼먹거나 빙빙 돌려 진실에 접근하기 어렵게 얘기(spinning)”하거나 “작심하고 거짓말하는(lying)” 취재원을 인용하기 때문이기도 하다.

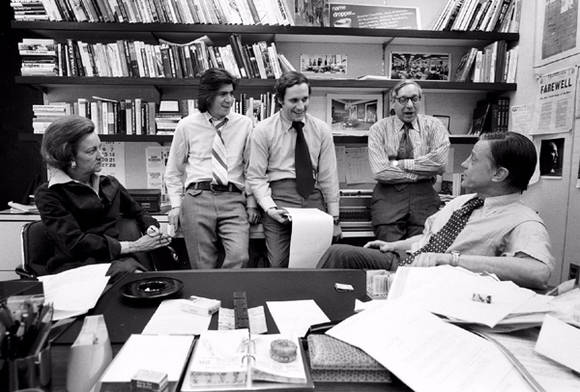

▲고 벤 브래들리(오른쪽 끝) 워싱턴포스트 편집인이 1973년 4월 동료들과 이야기를 나누는 모습. 왼쪽부터 캐서린 그레이엄 발행인, 워터게이트 사건 취재의 두 주인공인 칼 번스타인과 밥 우드워드 기자, 하워즈 사이먼즈 편집국장. <워싱턴포스트>

브래들리는 정치, 정부, 스포츠를 불문하고 거짓말이 넘쳐나는 세상에서 어떤 것을 처음부터 믿지 않게 된 것은 베트남전쟁을 거치면서라고 했다. 그는 이 사건을 계기로 주류사회와 기득권층은 제대로 작동하지 않을 정책을 정당화하기 위해 거짓말을 밥 먹듯이 할 수 있다는 점을 새삼 깨달았다고 했다. 그 거짓말이 국가 차원에서 얼마나 많은 손실을 가져오는지는 베트남전에 나갔던 미국 젊은이들의 죽음에서 어렵지 않게 확인할 수 있다. 이 거짓말을 폭로하는 것이 국가안보 담당자들의 자리를 위태롭게 할 수는 있어도, 그것이 미국의 국가안보를 위험에 빠뜨리지 않았다.

국가정보기관의 불법 도·감청 사건(워터게이트) 당시 리처드 닉슨 대통령이 방송에 나와서 보였던 첫 반응도 “워터게이트 침입은 국가안보 문제와 관계돼 있어서 대통령으로서는 그 괴상한 건물침입 사건에 대해 코멘트할 수 없다”는 것이었다. ‘대통령이 중도에 물러날 경우 그것은 국가안보에 영향을 주는 것 아니냐’고 하는 사람도 있었지만, 그것은 거짓말로 드러났고 닉슨 행정부의 행동이 국기문란으로 정치적, 역사적으로 단죄됐다. 그 때는 미국이 소련이라는 주적과 냉전을 벌일 때였다.

브래들리의 강연은 이렇게 끝난다. “그러면 진실은 어디에 있는가? 바로 그 질문이 우리를 이 업계로 이끈 것이다. 마치 디오게네스가 정직한 사람을 찾기 위해 아테네 시내를 거닌 것처럼. 진실을 찾는 우리 노력이 더 공격적이 될수록 일부 사람들은 언론에 더 불쾌감을 느낄 것이다. 사안이 더 복잡할수록, 진실을 감추는 방식이 더 교묘해질수록 진실을 찾는 우리 노력은 더 공격적이어야 하고, 일부 사람들을 더 불쾌하게 만들 수밖에 없다…. 이따금 시간이 아주 오래 걸리기는 하지만 진실은 결국은 드러나기 마련이다. 그리고 언론이 조금이라도 안주하면 민주주의는 엄청난 비용을 치를 것이다.” 브래들리의 부음에 나 자신이 부끄러운 것은 왜일까.

손제민 경향신문 워싱턴특파원의 전체기사 보기

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.