지난달 28일, 유력 언론사 고위급 언론인들이 ‘로비스트’ 박수환을 통해 자신의 자녀를 대기업 인턴에 취업시켰다는 의혹이 제기됐다. 자녀 취업 청탁 의혹은 명품 선물과 금품 수수, 골프 접대 등을 통한 기사 거래 의혹으로 점점 불어났다. 등장인물은 한둘이 아니었다. ‘1등신문’을 자처하는 언론사의 간부급 여럿이 줄줄이 호명됐다. 하지만 이들은 당당했다. 오히려 ‘뭐가 문제냐’고 항변하거나 ‘우리만 그런 게 아니’라며 펄쩍 뛰었다.

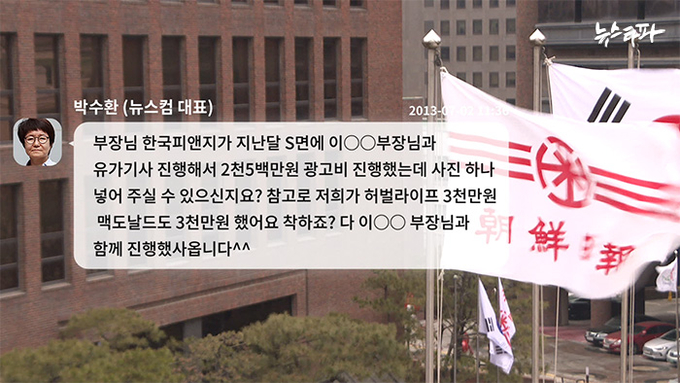

그들이 ‘관행’이라고 부르는 언론과 홍보인(기업인) 사이의 ‘검은 거래’가 실체를 드러낸 것은 모든 거래를 주도하고 실행한 박수환의 휴대폰에 남겨진 문자메시지 때문이었다. 뉴스타파는 2013년 1월부터 2015년 7월까지 박수환의 휴대폰에 저장됐던 총 2만9534건의 문자메시지를 분석해 지난 15일까지 총 8회에 걸쳐 연속 보도를 했다. 강현석 기자는 지난해 12월 말, 제보자로부터 박수환의 문자메시지가 파일로 저장된 USB를 건네받았다. 제보자는 박수환의 휴대전화를 디지털 포렌식한 자료라며, 자세한 입수 경위에 대해선 묻지 말라고 했다. 다만 문자에 드러난 언론 관련 내용을 가리키며 “언론이 이러면 안 되는 거 아니냐. 언론이 제대로 역할을 해야 우리 사회에 희망이 있지 않겠냐”는 말만을 남겼다.

제보자는 ‘원본’ 자료임을 거듭 강조했지만, 돌다리도 두들겨보고 건너야 했다. 저장돼 있는 번호 중 확인 가능한 일부 사람들에게 연락을 취해 박수환과 실제로 문자를 주고받은 기록이 있는 지, 문자에 나온 약속대로 만난 적이 있는 지 물었다. ‘그렇다’, ‘기억난다’는 답변이 돌아왔다. 이에 신뢰할 수 있는 자료라고 판단한 뉴스타파는 1월부터 본격적인 취재에 들어갔다.

기자 4명과 PD 2명이 달라붙어 3만 건에 가까운 문자 내용을 분석하고, 여기에 데이터팀까지 가세했다. 언론사 이름이 없거나 번호만 저장된 경우는 구글링을 거쳐 35개 언론사, 기자 179명의 명단을 정리했다. 단순히 문자를 주고받거나 식사만 함께 한 경우도 있었지만, 고가의 식사 접대나 선물을 받은 기자들도 “일일이 열거하기 힘들 정도”로 많았다. 비록 김영란법(청탁금지법) 시행 이전이었지만 결코 권장할 일은 아니었다.

기자 4명과 PD 2명이 달라붙어 3만 건에 가까운 문자 내용을 분석하고, 여기에 데이터팀까지 가세했다. 언론사 이름이 없거나 번호만 저장된 경우는 구글링을 거쳐 35개 언론사, 기자 179명의 명단을 정리했다. 단순히 문자를 주고받거나 식사만 함께 한 경우도 있었지만, 고가의 식사 접대나 선물을 받은 기자들도 “일일이 열거하기 힘들 정도”로 많았다. 비록 김영란법(청탁금지법) 시행 이전이었지만 결코 권장할 일은 아니었다.

하지만 뉴스타파 제작진은 이를 과감히 포기했다. 대신 주목한 것은 ‘기사 거래’였다. 문자를 보니 “어제 기사 감사했습니다”, “내일 기사 나갑니다” 같은 내용이 왕왕 눈에 띄었다. 문자에 제시된 날짜와 키워드로 기사를 검색해 기사 거래 내용을 추적했다. 정황상 기사 거래가 의심되더라도 입증할 수 없으면 뺐다. 그렇게 “최대한 추리고 추려서” 보도했음에도, 유독 한 언론사만은 빠져나가지 못했다. 조선일보였다. 문자에 등장한 179명의 기자 중 조선일보 기자가 35명으로 압도적이었다. 실제 보도에 실명과 함께 거론된 조선일보 전·현직 간부(관계사 포함)도 8명으로 가장 많다.

자녀의 인턴 채용을 청탁하고, 항공권이나 숙박권, 거액의 전별금과 골프 접대 등을 받고 그 대가로 기사를 싣거나 빼준 정황이 드러났음에도 불구하고 대부분은 취재를 피하거나 문제없다는 반응을 보였다. 보도가 나간 뒤에도 일체 항의나 추가 입장 표명도 없었다. 딱 한 명, 강경희 논설위원만이 인터뷰에 응해 “비판이 있다면 달게 받겠다”고 밝혔다. 강현석 기자는 “이게 정상적인 해명이고 이런 분들이 오히려 양심적인 거라고 생각한다”면서 “문자 내용을 인정하면서도 뭐가 문제냐며 언론인의 특권을 당연시 하는 다른 분들을 보면서 안타까웠다”고 말했다.

조선일보 기자들을 주로 접촉한 홍여진 기자가 취재 과정에서 가장 많이 들은 말은 “몇 년 차냐?”였다. ‘골프 안 쳐봤냐, 어떤 건 줄 다 알지 않냐, 김영란법 이전엔 다 그랬다’면서 ‘악습’을 ‘관행’으로 포장했다. 조선일보가 3주 넘게 침묵을 지키고 있는 것도 ‘우리만 그런 거 아니다’라는 생각이 일조했을 거란 지적이다. 홍 기자는 하지만 “최근까지 있었던 일이고 그 상대는 지금 재판을 받는 중이다. 잘못을 뉘우친 건지 아닌 건지, 앞으로 같은 일을 반복하지 않겠다는 건지 입장을 밝혀야 앞으로 조선일보를 믿고 볼 수 있을지 독자들이 판단할 수 있을 게 아닌가”라고 꼬집었다.

뉴스타파의 박수환 문자 보도는 일단락됐다. 하지만 언론사가 기사를 실어주는 대가로, 혹은 기사를 쓰지 않는 데 대한 보상으로 기업이나 홍보대행사로부터 돈을 받는 거래는 지금도 은연중에 이뤄지고 있다고 한다. 박수환은 이를 ‘유가기사’로 부르며 ‘착한’ 일 했다고 자랑까지 했다. ‘1등신문’의 간부들을 각별히 챙기며 관리한 것도 그 자신의 영업활동을 위해서였던 셈이다.

법원은 지난해 2월 박수환으로부터 수천만원대 금품을 받은 혐의(배임수재)로 송희영 전 조선 주필에게 유죄를 선고하면서 ‘금품을 수수하고 지면을 통해 영업행위에 도움을 준 것은 유죄’라고 했다. 관행이란 이름으로 묵인돼 온 침묵의 카르텔이 범죄가 될 수 있다는 의미다. 강현석 기자는 “잘못을 인정해야 언론의 미래가 있다”고 강조했다. “관행이란 이름의 기사 거래 악습에서 자유로울 수 있는 언론은 많지 않다고 생각한다. 조선일보의 모든 기자들이 기사 거래를 했다는 것도 아니다. 양심 있는 조선일보 기자들도 분명 있을 수 있다. 이번 보도를 계기로 힘을 받고 내부에서 문제제기를 할 수 있다면 좋겠다. 언론인들의 양심을 깨우고 자본의 논리에 굴복시키려는 행태를 바꿔나가는 전환점이 됐으면 한다.”

김고은 기자 nowar@journalist.or.kr

김고은 기자의 전체기사 보기Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.