게이트 키핑 vs 편집권 침해…한겨레 표지기사 논박

LG, 朴정부 보수단체 1억 지원 내용

사장·편집인 "표지로 함량 떨어져"

사장, 편집장 불러 기사 내용 지적

기자들, 사장에 사과·재발방지 요구

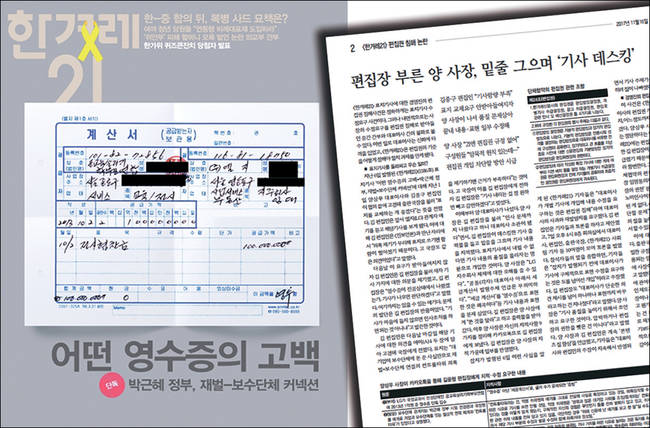

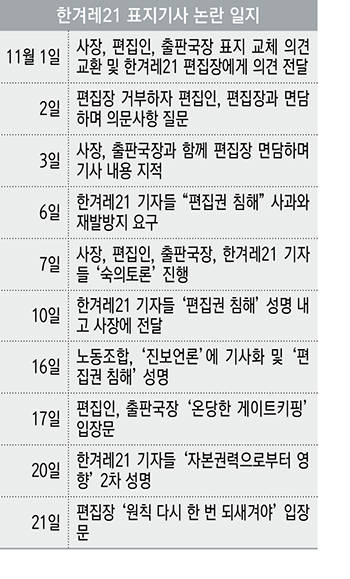

지난 6일 발행된 한겨레21 제1186호 표지기사 <어떤 영수증의 고백-박근혜 정부, 재벌-보수단체 커넥션>을 놓고 한겨레 내부에서 논란이 일고 있다. 보도 과정에서 대표이사와 편집인이 기사에 관여한 것을 두고 경영진과 한겨레21 기자들의 주장이 엇갈리고 있어서다.

“기사 품질을 높이기 위해 의견을 개진한 것일 뿐, 편집장의 권한을 침범하진 않았다”는 경영진과 달리 한겨레21 기자들은 이번 사태를 “편집과 경영의 분리 원칙을 비롯해 자본권력으로부터의 독립이라는 한겨레의 핵심 가치를 훼손한 일”로 규정하며 경영진의 공개 사과를 요구하고 있다.

21일까지 나온 한겨레 노조 소식지 ‘진보언론’과 성명, 입장문 등을 종합하면 사건은 지난 1일 김종구 편집인이 서울 공덕동 한겨레 사옥에서 LG 전무를 마주치며 시작됐다. LG 전무는 당시 한겨레21 기자들을 만나러 한겨레를 방문한 참이었다. 한겨레21이 (주)LG가 박근혜 정부 시절 보수단체에 1억원을 지원했다는 세금계산서를 입수한 뒤 관련 보도를 준비하는 것을 알았기 때문으로, 전무는 한겨레21 팀장 등을 만난 뒤 김 편집인을 만나 기사에 대해 얘기했다.

▲지난 6일 발행된 한겨레21 제1186호 표지기사 <어떤 영수증의 고백-박근혜 정부, 재벌-보수단체 커넥션>을 놓고 한겨레 내부에서 편집권 침해 논란이 일고 있다. 사진은 한겨레21 제1186호 표지(왼쪽)와 지난 16일 발행된 ‘진보언론’ 2면 기사 캡처.

그 날 오후 양 사장은 길 편집장과 고 국장을 면담했다. 길 편집장이 보직 사퇴를 암시했기 때문으로, 양 사장은 이 자리에서 기사 출력물을 들고 기사의 내용을 지적했다. 길 편집장은 양 사장에게 출력물과 지적사항을 정리한 것을 달라고 한 뒤 이 중 일부를 기사에 반영해 보도했다.

잡지가 발행된 6일 한겨레21 기자들이 “대표이사가 개별 기사에 개입해 내용 수정을 요구하는 것은 편집권 침해”라며 사과와 재발방지를 요구했다. 김 편집인은 이에 기자들과 토론을 제안했고 7일 ‘숙의토론’이라는 이름의 간담회가 열렸다. 대표이사, 편집인, 출판국장, 한겨레21 사회팀 기자 10여명이 모인 토론 자리에선 그러나 이견만 확인됐다. 대표이사와 편집인은 콘텐츠 퀄리티에 대한 문제의식 공유가 선행돼야 한다고 했고, 기자들은 그간의 과정이 편집권 침해였다는 시각을 굽히지 않았다.

이후 한겨레 내부에선 한겨레21 기자들을 비롯해 노동조합, 김 편집인, 고 출판국장, 길 편집장까지 관련자들이 모두 성명과 입장문을 내며 논란이 커지고 있다. 이들의 주장은 크게 경영진이 편집권을 침해했는지 여부와 이번 사안이 자본권력과 상관이 있는지 여부 등 두 갈래로 나뉜다.

편집권을 침해했는지 여부에 대해선 한겨레21 기자와 노조의 입장이 일치한다. 한겨레21 기자들은 지난 10일 성명을 통해 “한겨레는 경영과 편집의 분리라는 긴장 속에서 많은 것을 지켜왔지만 이번 사건에서 그 전제는 무너졌다”며 “한발 물러나 경영진이 개별 기사에 대한 의견을 내는 것까지 이해하겠지만 특정 기사에 대해 지속적으로 ‘기사 가치가 없다’고 언급하며 사실상 교체를 요구하는 일만큼은 벌어지지 말아야 한다고 생각한다”고 밝혔다.

편집권을 침해했는지 여부에 대해선 한겨레21 기자와 노조의 입장이 일치한다. 한겨레21 기자들은 지난 10일 성명을 통해 “한겨레는 경영과 편집의 분리라는 긴장 속에서 많은 것을 지켜왔지만 이번 사건에서 그 전제는 무너졌다”며 “한발 물러나 경영진이 개별 기사에 대한 의견을 내는 것까지 이해하겠지만 특정 기사에 대해 지속적으로 ‘기사 가치가 없다’고 언급하며 사실상 교체를 요구하는 일만큼은 벌어지지 말아야 한다고 생각한다”고 밝혔다.

노조도 16일 성명을 통해 “편집권과 관련한 대표이사의 권한은 전체 구성원이 공유하는 ‘언론사의 성격을 결정하는 기본적 편집방침’과 ‘편집국과 관련한 인사 및 예산결정권’으로 제한돼 있다”며 “대표이사가 개별 기사에 개입할 수 있다는 내용은 어디에도 없다”고 비판했다.

반면 김 편집인은 지난 17일 글을 통해 “저와 대표이사는 애초부터 출판국장과 함께 기사 가치 판단의 문제점, 기사 내용의 문제점 등을 논의했다. 즉 ‘계통을 밟아서’ 이 문제를 논의했다”며 “‘온당한 게이트키핑도 압박과 간섭으로 매도되는 현실을 방치해야만 하는가’라는 의문이 가슴 속에서 터져 나온다”고 주장했다.

길 편집장도 21일 입장문에서 “사장은 기사에 대한 여러 의견을 제시하면서도 ‘끝까지 고심하고 그에 따른 결정을 내리는 것은 편집장의 몫이고 나는 그 결정을 존중할 것’이라는 의사를 밝혔다”며 “저는 사장의 지적 사항을 받고 반영할 부분은 하고 내키지 않은 부분은 그대로 두었다. 사장이 편집권을 결정적으로 침해하는 선을 넘진 않았다고 생각한다”고 밝혔다. 다만 “이와 비슷한 사태가 되풀이 되면, 결국 우리가 소중히 지켜온 편집권 독립이라는 원칙이 어느 순간에선가 무너져 내릴 수 있다”는 지적을 함께 제기했다. 고 국장 역시 “대표이사는 기사 출고 전에도 특별한 경우엔 콘텐츠에 대해 문제를 제기할 수 있다고 본다”는 의견을 표명했다.

이번 사안이 자본권력과 상관이 있는지 여부에 대해서도 의견은 극명하게 엇갈렸다. 김 편집인은 “LG 광고가 현안으로 걸린 것도 없고, 그 기사를 표지에 올리든 올리지 않든 LG와의 관계가 크게 좋아지지도 나빠지지도 않는 것이 현실”이라며 “제가 이 기사를 들여다본 애초 계기는 LG 쪽의 하소연에서 출발했지만 어느 순간에 이 사안은 LG와는 전혀 무관한 사안이 되고 말았다. LG에 잘 보이고, 광고를 더 따내기 위해서라는 경영상의 목적이 결코 아니”라고 부인했다.

반면 한겨레21 기자들은 20일 성명에서 경영진이 자본권력으로부터 영향을 받았다고 주장했다. 기자들은 “편집인은 기사가 작성되기 전인 지난 1일 LG 임원과 만난 뒤 편집장에게 ‘표지기사로 가치가 있느냐’고 문제를 제기했다. LG 쪽의 일방적인 해명을 근거로 한 문제제기였다”며 “현 경영진은 그동안 단 한 번도 한겨레21 기사의 품질에 문제를 제기한 적이 없다. 경영진은 유독 광고주가 강하게 어필한 이번 기사에 대해서만 품질을 문제 삼는 이유를 제대로 설명하지 못하고 있다”고 주장했다.

강아영 기자 sbsm@journalist.or.kr

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.