사적 공간으로 인식됐던 SNS(소셜네트워크서비스)가 ‘설화’의 무대가 되면서 주요 신문사들이 대책 마련에 나서고 있다.

기자 개인의 발언이 사견에 그치는 게 아니라 회사의 입장이나 공식 견해처럼 비추어지고, 글의 성격에 따라 그 불똥이 회사까지 튈 수 있어서다.

실제로 한겨레 안수찬 기자의 페이스북 발언이 일파만파 커지면서 신문 절독 등의 후폭풍을 겪고 있는 한겨레뿐 아니라 경향신문, 세계일보, 한국일보 등도 SNS 준칙 마련에 나서고 있다.

김진철 한겨레 미래전략부장은 “표현의 자유를 최대한 보장하면서도 독자들과 보다 원활히 대화할 수 있는 방안을 논의 중”이라며 “소셜미디어 활동준칙을 포함한 단기 대책뿐 아니라 급변하는 언론환경에 맞게 중장기 대책도 함께 마련할 예정”이라고 말했다.

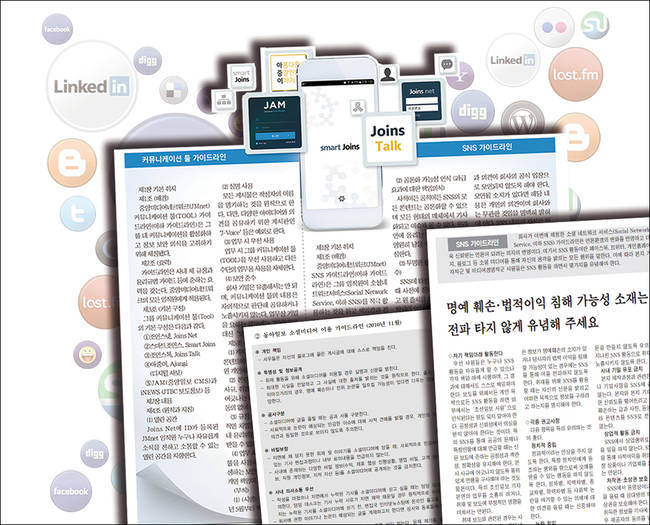

▲기자들의 발언이 SNS상에서 논란이 되면서 주요 신문사들이 SNS가이드라인 마련에 나서고 있다. 사진은 왼쪽부터 중앙일보, 동아일보, 조선일보에서 시행 중인 SNS가이드라인 전문.

이들 언론사가 제정한 가이드라인의 공통점을 요약하면 소셜미디어(SNS, 블로그 등)에 올린 글의 성격이 개인 의견임을 명확히 밝히는 동시에 정치적 발언이나 상업적 이용, 사내 정보 유출 등을 금지하는 것을 주요 골자로 하고 있다. 또 소셜미디어에 올린 글에 대한 책임도 스스로 진다는 점을 명확히 했다.

특히 중앙미디어네트워크는 지난달 1일 SNS 가이드라인을 개정해 중앙일보와 JTBC로 한정했던 적용 대상을 미디어그룹 전체 임직원으로 확대했다.

중앙이 만든 가이드라인에 따르면 소셜미디어에 올린 글이 법률, 사규, 취업규칙, 윤리강령, 사회 상규 등에 어긋날 경우 사내 윤리위원회에 회부돼 징계를 받을 수 있다.

연합의 경우 제정 당시 소셜미디어에 올린 글로 인해 회사가 손해를 입었을 때 이를 배상한다고 규정하려다 논란이 일자 사규에 따른 책임을 스스로 진다는 식으로 완화됐다.

동아는 회사에 관한 이야기나 논란이 예상되는 글을 게재할 경우 상사와 동료들에게 먼저 의견을 구하도록 했다.

상황이 이렇다보니 회사 의도와는 무관하게 기자들의 SNS 활동이 위축되는 결과를 낳았다는 지적도 나온다.

문제는 사적 공간인 SNS상 개인 의견을 회사의 공식 입장처럼 볼 수 있느냐다. 자칫 표현의 자유와 충돌할 수 있기 때문이다.

하지만 이를 바라보는 수용자들의 인식이 달라졌기 때문에 기자들 역시 그 기준을 따라야 한다는 게 대체적인 반응이다.

SNS 준칙 마련에 나선 한 신문사 관계자는 “트위터와 달리 페이스북은 그 사람의 직업과 정체성 등을 숨길 수 없는 환경인데 이런 사실을 숙지하지 못하고 잘못 쓸 경우 소속사의 이미지는 물론 정체성까지 공격받을 수 있다”며 “문서화된 형태가 아니더라도 어느 선까지 지켜야 한다는 내부 공감대가 필요해 관련 작업을 진행 중”이라고 밝혔다.

해외 언론 역시 기자들의 소셜미디어 활동을 공적 행위의 연장선상으로 보고 있다. 로이터 통신의 경우 기자들의 소셜 활동과 관련해 사적으로 시작했더라도 언론인으로서 공적행위로 간주하고 있다. 이 때문에 권고사항에는 기자의 포스트가 로이터의 공식의견으로 인용될 수 있음을 항상 주의해야 한다고 규정됐다. 또 트위터 팔로잉이나 페북 친구맺기 등을 통해 취재원을 경쟁자에게 노출할 수 있음을 환기시켰다.

이 때문에 문서화된 가이드라인이나 준칙까지는 아니더라도 내부 구성원 간 논의를 통해 주의를 환기시킬 필요는 있다는 게 중론이다.

또 다른 신문사의 담당 간부는 “회사가 중심이 될 경우 자칫 표현의 자유를 침해하는 것으로 볼 수도 있다”며 “기자협회 지회 등이 중심이 돼 준칙을 만들어 주의를 환기시키는 것도 한 방법이 될 수 있다”고 강조했다.

이용에 따른 책임만 강조할 게 아니라 활성화 방안 역시 가이드라인에 함께 넣어야 한다는 주장도 나왔다.

한 온라인부서 관계자는 “독자들이 소속사와 기자를 분리해서 보지 않을 뿐더러 언론사라는 특성상 글과 이념, 입장 등을 다루는 곳이다 보니 주의를 기울일 수밖에 없다”고 말했다.

김창남 기자 kimcn@journalist.or.kr

Copyright @2004 한국기자협회. All rights reserved.